Concerning Electricity

GA 220

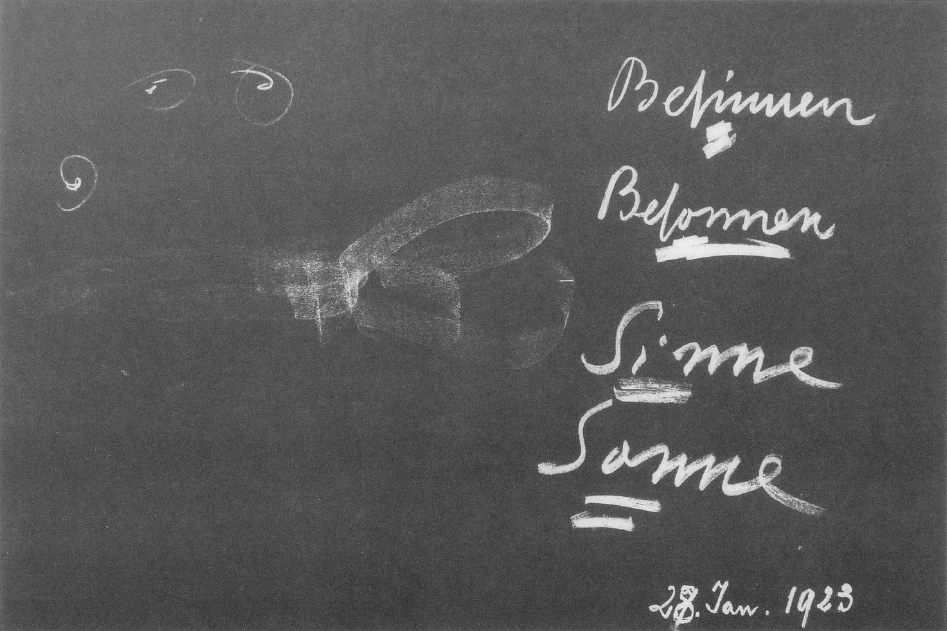

28 January 1923, Dornach

Translated by Steiner Online Library

If one looks around among those personalities who have experienced the newer spiritual life, who have developed a feeling of how one can actually carry this present-day spiritual life effectively within oneself - by “today” I mean of course the decades in which we live - then one comes, among others of course, to two personalities, Herman Grimm, who has often been mentioned here in this community, and the other, Friedrich Nietzsche.

With both of them you can say: they tried to live into the intellectual life of the present. They tried to feel how man can experience in his soul what is happening spiritually today. And with Herman Grimm, you fall for his way of depicting people or even individual people out of this sense of time. With Nietzsche, you fall into the trap of looking more at how he himself felt at the time. If you listen to how Herman Grimm describes people in the present in general, or how he describes individual people, then you always have an image in front of you, the description is transformed into an image. And this image seems to me to be the image of a human being, a human figure carrying an enormous burden on his back. I can't help thinking that this is the right image for Herman Grimm's otherwise excellent book on Michelangelo. When you read this book about Michelangelo by Herman Grimm, you get all sorts of beautiful impressions, but ultimately Michelangelo also comes across to you from this book as a man dragging himself along laboriously, carrying a heavy load on his back. And Herman Grimm himself felt this, as he often said: We modern people, he said, drag too much history with us.

We modern people really do carry too much history with us, even if we were lazy lads at school and didn't absorb anything of history, as it is usually called, but we still carry too much history with us through everything that makes an educational impression on us from the age of six. We are not free, we carry the past on our backs.

And if you then look away from Herman Grimm to Nietzsche, Nietzsche himself seems like a personality who wanders through the world somewhat hysterically, constantly shaking himself over this intellectual life of the present. And when you take a closer look at him, regardless of whether he is traveling to Italy or taking a walk in Sils Maria, he shakes himself. But he also shakes in such a way that he keeps his front body slightly bent. And if you then look at why he is shaking, you realize that he actually wants to shake off history, that which man carries on his back as his historical baggage.

And he felt the same way, because at a relatively young age he wrote “On the benefits and disadvantages of history for life”, which roughly translates as: People of the present, get history off your backs or off your humps, for you will lose your lives if you carry history with you all the time. You do not know how to live in the present. You ask at every opportunity: how did the ancients do it? - but you do not bring anything from your original thinking, feeling and will to the surface creatively in order to really live as a person of the present.

These two images that depict man - Herman Grimm, who always portrays him with a tremendous burden on his back, and Nietzsche, who shakes off this burden - these two images are impossible to get rid of if you consider the entire character of intellectual life in the last third of the 19th century and the beginning of the 20th century. And if you then go deeper, you will find that the man of the modern age is actually panting under this historical burden. One might say that the man of more recent times seems like a dog that is very warm and then makes certain gestures with his tongue, which is how the man of more recent times seems under the weight of history. - Indeed, if you look more closely, you notice how man actually gasps and sways under the weight of history.

Let us look at the people of prehistoric times - we must immediately look at prehistoric times again according to the habits of the time, because it is extremely difficult to communicate as contemporary people if we do not at least bring up the images from the old times. The only way to do what we should do in the present is to show what the ancients did and what we do not do. Let's start from such an observation, at least by way of introduction, and then let's get history off the hump.

The ancients, when they looked at nature, they made myths, they were able to form myths out of their creative soul power. They were able to present what happens in nature to the soul in a living, essential way. Modern man can no longer make myths. He does not make myths. If he does try here or there, they are literary, feuilleton-like, they are wooden. First of all, mankind has forgotten how to embody the living in the creative world through myths. The newer man can at best interpret the old myths, as they say. Then, when man could no longer make myths, he at least fell back on history. That was not so long ago. But since he had lost the power to create myths, he could no longer do anything right with history. And so it came about that in the 19th century, for example, in the field of law it was declared: Yes, we cannot create law, we must study historical law. The historical school of law is something very strange, it is an admission of the uncreative man of the present. He says he cannot create law, so he must study the history of law and disseminate the law he learns from history. At the beginning of the 19th century, this was something that was particularly rampant in Central Europe: that people declared themselves incapable of living as contemporary people, that they only wanted to live as historical people.

And Nietzsche, who still had to study in this eternal making of history, wanted to shake this off and wrote his book “On the Use and Disadvantage of History for Life”. It seemed to him that when he looked back on his student days and all the things they told him about old times, he said: "You can't breathe, it's all dust, it takes your breath away. Away with history! Life instead of history!"

And then came the later period in the 19th century. Fear developed out of the historical mood. And this fear expressed itself in the fact that people began to gnash their teeth if they were to see anything at all into the natural world from a human perspective. They began to call it anthropomorphism. In ancient times, people were quick to look at what man experienced in nature because they knew it came from the divine. Nature also comes from the divine. So if you combine your human content, which is divine, with the human content outside, you get the truth. But the most modern human being really got his teeth chattering and goose bumps when he realized: there is an anthropomorphism somewhere! He became utterly terrified of anthropomorphism.

And we still live in this fear of anthropomorphism today and don't know that we are actually constantly making anthropomorphisms where we don't realize it. When we talk about the elasticity of two spheres in physics, we have something in the word impact - because impact can also be a rib impact that you give with your own hand - that shifts the impact into the elastic force. But you don't notice it there. You notice it when you place a human element into the steering of the world. So that which has developed out of historicism is a hopeless fear of anthropomorphism. And man lives in this fear today.

But in doing so, man breaks all bridges to the outer world. And above all he breaks the bridge to a living comprehension of the Christ-being. For the Christ must live as a living being, not merely as one to be recognized through history. So today it is a matter of not only interpreting and rejecting history, not only interpreting and rejecting the myth-forming power, but of getting even more behind the mystery than one gets with interpretation.

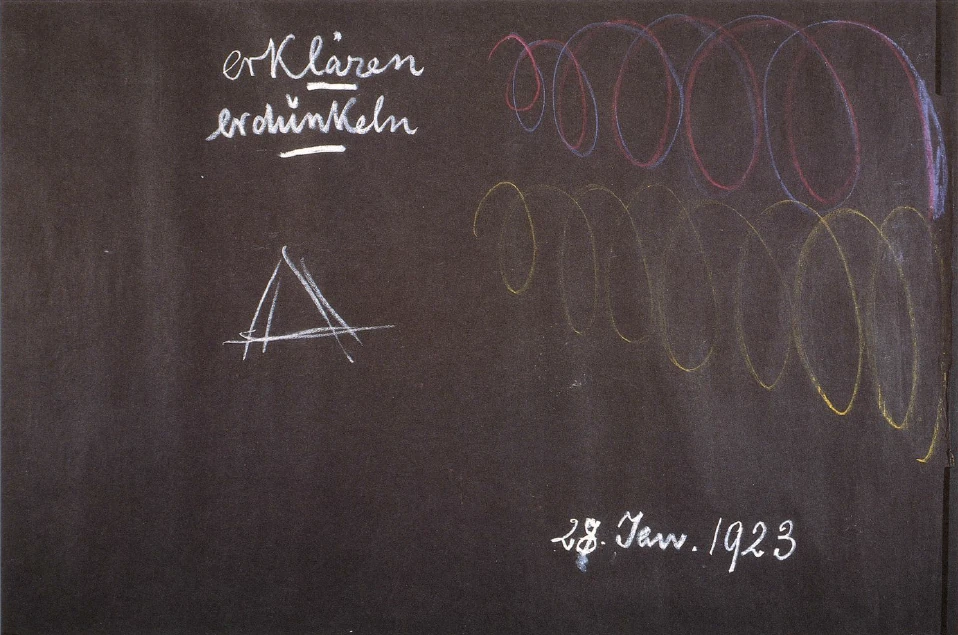

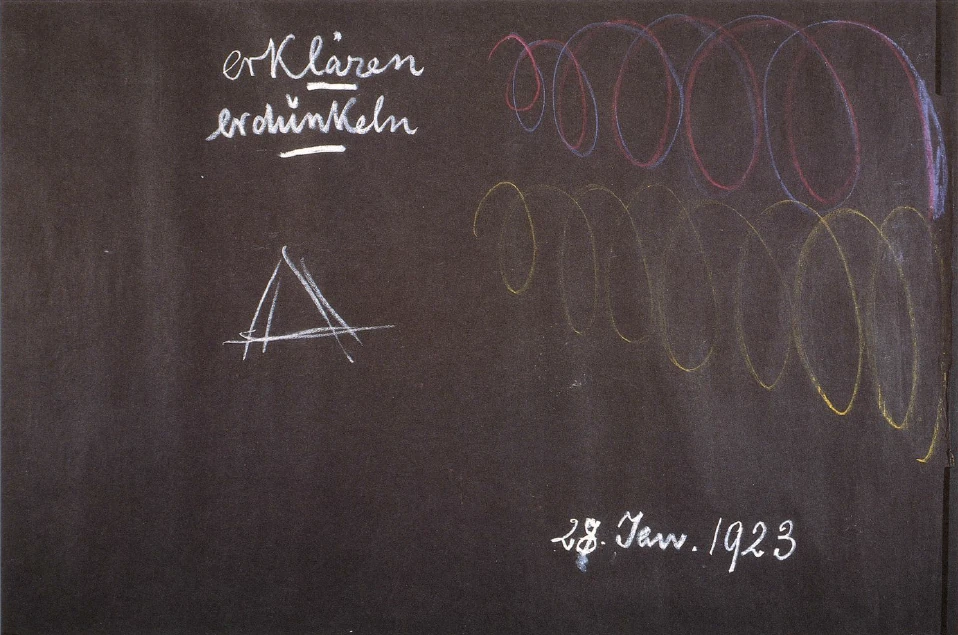

If you want to talk about something of human endeavor today, you generally don't speak freshly from the immediate present, but rather interpret Parzival or some older one. One interprets, one explains. But this explaining is not explaining, it is darkening, because nothing becomes clear, light with this explaining, it becomes darker and darker.

The reason for all this lies in the fact that today we have no courage on two sides to really grasp the world with our souls. On the one hand, we have established a view of nature which proceeds from the misty state of the world through the complex state to heat death. The moral world has no place in this, so we remain within the moral world in abstraction. I have mentioned this several times. Today's man has no power to recognize that what he justifies with his moral impulses are the causes of later future effects, which one will be able to see, which are real. This has been lost with the decline of scholastic realism mentioned yesterday.

As a result, all moral impulses have become something merely thought, with which man knows nothing to do as a higher order of nature. At most he knows how to look at the state into which the earth will be transformed. If he is honest, he must then say to himself: This is the great cemetery. That is where the moral ideals that people have devised will be buried. He has no honest ideas about how a new globe will grow out of the sinking earth, but it will be the full-grown version of the moral impulses that man is developing today. Man today has no courage to think of his moral impulses as the seeds of future worlds. On the one hand, that is what matters. But it depends on something else, which actually requires even greater courage today. On the one hand, we have the moral world order, which we have to imagine is not just an imaginary world order, but one that combines with reality and one day, after the physical world has perished, will be a new physical world. If we do not have the courage to grasp it, we have even less courage for something else.

On the other hand, we see the natural order. This natural order, which is opposed to the moral order, this natural order has brought us the great natural science, the admirable natural science. But let us look today at the main impulse of natural science. This main impulse penetrates into all circles. I would like to say that the farmer today already knows more about what is spread by the scientific world view than he knows about a spiritual world view. But in what way has modern natural science developed? This can be made particularly clear with one example, because this example has developed extraordinarily quickly. Actually, it was only at the turn of the 18th and 19th centuries that what today floods our entire external culture as a cultural ritual dawned. Just think of the tremendous contrast! Think of the physicist who prepared a frog's leg: the metal from his window covering was placed between the frog's legs - the frog's leg twitched and he discovered electricity. How long ago was that? Not even a century and a half. And today, electricity is a cultural ritual. But not just a cultural rhyme. You see, when people my age were still young badgers, it never occurred to anyone in the field of physics to talk about atoms, for example, other than to say that they were small, inelastic or, in my opinion, elastic spheres that hit each other and the like, and then they calculated the results of these collisions. At that time, it would never have occurred to anyone to imagine the atom as we imagine it today: as an electron, as an entity that actually consists entirely of electricity.

People's thoughts have been completely caught up in electricity for a very short time. Today we speak of atoms as something where electricity is stored around a kind of small sun, around a center; we speak of electrons. So when we look into the workings of the world, we suspect electricity everywhere. The outer culture is already connected with thinking. People who would not travel on electric tracks would not imagine atoms to be so electric.

And if you look at the ideas that existed before the age of electricity, you can say that they still gave the natural thinker the freedom to at least abstractly think the spiritual into nature. - A tiny remnant of scholastic realism was still present. But electricity got on modern man's nerves and knocked out everything that was a direct link to the spiritual.

It has gone even further. All the honest light that floods through the universe has gradually been slandered as being something similar to electricity. When people talk about these things today, it naturally seems to someone whose head is completely immersed in the electric cultural wave as if they were talking nonsense. But that's because this person, with his head looking at it as nonsense, with his tongue held out like a dog that has become quite warm, and with the burden of history on his back, drags himself along and is burdened with historical concepts and cannot speak from the immediate present.

For you see, with electricity you enter an area that presents itself differently to the imaginative view than other areas of nature. As long as one remained in light, in the world of sounds, that is, in optics and acoustics, there was no need to judge morally that which stone, plant or animal revealed to one in light as colors or in the world of hearing as sounds, because one had an echo, however faint, of the reality of concepts and ideas. But electricity drove out this echo. And if, on the one hand, we are unable to find reality in the world of moral impulses today, we are all the more unable to find the moral in the field of what we now regard as the most important ingredient of nature.

If someone today ascribes real effectiveness to moral impulses, so that they have the power within themselves to later become sensual reality like a plant seed, then he is considered half a fool. But if someone were to come along today and ascribe moral impulses to the effects of nature, he would be considered a complete fool. And yet, anyone who has ever consciously felt the electric current running through his nervous system with real spiritual insight knows that electricity is not merely a natural current, but that electricity in nature is at the same time a moral phenomenon, and that the moment we enter the realm of the electric, we enter the moral at the same time. For if you switch your knuckle anywhere into a closed current, you will immediately feel that you are expanding your inner life into an area of the inner man, where the moral comes out at the same time. You cannot look for the intrinsic electricity that lies within the human being in any other area than where the moral impulses come out at the same time. Whoever experiences the totality of the electric experiences the natural moral at the same time. And unsuspectingly, modern physicists have actually made a strange hocus-pocus. They have imagined the atom electrically and have forgotten, out of the general consciousness of time, that when they imagine the atom electrically, they attribute a moral impulse to this atom, to every atom, and at the same time make it a moral being. But I am speaking incorrectly now. For by making the atom an electron, one does not make it a moral being, but one makes it an immoral being. In electricity, however, the moral impulses, the natural impulses are floating - but these are the immoral ones, these are the instincts of evil that must be overcome by the upper world.

And the greatest contrast to electricity is light. And it is a mixture of good and evil to regard light as electricity. One has just lost the real view of evil in the natural order if one is not aware that by electrifying the atoms one actually makes them the carriers of evil, not only, as I explained in the last course, the carriers of the dead, but the carriers of evil. They are made the carriers of the dead by allowing them to be atoms in the first place, by presenting matter atomistically. At the moment when this part of matter is elctrified, at the same moment nature is imagined as evil. Because electric atoms are evil, little demons.

This actually says quite a lot. For it is thus said that the modern explanation of nature is on the way to being properly associated with evil. Those strange people at the end of the Middle Ages, who were so afraid of Agrippa of Nettesheim, of Trithem of Sponheim and all the others who let them go about with the evil poodle of Faust, expressed all this foolishly. But even if their concepts were wrong, their feelings were not entirely wrong. For when we see the physicist today unsuspectingly declaring that nature consists of electrons, he is in fact declaring that nature consists of little demons of evil. And by merely acknowledging this nature, evil is declared to be the god of the world. If one were a man of the present and did not proceed according to traditional concepts, but according to reality, then one would come to the conclusion that - just as moral impulses have life, have natural life, whereby they realize themselves as a later sensually real world - the electric in nature also has morality. Namely, if the moral has natural reality in the future, the electric had moral reality in the past. And when we look at it today, we see the images of a former moral reality that have turned into evil.

If anthroposophy were fanatical, if anthroposophy were ascetic, there would of course be a thunderstorm following the culture of electricity. But that would be self-evident nonsense, because only those worldviews that do not reckon with reality can talk like that. They can say: Oh, that is ahrimanic! Get away from it! -- This can only be done in abstraction. For if one has just arranged a sectarian meeting and raved about being on guard against Ahriman, then one goes down the stairs and gets on the electric train. So that all this ranting about Ahriman, no matter how holy it sounds - forgive the trivial expression - is garbage. You cannot close your mind to the fact that you have to live with Ahriman. You just have to live with it in the right way, you just have to not let it overwhelm you.

And you can already see from my first mystery drama, from the final image, what unconsciousness about a thing means. Read this final image again and you will see that it is quite different whether I am unconscious about something or whether I consciously grasp it. Ahriman and Lucifer have the highest power over man when man knows nothing of them, when they can work on him without his knowing it. This is expressed precisely in the final image of the first mystery drama. Therefore the Ahrimanic electricity has power over the cultured man only as long as he electrifies the atoms quite unconsciously, unsuspectingly, and believes that it is harmless. He just doesn't realize that he is imagining nature to consist of nothing but little demons of evil. And if he even electrifies light, as a more recent theory has done, then he ascribes the qualities of evil to the good God. It is actually frightening to what a high degree our present-day natural science is a demonolatry, a worship of demons. You just have to become aware of it, because awareness is what counts - we live in the age of the conscious soul.

Why don't we understand how to live in the age of the consciousness soul? We don't understand it because we carry the burden of history on our backs, because we don't work with any new concepts, but with all the old ones.

And when someone senses this, as Nietzsche did, then at first he only comes to criticize, but if he remains in the field of the old, he is not able to somehow show the direction in which development must continue. Take a look at this, I would say, brilliant young Nietzsche, who wrote this brilliant treatise: “On the Use and Disadvantage of History for Life”, who really demanded with flaming words that one should throw off the burden of history and become a man in the full present, that one should put life in the place of the past. What happened? He took Darwinism and realized - well: the animal has become the human being, that is, the human being has become the superman. - But this superhuman has remained a completely abstract product, has no content, is an empty human sack. You can say all sorts of things about him physically, but you can't arrive at any imagination. Certainly, in Nietzsche's sense, one can call the natural scientists arithmeticians; it is even a very nicely coined word, because today the natural scientists do almost nothing other than calculate. And if someone doesn't calculate, like Goethe for example, they throw him out of the temple of science. But what we are talking about is something else. What is at stake is the courage to recognize the moral in its reality and the natural in its ideality in the right place, to recognize the moral impulses as the germ of later natural orders, to recognize the natural order with its electricity today as a moral order, even if as the anti-moral order, as the evil order. One must have the courage to be able to attribute moral qualities to nature in the right place.

This, of course, requires a correct understanding of human nature. For if man thinks in terms of today's physiology why an immoral impulse to which he gives himself should actually harm his body, he would be a fool if he were to concede this according to today's physiology and biology. For he knows all the modes of action that are active in the blood, in the nerves and so on: nowhere in them is there any mention of the moral. And when there is talk of electricity and an inner electricity is ascribed to man, then man knows nothing of the fact that this electricity can really absorb the immoral impulses. Today we talk about absorbing oxygen, about all kinds of absorption in the material sense. But the fact that electricity absorbs the immoral in us and that this is a law of nature like other laws of nature is not spoken of, just as little as one speaks of the fact that the light we absorb from the outside world preserves in us, absorbs the good, moral impulses. We have to bring the spiritual into physiology.

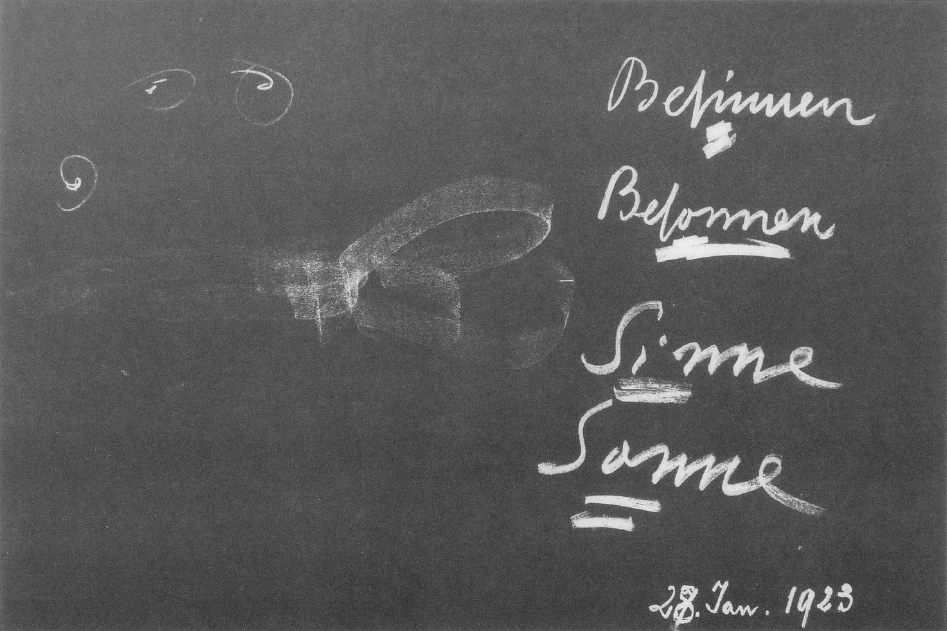

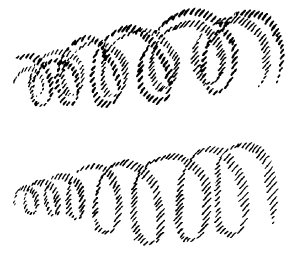

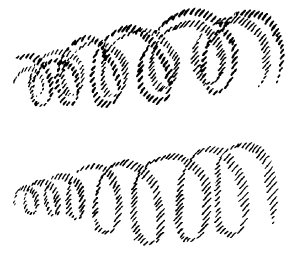

But we can only do this if we free ourselves from the old conceptual burdens of history, which crawls and stings inside us and, above all, tramples on our backs. We can only do this if we remember: with the decline of scholastic realism, our concepts have become words - words in a bad sense - and words can no longer be used to get at reality. We no longer live the words, otherwise we would still have something alive in the pursuit of sounds. Just think how often I have said this here: The spirit that rules in language is a wise spirit, much wiser than the individual human being is. - People can perceive this at every opportunity if they develop a feeling for the wonderful things that live in the word formations. Just think - and it is no different in other languages - when I say: reflect, I reflect, and: I have reflected! - Today the teacher drags the burden of history into the classroom on his hump, does not hang up this burden, but teaches under this burden with a sticky tongue, at best managing to say grammatically to the pupils: I reflect -, is the present tense, I have reflected -, is the perfect tense.

But if I have come to my senses, I must feel, what does that mean: I have come to my senses? - I have placed myself in the sun! And when I reflect, I have made use of the sunlight that is in me, the o condenses into the i. - In general, when the sun lives in me, it is - the senses! When I give myself to the sun, I know nothing more of the senses, then they are the sun. From the senses I go out into the world. I become a member of the cosmos by absorbing the past. You have to live with the language, you have to feel what it means when an i becomes an o. That is what you do in the world when you let an i become an o in the language!

These things indicate how we need to go back to the foundations of humanity in order to explain such longings as the best people - Herman Grimm, Nietzsche - had. With something like eurythmy, we create something that goes back to the foundations of humanity. That is why it is so important for anthroposophists in particular to understand such artistic creation as eurythmy correctly from its foundations. It is important that we as anthroposophists feel what is really meant by the renewal of civilization.

It is therefore really not important in the present that we bring in more history, but that we become contemporary people. This consciousness must emerge in the souls of anthroposophists. Otherwise it will be misunderstood again and again and again how one is to treat anthroposophy. Here and there such endeavors arise again and again, which show that one proceeds from such a judgment as: Can't we bring a bit of eurythmy here or there so that people can see something eurythmy interspersed with other things? So that people can be accommodated, so that the eurythmic or anthroposophical can be sneaked in according to their own taste? - That must not be our endeavor, but we must present to the world with absolute honesty and integrity what anthroposophy must really want. Otherwise we will get nowhere. We will not achieve the things that I have just characterized and that must be achieved if humanity is not to die off by taking the old into consideration.

Not true, rethinking and reperception were the words I used yesterday. We must come to such a rethinking and reperception, not just to the contemplation of a different world view. And we must have the courage to use moral concepts, in this case anti-moral concepts, when we talk about electricity. After all, modern man is frightened by these things. He feels uncomfortable when he has to admit to himself that when he gets on the electric train he is sitting in the chair of Ahriman. So he prefers to mysticize about it, forming sectarian assemblies in which he says: "One must beware of Ahriman. - But that is not what matters, what matters is that we know: The development of the earth is henceforth one in which the forces of nature themselves, which work into cultural life, must be ahrimanized. And we must be aware of this, because this is the only way to find the right path.

This is also something that belongs to the tasks of the anthroposophist to develop as knowledge within himself. And it really cannot be the case that anthroposophy is merely accepted as a kind of substitute for something that was previously provided in the creeds. They have become boring to many so-called educated people today, anthroposophy is not yet so boring, it is more entertaining; so they do not turn to this or that creed, but to anthroposophy. It cannot be like that, but what is at issue is that out of the consciousness of the times we feel quite objectively that our heart belongs to the heart of God in the world. But this can be achieved precisely through the paths that have been characterized here.

Zwölfter Vortrag

Wenn man Umschau hält unter denjenigen Persönlichkeiten, die das neuere Geistesleben empfunden haben, die also ein Gefühl davon entwickelten, wie man eigentlich dieses heutige Geistesleben wirksam in sich tragen kann — mit «heute» meine ich natürlich die Jahrzehnte, in denen wir leben -, dann kommt man, unter anderen natürlich, auf zwei Persönlichkeiten, den ja auch hier in dieser Gemeinschaft öfter erwähnten Herman Grimm, und den andern, Friedrich Nietzsche.

Bei beiden kann man sagen: Sie versuchten sich hineinzuleben in das Geistesleben der Gegenwart. Sie versuchten zu empfinden, wie der Mensch in seiner Seele miterleben kann, was heute geistig geschieht. Und bei Herman Grimm verfällt man dann auf seine Art, wie er aus diesem Zeitgefühl heraus den Menschen oder auch einzelne Menschen geschildert hat. Bei Nietzsche verfällt man darauf, mehr anzusehen, wie er sich selbst in der Zeit gefühlt hat. Wenn man bei Herman Grimm hinhorcht, wie er etwa den Menschen in der Gegenwart im allgemeinen schildert, oder wie er einzelne Menschen schildert, dann hat man immer ein Bild vor sich, die Schilderung verwandelt sich in ein Bild. Und dieses Bild scheint mir zu sein das Bild eines Menschen, einer Menschengestalt, die eine ungeheure Last auf dem Rücken schleppt. Ich kann mich sogar des Eindruckes nicht entschlagen, daß für das sonst ausgezeichnete Buch des Herman Grimm über Michelangelo dieses das richtige Bild ist. Wenn man dieses Buch über Michelangelo von Herman Grimm liest, dann hat man zwar allerlei schöne Eindrücke, aber zuletzt kommt einem aus diesem Buch auch Michelangelo entgegen als ein sich mühselig fortschleppender Mensch, der eine starke Last auf dem Rücken trägt. Und Herman Grimm selber hat das ja empfunden, indem er es öfter ausgesprochen hat: Wir modernen Menschen, sagte er, schleppen zuviel Geschichte mit.

Wir modernen Menschen schleppen auch wirklich, auch wenn wir auf der Schulbank ganz faule Kerle gewesen sind und nichts von Geschichte, wie man es gewöhnlich nennt, aufgenommen haben, wir schleppen trotzdem durch alles das, was schon vom sechsten Lebensjahre auf uns schulmäßig Eindruck macht, zuviel Geschichte mit. Wir sind nicht frei, wir tragen die Vergangenheit auf unserem Buckel.

Und wenn man dann von Herman Grimm wegsieht zu Nietzsche, dann kommt einem Nietzsche selber vor wie eine Persönlichkeit, die etwas hysterisch durch die Welt schlenkert, fortwährendsich schüttelt über dieses Geistesleben der Gegenwart. Und wenn man ihn dann genauer anschaut, gleichgültig, ob er nach Italien wandert, oder ob er in Sils Maria droben spazieren geht: er schüttelt sich. Aber er schüttelt sich auch so, daß er den Vorderkörper etwas gebeugt hält. Und wenn man dann nachsieht, warum er sich schüttelt, dann kommt man darauf, daß er eigentlich die Geschichte abschütteln will, das, was der Mensch als seinen Geschichtspack auf dem Buckel trägt.

Und das hat er auch empfunden, denn er hat in verhältnismäßig jungen Jahren die Schrift geschrieben «Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben», die ungefähr den Inhalt hat: Menschen der Gegenwart, schafft euch die Geschichte vom Halse oder vom Buckel, denn ihr verliert ja das Leben, wenn ihr immerfort die Geschichte mit euch tragt. Ihr wißt nicht in der Gegenwart zu leben. Ihr fragt bei jeder Gelegenheit: wie haben es die alten Menschen gemacht? — aber ihr bringt nichts aus eurem ursprünglichen Denken, Fühlen und Wollen schöpferisch an die Oberfläche, um so recht als Gegenwartsmensch zu leben.

Diese zwei Bilder, die den Menschen schildern — Herman Grimm, der ihn immer mit einer ungeheuren Last auf dem Buckel schildert und der diese Last abschüttelnde Nietzsche -, diese zwei Bilder wird man nicht los, wenn man schon den ganzen Charakter des Geisteslebens im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und im Beginn des 20. Jahrhunderts betrachtet. Und wenn man dann tiefer geht, dann findet man, wie eigentlich der Mensch der neueren Zeit keucht unter dieser geschichtlichen Last. Man möchte sagen: Der Mensch der neueren Zeit kommt einem vor wie ein Hund, dem es sehr warm ist und der dann gewisse Gesten mit der Zunge macht, so kommt einem der Mensch der neueren Zeit unter der Last der Geschichte vor. — Ja, sieht man näher zu, so fällt einem das stark auf, wie der Mensch eigentlich keucht und wippert unter der Last der Geschichte.

Schauen wir die Menschen der Urzeit an — wir müssen gleich wiederum auf die Urzeit sehen nach den Gewohnheiten der Zeit, denn es ist außerordentlich schwer, sich als Gegenwartsmenschen zu verständigen, wenn man nicht wenigstens die Bilder aus der alten Zeit heraufholt. Das zu machen, was man in der Gegenwart machen soll, gelingt einem eigentlich nur, wenn man zeigt, was die Alten gemacht haben und was wir nicht machen. Nun wollen wir einmal wenigstens einleitungsweise von einer solchen Betrachtung ausgehen, um dann die Geschichte vom Buckel herunterzuschmeißen.

Die Alten, wenn sie die Natur angesehen haben, sie haben Mythen gemacht, sie waren imstande, aus ihrer schöpferischen Seelenkraft heraus, Mythen zu gestalten. Dasjenige, was in der Natur geschieht, waren sie fähig, in lebendiger, wesenhafter Art sich vor die Seele zu führen. Der neuere Mensch kann keine Mythen mehr machen. Er macht keine Mythen. Wenn er sie da oder dort doch versucht, so sind sie literatenhaft, feuilletonhaft, so sind sie hölzern. Zunächst hat die Menschheit verlernt, das Lebendige in der schöpferischen Welt durch Mythen zu verkörpern. Der neuere Mensch kann die alten Mythen höchstens interpretieren, wie man sagt. Dann, als der Mensch nicht mehr Mythen machen konnte, ist er wenigstens auf die Geschichte verfallen. Das ist noch nicht so lange her. Aber da er die mythenschöpferische Kraft verloren hatte, konnte er mit der Geschichte auch nichts Rechtes mehr anfangen. Und so kommt dasjenige dann herauf, daß man im 19. Jahrhundert zum Beispiel auf dem Gebiete des Rechtes erklärte: Ja, wir können kein Recht schaffen, wir müssen das historische Recht studieren. Die historische Rechtsschule, die ist ja etwas sehr Merkwürdiges, die ist ein Eingeständnis des unschöpferischen Menschen der Gegenwart. Er sagt, er kann kein Recht schaffen, also muß er Rechtsgeschichte studieren und dieses Recht verbreiten, das er aus der Geschichte kennenlernt. Das war im Anfange des 19. Jahrhunderts etwas, was insbesondere in Mitteleuropa grassiert hat: daß man sich unfähig erklärte, als Gegenwartsmensch zu leben, daß man nur als Geschichtsmensch leben wollte.

Und Nietzsche, der noch in diesem ewigen Geschichtemachen studieren mußte, der wollte das abschütteln und schrieb eben sein Buch «Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben». Es kam ihm so vor, daß er, wenn er auf seine Studentenzeit zurückblickte und was sie ihm da alles über alte Zeiten vorgebracht haben, dann sagte: Da kann man ja nicht atmen, das ist ja alles Staub, das verlegt einem den Atem. Weg mit der Geschichte! Leben statt der Geschichte!

Und dann kam die spätere Zeit im 19. Jahrhundert. Da kam, aus der historischen Stimmung herausentwickelt, die Angst. Und diese Angst, die drückte sich dadurch aus, daß die Leute das Zähneklappern bekamen, wenn sie überhaupt noch vom Menschen aus irgend etwas hineinschauen sollten in das Naturdasein. Das nannten sie allmählich Anthropomorphismus. In alten Zeiten hat man flott dasjenige, was der Mensch erlebt hat, in die Natur hineingeschaut, weil man gewußt hat, das kommt vom Göttlichen. Die Natur kommt auch vom Göttlichen. Wenn man also seinen Menscheninhalt, der göttlich ist, mit dem Menscheninhalt draußen verbindet, so kriegt man die Wahrheit. Aber der modernste Mensch bekam wahrhaftig das Zähneklappern und dazu eine Gänsehaut, wenn er nur gewahr wurde: da ist irgendwo ein Anthropomorphismus vorhanden! Eine heillose Angst vor dem Anthropomorphismus bekam er.

Und in dieser Angst vor dem Anthropomorphismus leben wir heute noch und wissen nicht, daß wir eigentlich fortwährend da, wo wir es nicht merken, Anthropomorphismen machen. Wenn wir in der Physik von der Elastizität zweier Kugeln reden, so haben wir in dem Wort Stoß etwas — denn Stoß kann auch ein Rippenstoß sein, den man mit seiner eigenen Hand versetzt —, was den Stoß hinausversetzt in die elastische Kraft hinein. Nur merkt man es da nicht. Man merkt es dann, wenn man in die Weltenlenkung ein Menschliches legt. Also dasjenige, was da sich aus dem Historismus entwikkelt hat, das ist eine heillose Angst vor dem Anthropomorphismus. Und in dieser Angst lebt der Mensch durchaus heute.

Nun, dadurch aber bricht der Mensch alle Brücken ab zu der äußeren Welt. Und vor allen Dingen bricht er die Brücke ab zu einer lebendigen Erfassung des Christus-Wesens. Denn der Christus muß als ein Lebendiger leben, nicht bloß als ein durch die Historie zu Erkennender. Es handelt sich also heute darum, nicht nur über die Geschichte, nicht nur über die mythenbildende Kraft interpretierend, abweisend herzufallen, sondern noch mehr hinter das Geheimnis zu kommen, als man mit dem Interpretieren kommt.

Wenn man heute über irgend etwas vom Menschenstreben reden will, so redet man in der Regel nicht aus der unmittelbaren Gegenwart frisch heraus, sondern man interpretiert Parzival oder irgendeinen älteren noch. Man interpretiert, man erklärt. Aber dieses Erklären ist kein Erklären, sondern ein Erdunkeln, denn es wird nichts klar, hell bei diesem Erklären, sondern immer dunkler wird es.

Der Grund von alledem liegt darinnen, daß wir heute nach zwei Seiten hin keinen Mut haben, die Welt wirklich mit unserer Seele zu ergreifen. Auf der einen Seite liegt das vor, daß wir eine Naturanschauung begründet haben, welche abläuft von dem Nebelzustand der Welt durch den komplizierten Zustand bis zum Wärmetod hin. Dadrinnen hat die moralische Welt keinen Platz, also bleibt man innerhalb der moralischen Welt in der Abstraktion. Das habe ich ja öfter erwähnt. Der heutige Mensch hat keine Kraft, zu erkennen, daß dasjenige, was er mit seinen moralischen Impulsen begründet, die Ursachen für spätere Zukunftswirkungen sind, die man sehen können wird, die real sind. Das ist verloren worden mit dem gestern erwähnten Verfall des scholastischen Realismus.

Dadurch ist alles das, was moralische Impulse sind, etwas bloß Gedachtes geworden, mit dem der Mensch als mit einer höheren Naturordnung nichts anzufangen weiß. Er weiß höchstens hinzuschauen auf den Zustand, in den sich die Erde verwandeln wird. Wenn er ehrlich ist, muß er sich dann sagen: Das ist der große Friedhof. Da werden auch die moralischen Ideale, die die Menschen ausgedacht haben, begraben sein. Er hat keine ehrlichen Vorstellungen darüber, wie aus der untergehenden Erde eine neue Weltenkugel herauswächst, die aber das Ausgewachsene von den moralischen Impulsen ist, die der Mensch heute entwickelt. Der Mensch hat heute keine Courage, seine moralischen Impulse als Keim von Zukunftswelten zu denken. Darauf kommt es aber nach der einen Seite hin an. Aber es kommt auf etwas noch an, wozu heute eigentlich noch eine größere Courage gehört. Wir haben auf der einen Seite die moralische Weltordnung, von der wir uns vorzustellen haben, daß sie nicht bloß eine gedachte Weltordnung ist, sondern sich mit Realität verbindet und einmal, nachdem die physische Welt zugrunde gegangen sein wird, eine neue physische Welt sein wird. Wenn wir keine Courage dazu haben, sie zu erfassen, so haben wir zu etwas anderem noch weniger Courage.

Wir sehen auf der andern Seite die Naturordnung. Diese Naturordnung, die der moralischen Ordnung entgegensteht, diese Naturordnung hat uns die großartige Naturwissenschaft gebracht, die bewundernswürdige Naturwissenschaft. Allein, sehen wir heute uns den Hauptimpuls der Naturwissenschaft an. Dieser Hauptimpuls dringt ja in alle Kreise hinein. Ich möchte sagen, der Bauer weiß heute schon mehr von dem, was durch naturwissenschaftliche Weltanschauung verbreitet wird, als er von einer geistigen Weltanschauung weiß. Aber in welchem Zeichen hat sich denn die neuere Naturwissenschaft entwickelt? Das kann man an einem Beispiel ganz besonders klarmachen, weil sich dieses Beispiel außerordentlich rasch entwickelt hat. Eigentlich ist erst um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert das heraufgedämmert, was heute als ein Kulturingrediens unsere ganze äußere Kultur durchflutet. Denken Sie sich doch einmal den ungeheuer großen Kontrast! Denken Sie an jenen Physiker, der einen Froschschenkel präparierte: Zwischen die Schenkel dieses Frosches kam hinein das Metall von seinem Fensterbelag — der Froschschenkel zuckte, da entdeckte er daran die Elektrizität. Wie lange ist das her? Noch nicht einmal eineinhalb Jahrhunderte. Und heute ist die Elektrizität ein Kulturingrediens. Aber nicht nur ein Kulturingrediens. Sehen Sie, als Leute meines Alters noch junge Dachse waren, da ist es keinem Menschen eingefallen, auf dem Gebiete der Physik etwa von Atomen anders zu reden, als daß kleine, unelastische oder auch meinetwillen elastische Kügelchen seien, die sich gegenseitig stoßen und dergleichen, und man hat dann die Ergebnisse dieser Stöße ausgerechnet. Es wäre dazumal noch niemandem eingefallen, das Atom so ohne weiteres vorzustellen, wie man es heute vorstellt: als ein Elektron, als eine Wesenheit, die eigentlich ganz und gar aus Elektrizität besteht.

Der Gedanke der Menschen ist ganz eingesponnen worden von der Elektrizität, und das seit noch gar nicht langer Zeit. Heute reden wir von den Atomen als von etwas, wo sich um eine Art kleiner Sonne, um einen Mittelpunkt herum, die Elektrizität lagert; von Elektronen reden wir. Wenn wir also hineinschauen in das Weltengetriebe, so vermuten wir überall Elektrizität. Da hängt schon die äußere Kultur mit dem Denken zusammen. Menschen, die nicht auf den elektrischen Bahnen fahren würden, würden sich auch die Atome nicht so elektrisch vorstellen.

Und wenn man nun hinschaut auf die Vorstellungen, die man vor dem Zeitalter der Elektrizität gehabt hat, so kann man von ihnen sagen: Sie haben dem Naturdenker noch die Freiheit gegeben, das Geistige in die Natur wenigstens abstrakt hineinzudenken. — Ein kleiner winziger Rest des scholastischen Realismus war noch vorhanden. Aber die Elektrizität ist dem modernen Menschen auf die Nerven gegangen und hat aus den Nerven alles, was Hinlenkung zum Geistigen ist, herausgeschlagen.

Es ist ja noch weiter gekommen. Das ganze ehrliche Licht, das durch den Weltenraum flutet, ist ja nach und nach verleumdet worden, auch so etwas Ähnliches zu sein wie die Elektrizität. Wenn man heute so über diese Dinge redet, dann kommt es natürlich jemandem, der mit seinem Kopf ganz untergetaucht ist in die elektrische Kulturwelle, so vor, als ob man lauter Unsinn redete. Aber das ist deshalb, weil dieser Mensch eben mit dem Kopf, der das als Unsinn anschaut, eben mit herausgehaltener Zunge wie der Hund, dem es ganz warm geworden ist, und mit der Geschichtslast auf dem Buckel, sich hinschleppt und mit historischen Begriffen belastet ist und nicht aus der unmittelbaren Gegenwart heraus reden kann.

Denn sehen Sie, mit der Elektrizität betritt man ein Gebiet, das sich dem imaginativen Anschauen anders darstellt als andere Naturgebiete. Solange man im Licht, in der Welt der Töne, also in Optik und Akustik geblieben war, so lange brauchte man nicht dasjenige moralisch zu beurteilen, was einem Stein, Pflanze, Tier, im Lichte als Farben, in der Gehörwelt als Töne kundgaben, weil man einen wenn auch schwachen Nachklang von der Realität der Begriffe und Ideen hatte. Aber die Elektrizität trieb einem diesen Nachklang aus. Und wenn man auf der einen Seite heute für die Welt der moralischen Impulse nicht imstande ist, die Realität zu finden, so ist man andererseits auf dem Felde dessen, was man heute als das wichtigste Ingrediens der Natur ansieht, erst recht nicht imstande, das Moralische zu finden.

Wenn heute einer den moralischen Impulsen reale Wirksamkeit zuschreibt, so daß sie die Kraft in sich haben, wie ein Pflanzenkeim später sinnliche Realität zu werden, dann gilt er als ein halber Narr. Wenn aber etwa heute jemand kommen würde und Naturwirkungen moralische Impulse zuschreiben würde, dann gälte er als ein ganzer Narr. Und dennoch, wer jemals mit wirklicher geistiger Anschauung den elektrischen Strom bewußt durch sein Nervensystem gehen gefühlt hat, der weiß, daß Elektrizität nicht bloß eine Naturströmung ist, sondern daß Elektrizität in der Natur zu gleicher Zeit ein Moralisches ist, und daß in dem Augenblicke, wo wir das Gebiet des Elektrischen betreten, wir uns zugleich in das Moralische hineinbegeben. Denn wenn Sie Ihren Fingerknöchel irgendwo in einen geschlossenen Strom einschalten, so fühlen Sie sogleich, daß sie Ihr Innenleben in ein Gebiet des Innenmenschen hineinerweitern, wo zugleich das Moralische herauskommt. Sie können die Eigenelektrizität, die im Menschen liegt, in keinem andern Gebiete suchen, als wo zugleich die moralischen Impulse herauskommen. Wer die Totalität des Elektrischen erlebt, der erlebt eben zugleich das Naturmoralische. Und ahnungslos haben eigentlich die modernen Physiker einen sonderbaren Hokuspokus gemacht. Sie haben das Atom elektrisch vorgestellt und haben aus dem allgemeinen Zeitbewußtsein heraus vergessen, daß sie dann, wenn sie das Atom elektrisch vorstellen, diesem Atom, jedem Atom einen moralischen Impuls beilegen, es zugleich zu einem moralischen Wesen machen. Aber ich spreche jetzt unrichtig. Man macht nämlich das Atom, indem man es zum Elektron macht, nicht zu einem moralischen Wesen, sondern man macht es zu einem unmoralischen Wesen. In der Elektrizität sind allerdings schwimmend die moralischen Impulse, die Naturimpulse - aber das sind die unmoralischen, das sind die Instinkte des Bösen, die durch die obere Welt überwunden werden müssen.

Und der größte Gegensatz zur Elektrizität ist das Licht. Und es ist ein Vermischen des Guten und des Bösen, wenn man das Licht als Elektrizität ansieht. Man hat eben die wirkliche Anschauung des Bösen in der Naturordnung verloren, wenn man sich nicht bewußt ist, daß man eigentlich die Atome, indem man sie elektrifiziert, zu den Trägern des Bösen macht, nicht nur, wie ich im letzten Kursus ausgeführt habe, zu den Trägern des Toten, sondern zu den Trägern des Bösen. Zu den Trägern des Toten macht man sie, indem man sie überhaupt Atome sein läßt, indem man die Materie atomistisch vorstellt. In dem Augenblicke, wo man diesen Teil der Materie elcktrifiziert, in demselben Augenblicke stellt man sich die Natur als das Böse vor. Denn elektrische Atome sind böse, kleine Dämonen.

Damit ist eigentlich recht viel gesagt. Denn es ist damit gesagt, daß die moderne Naturerklärung auf dem Wege ist, sich mit dem Bösen richtig zu verbinden. Diese sonderbaren Leute am Ausgang des Mittelalters, die sich so gefürchtet haben vor dem Agrippa von Nettesheim, vor dem Trithem von Sponheim und all den andern, die sie mit dem bösen Pudel des Faust herumgehen ließen, die haben das alles zwar tölpisch ausgedrückt. Aber wenn auch ihre Begriffe unrecht hatten, ihr Gefühl hatte nicht ganz unrecht. Denn wenn wir heute den Physiker sehen, wie er ahnungslos erklärt, die Natur bestehe aus Elektronen, so erklärt er nämlich in Wirklichkeit, die Natur bestehe aus kleinen Dämonen des Bösen. Und es wird, indem man dann diese Natur nurmehr anerkennt, das Böse zu dem Weltengotte erklärt. Würde man ein Gegenwartsmensch sein und würde man nicht nach althergebrachten Begriffen verfahren, sondern nach der Wirklichkeit, dann würde man eben darauf kommen, daß — ebenso wie die moralischen Impulse Leben haben, Naturleben haben, wodurch sie sich realisieren als eine spätere sinnlich wirkliche Welt — auch das Elektrische in der Natur Moralität hat. Nämlich, wenn das Moralische in der Zukunft Naturwirklichkeit hat, hatte das Elektrische in der Vergangenheit Moralwirklichkeit. Und wenn wir es heute anschauen, sehen wir die Bilder einer einstigen Moralwirklichkeit, die aber umgeschlagen sind in das Böse.

Wäre Anthroposophie fanatisch, wäre Anthroposophie asketisch, so würde jetzt natürlich ein Donnerwetter folgen auf die Kultur der Elektrizität. Das wäre aber ein selbstverständlicher Unsinn, denn so reden können nur diejenigen Weltanschauungen, die nicht mit der Wirklichkeit rechnen. Die können sagen: O das ist ahrimanisch! Weg davon! -— Das kann man nämlich nur in der Abstraktion tun. Denn wenn man gerade eben eine sektiererische Versammlung arrangiert hat und da gewettert hat von dem Sich-Hüten vor Ahriman, dann geht man doch über die Treppe hinunter und steigt in die elektrische Bahn ein. So daß dieses ganze Wettern über den Ahriman, wenn es noch so heilig klingt - verzeihen Sie den trivialen Ausdruck -, Mumpitz ist. Man kann sich eben nicht davor verschließen, daß man mit dem Ahriman leben muß. Man muß nur in der richtigen Weise mit ihm leben, man muß sich nur nicht von ihm überwältigen lassen.

Und Sie können schon aus meinem ersten Mysteriendrama, aus dem Schlußbild ersehen, was die Bewußtlosigkeit über eine Sache bedeutet. Lesen Sie dieses Schlußbild noch einmal nach und Sie werden sehen, daß es etwas ganz anderes ist, ob ich mich über eine Sache in Unbewufßtheit wiege, oder ob ich sie bewußt erfasse. Ahriman und Luzifer haben die höchste Gewalt über den Menschen, wenn der Mensch von ihnen nichts weiß, wenn sie an ihm hantieren können, ohne daß er es weiß. Das ist gerade in dem Schlußbilde des ersten Mysteriendramas ausgesprochen. Daher hat die ahrimanische Elektrizität über den Kulturmenschen nur so lange Gewalt, solange der Mensch ganz hübsch unbewußt, ahnungslos die Atome elektrifiziert und glaubt: das ist eben harmlos. Er wird dabei nur nicht gewahr, daß er sich so die Natur aus lauter kleinen Dämonen des Bösen bestehend vorstellt. Und wenn er gar noch das Licht elektrifiziert, wie es eine neuere Theorie getan hat, dann dichtet er dem guten Gotte die Eigenschaften des Bösen an. Es ist eigentlich erschrekkend, in welch hohem Grade ahnungslos unsere heutige Naturforschung eine Dämonolatrie ist, eine Anbetung der Dämonen. Man muß sich dessen nur bewußt werden, denn auf die Bewußtheit kommt es dabei an — wir leben im Zeitalter der Bewußtseinsseele.

Warum verstehen wir es nicht, im Zeitalter der Bewußtseinsseele zu leben? Wir verstehen es nicht, weil wir eben die Last des Historischen auf unserem Buckel tragen, weil wir mit keinen neuen Begriffen arbeiten, sondern mit lauter alten.

Und wenn einer das spürt wie Nietzsche, dann kommt er zunächst nur ins Kritisieren hinein, aber er ist doch, wenn er auf dem Felde des Alten stehenbleibt, nicht imstande, irgendwie die Richtung zu zeigen, in der die Entwickelung weitergehen muß. Sehen Sie sich einmal diesen, ich möchte sagen, brillanten jungen Nietzsche an, der diese glänzende Abhandlung geschrieben hat: «Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben», der da wirklich mit flammenden Worten gefordert hat, daß man die Last der Geschichte abschmeiße und ein Mensch in der vollen Gegenwart werde, daß man das Leben an die Stelle der Vergangenheit setze. Was ist geworden? Er hat sich den Darwinismus genommen und ist gewahr geworden - nun ja: Aus dem Tier ist der Mensch geworden, also aus dem Menschen wird der Übermensch. - Aber dieser Übermensch ist ja ein ganz abstraktes Produkt geblieben, hat ja keinen Inhalt, ist ja ein leerer Menschensack. Man kann physisch allerlei von ihm sagen, aber man kommt zu keiner Imagination. Gewiß, man kann im Sinne von Nietzsche die Naturwissenschafter Rechenknechte nennen; es ist sogar ein sehr schön geprägtes Wort, denn fast etwas anderes tun die Naturwissenschafter heute nicht mehr, als rechnen. Und wenn einer nicht rechnet, wie zum Beispiel Goethe, dann schmeißen sie ihn hinaus aus dem Tempel der Naturwissenschaft. Aber um was es sich handelt, ist doch etwas anderes. Um was es sich handelt, ist die Courage, das Moralische in seiner Realität, und das Natürliche in seiner Idealität am rechten Flecke zu erkennen, die moralischen Impulse als den Keim späterer Naturordnungen zu erkennen, die Naturordnung mit ihrer Elektrizität heute als eine moralische Ordnung zu erkennen, wenn auch als die antimoralische, als die böse Ordnung zu erkennen. Man muß den Mut haben, am rechten Fleck der Natur moralische Eigenschaften beilegen zu können.

Dazu ist natürlich eine richtige Menschenerkenntnis notwendig. Denn wenn der Mensch im Sinne der heutigen Physiologie nachdenkt, warum eigentlich ein unmoralischer Impuls, dem er sich hingibt, seinem Körper schaden soll, so wäre er ja ein Trottel, wenn er das nach der heutigen Physiologie und Biologie zugestehen würde. Denn er kennt all die Wirkungsweisen, die im Blute, in den Nerven und so weiter tätig sind: dadrinnen ist nirgends vom Moralischen die Rede. Und wenn dann geredet wird von Elektrizität und dem Menschen auch eine innerliche Elektrizität zugeschrieben wird, dann weiß ja der Mensch nichts davon, daß diese Elektrizität die unmoralischen Impulse wirklich absorbieren kann, aufnehmen kann. Man redet heute von Sauerstoffabsorbieren, von allem möglichen Absorbieren im materiellen Sinne. Daß aber die Elektrizität in uns das Unmoralische absorbiert und daß das ein Naturgesetz ist wie andere Naturgesetze, davon redet man nicht, ebensowenig wie man davon redet, daß das Licht, das wir aus der Außenwelt aufnehmen, in uns konserviert, die guten, moralischen Impulse absorbiert. Man muß in die Physiologie das Geistige hineinbringen.

Aber das können wir nur, wenn wir uns freimachen von den alten Begriffslasten der Geschichte, die in uns krabbelt und sticht und vor allen Dingen auf unserem Rücken trampelt. Das können wir nur, wenn wir uns erinnern: mit dem Verfall des scholastischen Realismus sind unsere Begriffe Worte geworden — Worte im schlechten Sinne —, und mit den Worten kommt man nicht mehr an die Realität heran. Wir leben ja nicht mehr die Worte mit, sonst würden wir im Verfolgen der Laute eben noch etwas Lebendiges haben. Denken Sie nur, wie oft ich hier gesagt habe: Der Geist, der in der Sprache waltet, ist ein weiser Geist, viel weiser als der einzelne Mensch ist. — Bei jeder Gelegenheit kann das der Mensch wahrnehmen, wenn er ein Gefühl entwickelt für das Wunderbare, das in den Wortgestaltungen lebt. Denken Sie nur einmal - und in andern Sprachen ist es nicht anders -, wenn ich sage: besinnen, ich besinne mich, und: ich habe mich besonnen! — Heute schleppt der Lehrer die Last der Historie auf dem Buckel in das Schulzimmer hinein, hängt diese Last nicht an den Nagel, sondern unterrichtet unter dieser Last mit klebriger Zunge, bringt es höchstens zustande, grammatikalisch den Schülern zu sagen: Ich besinne mich -, ist die Gegenwart, das Präsens, Ich habe mich besonnen -, ist das Perfektum.

Aber wenn ich mich besonnen habe, muß ich doch fühlen, was heißt denn das: Ich habe mich besonnen? — Ich habe mich in die Sonne gestellt! Und wenn ich mich besinne, da habe ich mich bedient des Sonnenlichtes, das in mir ist, da verdichtet sich das o zum i. — Überhaupt, wenn die Sonne in mir lebt, so ist sie - die Sinne! Wenn ich mich der Sonne hingebe, so weiß ich nichts mehr von den Sinnen, dann sind sie die Sonne. Vom Sinnen gehe ich hinaus in die Welt. Ich werde ein Glied des Kosmos, indem ich Vergangenheit aufnehme. Man muß mitleben mit der Sprache, man muß fühlen, was das heißt, ein i wird zu einem o. Das bedeutet ja etwas, was man in der Welt tut, wenn man in der Sprache ein i zu einem o werden laßt!

Diese Dinge deuten eben darauf hin, wie wir nötig haben zu den Fundamenten der Menschlichkeit zurückzugehen, um solche Sehnsuchten zu erklären, wie sie die besten Leute — Herman Grimm, Nietzsche — gehabt haben. Mit so etwas, wie es die Eurythmie ist, schaffen wir etwas, was zu den Fundamenten des Menschlichen zurückgeht. Daher ist es so wichtig, daß gerade Anthroposophen auch solch ein künstlerisches Schaffen, wie die Eurythmie, richtig aus dem Fundamente verstehen. Darauf kommt es an, daß wir als Anthroposophen fühlen, was wirklich als Erneuerung der Zivilisation gemeint ist.

Es kommt also wirklich in der Gegenwart nicht darauf an, daß wir etwa noch mehr Geschichte hereintragen, sondern daß wir Gegenwartsmenschen werden. Dieses Bewußtsein, das muß auftauchen in den Seelen der Anthroposophen. Sonst wird es doch immer wieder und wiederum mißverstanden werden, wie man es mit dem Anthroposophischen zu halten hat. Es tauchen da oder dort immer wiederum solche Bestrebungen auf, die da zeigen, daß man von solch einem Urteil ausgeht, wie: Kann man nicht da oder dorthin ein bissel Eurythmisches bringen, damit die Leute, eingestreut in andere Sachen, auch etwas Eurythmisches sehen? Damit man den Leuten entgegenkommt, ihnen nach ihrem eigenen Geschmack so ein bißchen das Eurythmische oder Anthroposophische hereinschwindelt? — Das darf nicht unsere Bestrebung sein, sondern wir müssen in absoluter Ehrlichkeit und Redlichkeit dasjenige vor die Welt hinstellen, was Anthroposophie wirklich wollen muß. Sonst kommen wir nicht weiter. Mit dem Rücksichtnehmen auf das Alte werden wir solche Dinge nicht erreichen, wie ich sie eben charakterisiert habe und wie sie, damit die Menschheit nicht absterbe, erreicht werden müssen.

Nicht wahr, Umdenken und Umempfinden waren die Worte, die ich gestern gebraucht habe. Zu einem solchen Umdenken und Umempfinden, nicht bloß zum Betrachten eines andern Weltbildes müssen wir kommen. Und wir müssen uns den Mut zulegen, moralische Begriffe, also in diesem Falle antimoralische Begriffe anzuwenden, wenn wir von Elektrizität sprechen. Vor den Dingen gruselt es ja dem modernen Menschen. Er empfindet es unangenehm, wenn er sich gestehen soll, daß er sich, wenn er in die elektrische Bahn einsteigt, auf den Sessel des Ahriman setzt. Also mystiziert er sich lieber darüber hinweg, bildet sektiererische Versammlungen, in denen er sagt: Man muß sich vor dem Ahriman hüten. — Aber darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, daß wir wissen: Die Erdenentwickelung ist fortan eine solche, wo die Naturkräfte selber, die in das Kulturleben hereinwirken, ahrimanisiert sein müssen. Und man muß sich dessen geradezu bewußt sein, weil man nur dadurch den richtigen Weg finden wird.

Das ist auch schon etwas, was als Erkenntnis in sich zu entwikkeln, zu den Aufgaben des Anthroposophen gehört. Und es kann sich wirklich nicht darum handeln, daß Anthroposophie nur so hingenommen würde wie eine Art Ersatz für etwas, was einem früher in den Bekenntnissen geliefert worden ist. Die sind vielen sogenannten gebildeten Menschen heute langweilig geworden, die Anthroposophie ist noch nicht so langweilig, sie ist kurzweiliger; also wenden sie sich nicht zu dem oder jenem Bekenntnis, sondern zu der Anthroposophie. So kann es nicht sein, sondern worum es sich handelt, ist: daß wir aus dem Zeitbewußtsein heraus ganz objektiv die Zugehörigkeit unseres Herzens zu dem Gottesherzen der Welt verspüren. Das aber kann eben gerade durch solche Wege erreicht werden, wie sie hier charakterisiert worden sind.