The Origin and Development of Eurythmy

1923–1925

GA 277d

23-25 March 1923, Dornach

Translated by Steiner Online Library

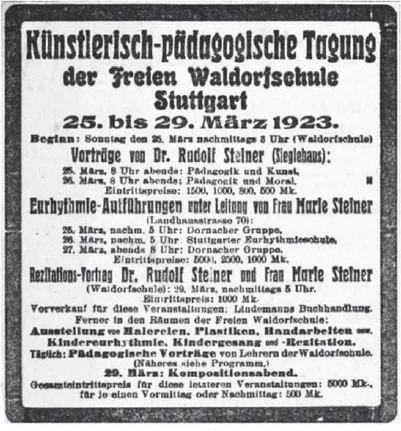

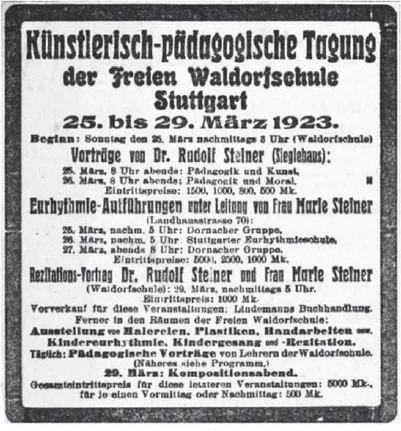

From March 25-29, 1923, an educational conference was held in Stuttgart, featuring artistic eurythmy performances by the Goetheanum Stage on March 25 and 27, a eurythmy performance by the Stuttgart Eurythmy School on March 26, and eurythmy performances by Waldorf school students on March 27 and 28.

Nocturne in E-flat major, Op. 9, No. 2, by Frédéric Chopin

“Christmas” by Albert Steffen

“Die Seele fremd” (The Alien Soul) by Albert Steffen

“Die Geisterscharen” (The Ghosts) by Albert Steffen

Etude in A flat major, Op. 25,1 by Frédéric Chopin

“Als wir auf der goldenen Insel” (When We Were on the Golden Island) by Albert Steffen

Allegro in E flat major, Op. 7 by L. v. Beethoven

“Traumverwandlung” by Josef Kitir

‘Proteus’ by Friedrich Hebbel

“Der Sänger” by J. W. v. Goethe

“Sehnsucht” by Dschung Tsü with music by Jan Stuten

“Mein Kind” by Heinrich Heine

“Slavonic Dance” by Antonin Dvořák

Humoresques by Christian Morgenstern: “Der Rock”; “Die steinerne Familie”; “Korf's Witze”; “Die weggeworfene Flinte”

“Little Bird” by Edvard Grieg

“Toilet Arts” by Christian Morgenstern

Minuet from Sonata Op. 78 by Franz Schubert

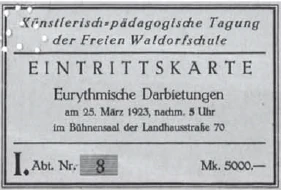

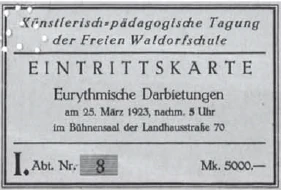

Ticket to the performance in Stuttgart, March 25, 1923

Address on Eurythmy, Stuttgart, March 25, 1923

Ladies and gentlemen!

I am not offering these words in order to explain the eurythmic performance as such, for art, and eurythmy in particular, must speak for itself in the immediate perception of the immediate sensation, without explanation. Explaining art is something inartistic. So it is not to explain that I am saying these words beforehand, but because eurythmy attempts something that speaks in artistic norms that are still unfamiliar and draws on artistic sources that are equally unfamiliar. Let me say a few words about these norms, about their origin and form, and about these artistic sources.

On stage, you will see moving people, moving groups of people, groups in relation to each other, and so on. What this creates can very easily be mistaken for something mimetic, pantomimic, or dance-like. Of course, there is nothing wrong with these related arts. They have their own value. But eurythmy should not be confused with these related arts. For it wants to be something completely different; it wants to speak in a completely different artistic language than these related arts.

Eurythmy is a truly visible language or even a truly visible song. It must be clear that the movement of the individual human limb, which is gestural, is not somehow arbitrarily added to a poem or musical content out of feeling, but that everything you see here in terms of human movements arises from the content of spiritual life with such inner necessity as language itself. And just as one cannot produce any arbitrary sound in order to express something of the soul, so one cannot form any arbitrary gesture in order to express something of the soul eurythmically. Eurythmy has arisen, albeit in a conscious way, from the human organism in exactly the same way as human speech and human singing arise from a part of this human organism, from the larynx and its neighboring organs. And the development of eurythmy is based on an intimate, sensory-supersensory knowledge of the possibilities of movement and expression of the human organism. We know that language originates from a kind of babbling, from more or less unformed sounds and sound formations. In everyday life, we always carry with us, I would say, a kind of “gestural babbling.” People who are reasonably animated, who are not fish-like in their feelings and emotions, but who have lively blood, always feel compelled to accompany what they say, what they express, with some kind of gesture. But these gestures, which then also become mimicry in a certain artistic transformation, are to what is striven for in eurythmy as a truly visible language or visible singing in the same relationship as the babbling of a child is to developed speech.

If we recognize the essence of language itself, we see that it is, in a certain sense, something gestural. However, the gesture does not come about by moving any part of our body, but rather by shaping the flow of breath through the larynx and the organs associated with it. And in this stream of breath, which is also a gesture, I would say an air gesture, two types of impulses flow together when we speak and sing: one type of impulse that rises up from the entire human organism and is actually an expression of will. If human speech were merely this expression of will, we would not perceive speech as speech, we would merely perceive speech as currents sent into the air, straight currents, bent currents, and so on. We would perceive real air gestures if only the volitional aspect of these speech gestures, these air gestures, came to the fore.

But the intellectual element flows into language from another pole of human organization. The air stream, the stream of gestures in the air, is constantly, I would say, “intersected” by the type of musculature that is innervated (?) by the other pole, the intellectual pole of the human being. And as thought flows into the air gesture, what would otherwise be merely an air gesture sent into space ripples in the cross-section. And because this air gesture forms in waves, it becomes the mediator of the sound that can then be heard. So that in what we speak, we have a gesture of will modified by thought and performed in the air. Thought and will truly flow together in what our speech and singing apparatus can form.

If the poet now wants to wrest the artistic element of his poetry from language, he does so by emancipating himself as far as possible from the intellectual element. For the intellectual element is actually always unartistic: thoughts are there to convey knowledge, they are there for the conventional understanding of human beings. Thoughts always bring the non-artistic element into what is said. Only when one moves from the differentiated thoughts found in language to a certain synthesis of thoughts, to a summarization and shaping of thoughts — whether by making this summarizing vivid, by shaping the sound in a vivid way, so to speak, by letting the preceding sound vividly fade into the following one, by letting the sounds crowd together and the like, or by bringing the musical element into language, meter, rhythm, melodic theme. In rhyme, it is the case that the poet, through this summarizing of the thought element in language, wrests from this language, I would say, something that leans more toward the will. With the genuine poet — and there is really hardly one percent of genuine poets among those who really write poetry today — one can sense how the genuine poet struggles to drive the intellectual element out of language and bring in the musical, plastic, painterly element, thereby turning what is now poetic-artistic language into a kind of restrained eurythmy.

Thus, in poetry we already see how, I would say, the linguistic element is taken down from the head and brought closer to the whole human being. In eurythmy, this linguistic element is now taken back into the whole human being. And the same is true of the vocal element. In eurythmy, everything that is inarticulate, contained within the human being's [gap in the text] human gesture, everything that the poet needs in order to have, I would say, some content for what is actually artistic, for the formed language, is eliminated. All of this is, so to speak, discarded, and only the manner in which the poet treats language is transferred into gesture. That which is the continuous flow is taken out of the air gesture, into which the thought element sends the cross-sections, so that the continuous flow is less prominent, but instead the volitional element, which then passes through the air vibrations into sound, into noise.

Thus, that which is the element of will in language is brought out through sensual-supersensual vision. And then the whole becomes appropriate, depending on the sounds that are also expressed in the flowing element and according to the sound compositions, everything that is otherwise only an air gesture is transferred into the real gesture, which is then performed by the whole human being through his limbs, performed in space, whereby it is also possible that the relationships between the individual elements of the words, let us say of a poem, can be revealed eurythmically through the positions and relationships of the individual people in a group of people, which can then also be used to express the corresponding meaning eurythmically.

So one can say: by extracting the dance-like element from language, one arrives at what is truly visible language, which is then particularly suited to expressing what the poet has put into his poetry. And so you will see that, on the one hand, what appears to you as visible song is accompanied by music, and on the other hand, what appears to you as visible language on stage is accompanied by declamation and recitation. The art of declamation and recitation must be trained in eurythmy, in order to serve eurythmy, in the way that Dr. Steiner has been training it for years. So that what emerges is not, as is popular today in an unartistic age, the prosaic emphasis of the content of a poem, but rather that the musical or pictorial element of speech formation comes to the fore, preferably in recitation and declamation. In the prosaic, emphatic manner, one could not accompany eurythmy recitatively or declamatorily.

Thus, what must accompany eurythmy in the form of the art of recitation or declamation is unfamiliar to many today, just as eurythmy itself is still unfamiliar to many today. And in particular, one will gradually realize that in the special way in which recitation and declamation are given here, what appears is what poetic art must, in a sense, pay tribute to the more imaginative element, but to this tribute is added—through the manner of declamation in rhythm, beat, melodious theme, and the pictorial shaping of sound — whereby this tribute is accompanied by eurythmy in the manner of handling language. This eurythmy, which is invisible, which one must experience through the special manner of recitation, can then be seen physically on stage when the eurythmic art is actually performed. Thus, one must say that, for example, in the accompaniment of music, eurythmy does not become a dance, but rather a visible singing. One must gradually become accustomed to this special way of viewing eurythmic movements. One will then find that, on the one hand, eurythmy can indeed transition into dance-like movements. I would like to say that in certain movements, the purely eurythmic, which the human being receives within his organism in full deliberation, is joined by the dance-like. But it must join in a discreet, I would say “dntim” way, so that at most, on the one hand, the eurythmic flows into dance.

This will be particularly the case when something particularly passionate occurs in the course of the poem, because in dance there is not the same self-restraint that is present in eurythmy; rather, in dance, I would say that human consciousness flows into something unconscious. What could be characterized as the soul having power over the body in every single movement, in every single vibration in eurythmy, in dance the soul continually flows into the body's letting itself go. In eurythmy, this should only occur in those places where, for example, what should be revealed turns into ranting, quarreling, or similar expressions of human anger, one might also say. That is one pole where eurythmy should not go, because if eurythmy as eurythmy strikes too strongly into dance—dance has its own justification, it is something else—but if eurythmy strikes too strongly into dance, it becomes brutal as eurythmy.

And the other danger is on the other side, when eurythmy has to express something that is, I would say, a smirk, a smile, a disregard for something in the course of speech: then eurythmy can swing over to the other pole, into mimicry. But as much as the art of mimicry is justified in itself, eurythmy, if it is too strong — where there is no particular reason for smirking, smiling, and so on — if it swings too strongly toward mimicry, then it becomes, I would say it is like when a person constantly grins while speaking, or when, instead of saying something that expresses antipathy, they stick out their tongue. There is something about the transition from the linguistic to the mischievous element of human life when eurythmy swings over into mimicry.

These things must be felt, then one will understand that what may be extremely justified in facial expressions is unjustified in the art of eurythmy. It must also be clear that it is not a matter of interpretation or explanation, but rather of being able to truly feel the sequence of recitative gestures in direct observation and to surrender to the feeling, just as one might surrender to a painting or a musical theme or the like. Thus, eurythmy wants to stand alongside the other arts, drawing on these particular artistic sources that I have characterized.

Of course, wherever eurythmy is performed today, we must ask the esteemed audience for their forgiveness and forbearance, because we are really at the beginning with the art of eurythmy, and the eurythmic stage design – if I may express it that way – will be quite different in the future. We have also recently begun to design the lighting in such a way that, on the one hand, it matches the costumes of the eurythmic performers and, on the other hand, in its sequence itself — not in harmony with the literal content or [the musical motif] – but in its sequence itself, so that it forms an ensemble with what else appears vividly in the stage picture. So that one can say: the stage design is expanded by the movements in the light. It is precisely through such things that the artistic legitimacy of eurythmy becomes apparent. It shows how human beings can grow together with the flowing elemental forces of nature through eurythmy, how the flowing colors become one in a natural way with what flows out of human beings as movement.

So perhaps, even though we must ask for indulgence today because eurythmy is still in its infancy, we can nevertheless say – if we look at all the unlimited possibilities for development that lie within eurythmy – that eurythmy will become more and more perfect. It truly makes use of the most perfect instrument, and in turn it makes use of the most perfect instrument in a perfect way. Human beings contain within themselves all the secrets and laws of the universe. Therefore, when all the movements and expressive possibilities are drawn out of the human organism, a microcosm truly emerges in human beings, artistically speaking, in contrast to the macrocosm, to the greater world. And even if the art of mime and the art of dance also use the human being as a tool, it must be said that these arts only use the human being partially, only partially as their instrument. Eurythmy truly makes use of the whole human being, body, soul, and spirit, which resonate together in eurythmy, making use of the whole human being as its tool, and therefore we can hope that, because of this perfection of the eurythmic instrument and because of the perfect way in which this instrument is used, eurythmy will gradually, albeit slowly, mature as an art form that will be able to stand alongside the older, fully-fledged art forms as a fully-fledged younger art form.

Vom 25.-29. März 1923 gab es eine pädagogische Tagung in Stuttgart, bei der es am 25. und 27. März künsılerische Eurythmie-Aufführungen durch die Goetheanum-Bühne gab, am 26. März eine Eurythmie-Aufführung der Stuttgarter Eurythmieschule und am 27. und 28. März Eurythmie-Aufführungen der Waldorfschüler.

Nocturne in Es-Dur op. 9,2 von Frédéric Chopin

«Weihnacht» von Albert Steffen

«Die Seele fremd» von Albert Steffen

«Die Geisterscharen» von Albert Steffen

Etude As-Dur op. 25,1 von Frédéric Chopin

«Als wir auf der goldnen Insel» von Albert Steffen

Allegro Es-Dur op. 7 von L. v. Beethoven

«Traumverwandlung» von Josef Kitir

«Proteus» von Friedrich Hebbel

«Der Sänger» von J. W. v. Goethe

«Sehnsucht» von Dschung Tsü mit Musik von Jan Stuten

«Mein Kind» von Heinrich Heine

«Slavischer Tanz» von Antonin Dvořák

Humoresken von Christian Morgenstern: «Der Rock»; «Die steinerne Familie»; «Korf’s Witze»; «Die weggeworfene Flinte»

«Vöglein» von Edvard Grieg

«Toilettenkünste» von Christian Morgenstern

Menuett aus der Sonate op. 78 von Franz Schubert

Eintrittskarte zur Aufführung Stuttgart, 25. März 1923

Ansprache zur Eurythmie, Stuttgart, 25. März 1923

Meine sehr verehrten Anwesenden!

Nicht um die eurythmische Vorstellung als solche zu erklären, gestatte ich mir einige Worte vorauszusenden — denn Kunst, namentlich auch Eurythmie, muss in der unmittelbaren Anschauung für die unmittelbare Empfindung ganz für sich selber sprechen ohne Erklärung. Erklärung von Kunst ist etwas Unkünstlerisches. Nicht also, um zu erklären, sende ich diese Worte voraus, sondern darum, weil mit der Eurythmie etwas versucht wird, was in noch ungewohnten künstlerischen Normen spricht, und was aus noch ebenso ungewohnten künstlerischen Quellen herausschöpft. Über diese Normen, über die Entstehung und Gestaltung und über diese künstlerischen Quellen lassen Sie mich ein paar Worte vorausschicken.

Sie werden auf der Bühne sehen den bewegten Menschen, bewegte Menschengruppen, Gruppen in Stellungen zueinander und so weiter. Dasjenige, was dadurch zustande kommt, kann man sehr leicht für etwas Mimisch-Pantomimisches oder Tanzartiges halten. Selbstverständlich soll gegen diese Nachbarkünste nicht das Geringste eingewendet werden. Sie tragen ihren Wert in sich. Aber die Eurythmie sollte mit diesen Nachbarkünsten nicht verwechselt werden. Denn sie will etwas ganz anderes sein, sie möchte in einer ganz anderen künstlerischen Normensprache sprechen als diese Nachbarkünste.

Es handelt sich bei der Eurythmie um eine wirklich sichtbare Sprache oder auch einen wirklich sichtbaren Gesang. Man muss sich klar sein darüber, dass die Bewegung des einzelnen menschlichen Gliedes, die gestenartig ist, nicht irgendwie willkürlich zu einem Gedichte oder einem musikalischen Inhalte so aus der Empfindung heraus hinzugefügt ist, sondern dass alles dasjenige, was Sie hier an Bewegungen von Menschen sehen, mit einer solchen inneren Notwendigkeit aus dem Inhalt des seelischen Lebens hervorgeht wie die Sprache selbst. Und ebenso wenig wie man, um irgendetwas Seelisches auszudrücken, einen beliebigen Laut ertönen lassen kann, ebenso wenig kann man, um etwas Seelisches eurythmisch auszudrücken, irgendwie eine beliebige Gebärde formen. Eurythmie ist eben, wenn auch auf bewusste Weise, so doch genau ebenso aus dem menschlichen Organismus heraus entstanden, wie die menschliche Sprache und der menschliche Gesang aus einem Teil dieses menschlichen Organismus heraus entstehen, aus dem Kehlkopf und seinen Nachbarorganen. Und das Zustandekommen der Eurythmie beruht auf einer intimen sinnlich-übersinnlichen Erkenntnis der Bewegungsmöglichkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten des menschlichen Organismus. Wir wissen ja, dass die Sprache ausgeht von einer Art Lallen, von mehr oder weniger ungeformten Lauten und Lautbildungen. Wir tragen nun für das gewöhnliche Leben, ich möchte sagen ein «Gebärdenlallen immer mit uns. Der einigermaßen in sich bewegte Mensch, der nicht in seiner Empfindung, in seinen Emotionen eine Art Fischnatur hat, sondern der lebendiges Blut hat, fühlt sich ja immer gedrängt, dasjenige, was er sagt, was er ausspricht, mit irgendwelchen Gebärden zu begleiten. Aber diese Gebärden, die dann auch in einer gewissen künstlerischen Umgestaltung zu dem Mimischen werden, die sind gegenüber dem, was in der Eurythmic als eine wirklich sichtbare Sprache oder sichtbarer Gesang angestrebt wird, in demselben Verhältnis wie das Lallen des Kindes zu der ausgebildeten Sprache.

Wenn wir die Sprache selbst in ihrem Wesen erkennen, so ist sie ja auch im Grunde genommen in einem gewissen Sinne etwas Gebärdenhaftes. Nur kommt die Gebärde nicht zustande, indem wir irgendein Glied unseres Leibes bewegen, sondern es kommt die Gebärde zustande, indem wir durch den Kehlkopf und die zu ihm gehörigen Organe formen den Atmungsluftstrom. Und in diesem Atmungsluftstrom, der durchaus auch eine Gebärde, ich möchte sagen eine Luftgebärde ist, in diesem Atmungsluftstrom fließen zusammen beim Sprechen und Singen zwei Arten von Impulsen: Eine Art von Impuls, die aus dem ganzen menschlichen Organismus herauf sich erhebt und eigentlich Willensausdruck ist. Würde im menschlichen Sprechen bloß dieser Willensausdruck sein, so würden wir das Sprechen nicht als Sprechen wahrnehmen, wir würden das Sprechen bloß wahrnehmen wie in die Luft geschickte Strömungen, gerade Strömungen, gebeugte Strömungen und so weiter. Wir würden richtige Luftgebärden wahrnehmen, wenn nur das Willensartige in diesen Sprachgebärden, in diesen Luftgebärden zur Geltung käme.

Aber in die Sprache fließt von einem anderen Pol der menschlichen Organisation das gedankliche Element ein. Der Luftstrom, der Gebärdenstrom der Luft wird fortwährend, ich möchte sagen in seinem «Querschnitte durchkreuzt durch jene Art von Muskulatur, welche innerviert (?) ist eben von dem anderen Pol, von dem Gedankenpol des Menschen. Und indem das Denken einfließt in die Luftgebärde, wellt sich in dem Querschnitt dasjenige, was sonst eben bloß in den Raum hineingeschickte Luftgebärde wäre. Und dadurch, dass sich diese Luftgebärde wellenartig bildet, wird sie zur Vermittlerin des Tones, der dann gehört werden kann. Sodass wir in dem, was wir sprechen, eine durch den Gedanken modifizierte, in der Luft vollzogene Willensgebärde haben. Gedanke und Willen fließen wirklich in dem, was unser Sprech- und Gesangsapparat formen kann, zusammen.

Wenn nun der Dichter abringen will der Sprache das Künstlerische seiner Dichtung, so kommt das in der Weise zustande, dass er womöglich sich emanzipiert von dem gedanklichen Element. Denn das gedankliche Element ist eigentlich immer ein Unkünstlerisches: Gedanken sind da, um Erkenntnisse zu vermitteln, sie sind da zur konventionellen Verständigung der Menschen. Gedanken bringen immer in dasjenige, was ausgesprochen wird, das unkünstlerische Element hinein. Erst wenn man von den differenzierten Gedanken, die sich in dem Sprachlichen finden, wiederum übergeht zu einer gewissen Synthese der Gedanken, zu einem Zusammenfassen und Formen der Gedanken - sei es, indem man dieses Zusammenfassen plastisch macht, indem man den Laut gewissermaßen plastisch gestaltet, plastisch den vorhergehenden in den nachfolgenden hinübertönen lässt, indem man die Laute sich drängen lässt und dergleichen, sei es, dass man das musikalische Element in die Sprache hineinbringt, Takt, Rhythmus, Melodienthema. Im Reim, da ist es so, dass der Dichter durch dieses Zusammenfassen des Gedankenelementes in der Sprache, dieser Sprache abringt, ich möchte sagen etwas, was mehr nach der Willensseite hingeneigt ist. Man kann bei dem echten Dichter - und es ist ja wirklich kaum ein Prozent echter Dichter unter denjenigen, die etwa heute wirklich dichten -, man kann bei dem echten Dichter empfinden, wie er ringt danach, aus der Sprache das gedankliche Element herauszutreiben und das musikalischplastische, malerische Element hineinzubringen, um dadurch schon dasjenige, was nun die dichterisch-künstlerische Sprache ist, zu einer Art verhaltener Eurythmie zu machen.

So sehen wir in der Dichtung bereits, wie, ich möchte sagen von der Kopfseite heruntergenommen wird mehr nach dem ganzen Menschen zu das sprachliche Element. In der Eurythmie wird nun wiederum zurückgenommen in den ganzen Menschen dieses sprachliche Element. Und ebenso ist es ja bei dem gesanglichen Element. Es wird [in der Eurythmie] alles dasjenige aus der unartikulierten, in sich [Lücke in der Textvorlage] Geste des Menschen, es wird alles das ausgeschieden, was der Dichter braucht, um, ich möchte sagen irgendeinen Inhalt für dasjenige, was bei dem eigentlichen Künstlerischen ist, für die geformte Sprache zu haben. Alles das wird gewissermaßen abgeworfen, und lediglich das Wie in der Behandlung der Sprache durch den Dichter wird hinübergeleitet in die Gebärde. Es wird dasjenige aus der Luftgebärde herausgenommen, was die fortlaufende Strömung ist, in die das Gedankenelement die Querschnitte hineinsendet, sodass die fortlaufende Strömung weniger zur Geltung kommt, dafür aber das wollende Element, das dann durch die Luftschwingungen ins Tönen, ins Lauten übergeht.

Es wird also dasjenige, was Willenselement ist in der Sprache, durch sinnlich-übersinnliches Schauen herausgeholt. Und es wird dann das Ganze sachgemäß, je nach den Lauten, die sich auch ausdrücken in dem fortströmenden Element und nach den Lautzusammensetzungen, cs wird alles übergeleitet, was sonst nur Luftgebärde ist, in die wirkliche Gebärde, die dann der ganze Mensch durch seine Gliedmaßen ausführt, im Raume ausführt, wodurch auch das möglich ist, dass die Beziehungen, welche zwischen den einzelnen Elementen der Worte, sagen wir eines Gedichtes sind, dass diese Beziehungen geoffenbart werden können eurythmisch durch die Stellungen und Verhältnisse der einzelnen Menschen einer Menschengruppe, die dann auch verwendet werden kann, um eurythmisch das Entsprechende auszudrücken.

So kann man sagen: Man kommt dadurch, dass man aus der Sprache das tanzartige Element herauslöst, gerade zu dem, was eine wirklich sichtbare Sprache ist, die dann besonders geeignet ist, dasjenige zum Ausdruck zu bringen, was der Dichter in seine Dichtung hineingelegt hat. Und so werden Sie sehen auf der einen Seite begleitet dasjenige, was Ihnen als sichtbarer Gesang auftritt, von dem Musikalischen, Sie werden auf der anderen Seite begleitet finden dasjenige, was Ihnen als sichtbare Sprache auf der Bühne entgegentritt, von Deklamation und Rezitation. Wobei die Deklamations- und Rezitationskunst gerade an der Eurythmie, um der Eurythmie zu dienen, so ausgebildet werden muss, wie sie nun jahrelang Frau Doktor Steiner ausgebildet hat. Sodass nicht, wie das heute in einem unkünstlerischen Zeitalter beliebt ist, das prosaische Pointieren des Inhaltes eines Gedichtes herauskommt, sondern dass wirklich das Musikalische oder das bildnerische Element der Sprachgestaltung vorzugsweise im Rezitieren und Deklamieren zum Vorschein kommt. In der das Prosaische pointierenden Weise könnte man eben die Eurythmie nicht rezitatorisch oder deklamatorisch begleiten.

So ist schon dasjenige, was als Rezitations- oder Deklamationskunst an der Seite der Eurythmie auftreten muss, heute für viele ungewohnt, wie die Eurythmie selbst für viele heute noch ungewohnt ist. Und namentlich wird man nach und nach einschen, dass in der besonderen Art, wie hier die Rezitation und Deklamation gegeben wird, dasjenige für sich erscheint, was gewissermaßen die dichterische Kunst als einen Tribut an das mehr vorstellungsmäßige Element bringen muss, wobei aber diesem Tribut beigegeben wird - durch die Art der Deklamation in Rhythmus, Takt, melodiösem Thema, in der bildnerischen Gestaltung des Lautes —, wobei diesem Tribut beigegeben wird schon eine Eurythmie in der Art der Handhabung der Sprache. Diese Eurythmie, die dabei unsichtbar ist, die man gewissermaßen durcherleben muss durch die besondere Art des Rezitierens, die sieht man dann leibhaftig vor sich auf der Bühne, indem die eurythmische Kunst wirklich auftritt. So muss man sagen, dass zum Beispiel in der Begleitung des Musikalischen die Eurythmie nicht wird ein Tanz, sondern sie wird ein sichtbares Singen. Man muss sich allmählich einleben in diese besondere Art der Anschauung der eurythmischen Bewegungen. Man wird dann finden, dass ja allerdings das Eurythmische auf der einen Seite übergehen kann in das Tanzartige. Ich möchte sagen, dass in gewissen Bewegungen zu dem rein Eurythmischen, das der Mensch innerhalb seines Organismus in voller Besonnenheit erhält, dass sich dazu das Tanzartige gesellt. Aber es muss sich dezent, ich möchte sagen dntim» nur so zugesellen, dass höchstens auf der einen Seite das Eurythmische etwas in Tanz ausläuft.

Das wird dann besonders der Fall sein, wenn im Fortlaufe des Gedichtes etwas besonders Leidenschaftliches auftritt, denn im Tanzartigen ist nicht eben ein Sich-Halten da, das bei der Eurythmie der Fall ist, sondern im Tanzartigen läuft, ich möchte sagen das menschliche Bewusstsein in etwas Bewusstloses aus. Es wird dasjenige, was man so charakterisieren könnte, dass bei der Eurythmie die Seele in jeder einzelnen Bewegung, in jeder einzelnen Vibration sogar den Leib in ihrer Gewalt hat, so läuft im Tanze fortwährend das Seelische in das Sich-Selbst-Gehen-Lassen des Leibes aus. Das darf bei der Eurythmie nur an denjenigen Stellen eintreten, wo etwa das, was geoffenbart werden sollte, sagen wir, übergeht in Schimpfen, in Zanken, in ähnliche Äußerungen des Menschen, in Ärgern könnte man auch sagen. Das ist der eine Pol, wo Eurythmie nicht recht hindarf, denn wenn Eurythmie als Eurythmie zu stark in den Tanz hineinschlägt - der Tanz für sich hat seine Berechtigung, ist etwas anderes —, aber wenn Eurythmie zu stark in den Tanz hineinschlägt, wird sie als Eurythmie brutal.

Und die andere Gefahr ist nach der anderen Seite, wenn das Eurythmische auszudrücken hat etwas, das etwa, ich möchte sagen ein Schmunzeln, ein Lächeln, ein Sich-Hinwegsetzen über irgendetwas im Verlaufe der Rede auszudrücken hat: Dann kann die Eurythmie nach dem anderen Pol hinüberschlagen, in das Mimische. Aber so sehr die mimische Kunst für sich berechtigt ist, die Eurythmie, wenn sie zu stark —- wo nicht diese besondere Veranlassung des Schmunzelns, des Lächelns und so weiter da ist —, wenn sie zu stark in das Mimische hinüberschlägt, so wird sie, ich möchte sagen so, wie wenn ein Mensch fortwährend bei seinen Worten grinste, oder wenn er, sagen wir, statt irgendetwas einem zu sagen, was Ausdruck des Unsympathischen ist, wenn er die Zunge herausstreckte. Es hat etwas von dem Übergehen des Sprachlichen in das unartige Element des menschlichen Lebens, wenn die Eurythmie herüberschlägt in das Mimische.

Diese Dinge müssen durchaus empfunden werden, dann wird man einsehen, dass dasjenige, was bei der Mimik außerordentlich berechtigt sein kann, eben bei der eurythmischen Kunst etwas Unberechtigtes ist. Man muss sich auch klar sein darüber, dass es auf irgendein Interpretieren oder Erklären nicht ankommt, sondern es kommt darauf an, dass man die Aufeinanderfolge der rezitatorischen Gebärden in unmittelbarer Anschauung wirklich empfinden kann und sich der Empfindung hingeben kann, wie man sich etwa einer Malerei oder einem musikalischen Thema oder dergleichen hingeben kann. So will das Eurythmische aus diesen besonderen Kunstquellen heraus, die ich charakterisiert habe, sich neben die übrigen Künste hinstellen.

Man muss heute natürlich überall, wo Eurythmie auftritt, die verehrten Zuschauer um Entschuldigung, um Nachsicht bitten, denn wir stehen wirklich mit der eurythmischen Kunst am Anfange, und das eurythmische Bühnenbild - wenn ich mich so ausdrücken darf - wird in der Zukunft noch ein ganz anderes werden. Wir haben in der neuesten Zeit auch angefangen damit, die Beleuchtung so zu gestalten, dass sie auf der einen Seite zu den Gewandungen der eurythmischen Personen stimmt, auf der anderen Seite in ihrer Aufeinanderfolge selber - nicht in dem Zusammenstimmen mit dem wörtlichen Inhalte oder [mit dem Musikmotiv] -, sondern in der Aufeinanderfolge etwas gibt, was wiederum ein Ensemble bildet mit demjenigen, was anschaulich sonst am Menschen im Bühnenbilde auftritt. Sodass man sagen kann: Es wird das Bühnenbild erweitert durch die Bewegungen im Lichte. Gerade durch solche Dinge zeigt sich das künstlerisch Berechtigte der Eurythmie. Es zeigt sich, wie der Mensch durch das Eurythmische zusammenwachsen kann mit den flutenden Elementargewalten der Natur, wie die flutenden Farben in einer selbstverständlichen Weise eins werden mit demjenigen, was aus dem Menschen als Bewegung herausflutet.

So darf man vielleicht, trotzdem man heute, weil die Eurythmie so schr im Anfange ihres Werdens ist, um Nachsicht bitten muss, doch sagen - wenn man vielleicht auf alles dasjenige hinschaut, was als unbegrenzte Entwicklungsmöglichkeiten in der Eurythmie liegt —, dass Eurythmie sich immer mehr und mehr vervollkommnen werde. Sie bedient sich ja wirklich des vollkommensten Instrumentes, und wiederum bedient sie sich des vollkommensten Instrumentes in einer vollkommenen Weise. Der Mensch enthält ja alle Geheimnisse und Gesetzmäßigkeiten des Universums in sich. Wenn daher aus dem menschlichen Organismus herausgeholt werden alle seine Bewegungen und Ausdrucksmöglichkeiten, dann kommt im Menschen wirklich auch künstlerisch ein Mikrokosmos zum Vorschein gegenüber dem Makrokosmos, gegenüber der großen Welt. Und wenn die mimische Kunst, die Tanzkunst sich auch des Menschen als eines Werkzeuges bedienen, muss man doch sagen: Diese Künste gebrauchen den Menschen nur partiell, nur teilweise als ihr Instrument. Eurythmie bedient sich wirklich des ganzen Menschen, nach Leib, Seele und Geist, die zusammenklingen im Eurythmischen, bedient sich des ganzen Menschen als ihr Werkzeug, und deshalb darf man hoffen, dass wegen dieser Vollkommenheit des eurythmischen Werkzeuges und wegen der vollkommenen Art, der man sich dieses Werkzeuges bedient, die Eurythmie allmählich, wenn auch langsam, als eine Kunst heranreifen wird, die sich als eine vollberechtigte jüngere Kunst neben die älteren vollberechtigten Künste wird hinstellen können.