The Origin and Development of Eurythmy 1912–1918

GA 277a

2 September 1915, Dornach

Translated by Steiner Online Library

The Apollonian Course XVI

In this lesson, Rudolf Steiner gave an overview of rhyme forms, before going on to discuss full rhyme and alliteration in more detail. Presumably, an example from the Heliand was given for alliteration, but it was not until the following lesson (September 6, 1915) that a text from Wilhelm Jordan's Demiurgos was elaborated in connection with assonance. The three- and four-line forms given in the following lessons were given as examples of the rhyme forms used here.

The rhyme

Rhyme = consonance. A distinction is made between:

1. Alliteration or stabreim (staves - identical initial sounds)

2. Assonance or half rhyme

3. Full rhyme, end rhyme

End or full rhyme

Consider the rhyme: First line vowel-based. Second line consonant-based.

Maintain the rhyme: 1 maintains the rhyme in the movement; 2 maintains the rhyme in the movement; 3 also maintains the rhyme in the movement; 4 maintains the rhyme in the movement.

Principle: At the end of the verse, the rhymes must be present in the gesture.

The sound of the rhyme is sustained and reformed with the next rhyming word.

With full rhymes, a distinction is made between: pure and impure rhymes - hill - rein; hill - mirror.

I masculine or blunt rhyme, e.g. valley - time; overheard - exchanged

II feminine or sounding rhyme, e.g. stars - distance; sun - delight

III gliding or dactylic rhyme, e.g. betrübende — übende; lebende — webende

IV rich rhyme, e.g. “Gebet” by Emanuel Geibel:

"Lord, whom I carry deep in my heart, be with me!

You, my refuge in happiness and sorrow, be with me!“

Couplet rhyme

Friedrich Rückert: ”The sky shed a tear"

The sky shed a tear,

which thought it would be lost in the sea.

The shell came and enclosed it:

You shall now be my pearl.

You shall not fear the waves,

I will carry you calmly through them.

O my pain, my pleasure,

You heavenly tear in my breast!

Grant, heaven, that I may guard with a pure mind

The purest of your drops.

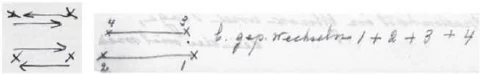

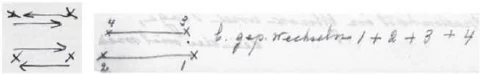

The change can take place as follows: MSt,

4 3 / 2 1 / b.gep. change 1 + 2 + 3 + 4

Poems can be danced in such a way that as many people are lined up as there are rhymes. For example, if paired rhymes rhyme like this: a a b b a a- and then the rhyme [a] returns after b, for example, the first ones strike it again. - Example:

Ludwig Uhland: “Des Knaben Berglied” (excerpt)

I am the shepherd boy from the mountain,

I look down on all the castles;

The sun shines here first,

It stays longest with me;

I am the boy from the mountain!

1. Rhymes in four-line stanzas

a. The first and second lines rhyme. The third and fourth lines rhyme. — Example:

<Friedrich Hebbel: “Autumn Feeling” (excerpt)

1. Green, blooming, fragrant, shining

2. Richest life without limits

3. Everything increasing, nowhere stagnating

4. Even the boldest wishes enticing.

1st line: One stands in a square.

2nd line: 1 and 2 move towards 4 and 3. When they arrive, 4 and 3 take a step forward.

Line: 1, 2, 3, 4 move to the 7 previous positions of 1 and 2.

4th line: 3 and 4 move to their previous positions.

From further work (1916)

[...] I found the following poem from the L.MS of that time in my C. F. Meyer [(...)]. “The End of the Feast”: “As Socrates and his friends drank 97.11.1964 / and their heads sank onto the cushions / A young man came, I remember, / With two slender flute players.”

1 makes his line standing / 2 goes with his line rhythmically or only lengths behind 1, who repeats the rhyme / 3 makes his line standing / 4 goes behind 3, in the same way as 1 behind 2. In a short pause, they change places. 1 becomes 2 and 2 becomes 1. Likewise 3 and 4.

Crossed or intertwined rhymes/p>

Crossed rhyme: a b, a b; c d, c d. - Example:

Johann Wolfgang Goethe: “The Fisherman” (excerpt)

The water rushed, the water swelled, a

A fisherman sat there, b

Looking calmly at his fishing rod, a

Cool to the heart. b

And as he sits and listens, c

The tide rose; d

From the moving water rushed c

A wet woman. d

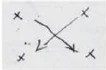

then cd, ad / ef, fe Cross rhyme / change after the stanza 1 + 2, 3 + 4

The first and third lines rhyme, the second and fourth lines rhyme. - Example:

Friedrich Hebbel: “Autumn Picture” (excerpt)

1. This is an autumn day like I've never seen before!

2. The air is still, as if hardly anyone were breathing,

3. And yet, rustling, far and near,

4. The most beautiful fruits fall from every tree.

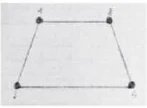

The first line: One stands in a square:

The second line: 1 moves to 3:

The third line: 2 moves to 4. 4 takes a step forward:

The 4th row: 4 and 3 move to the previous positions of 1 and 2. 1 and 2 take a step forward.

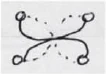

Variations for rhymes:

a.) strongly emotional:

b.) unfolding and unwinding spirals

Friedrich Rückert: “Am See” (excerpt)

Not in the murky water is reflected

The face of heaven,

Nor in the heart stirred up

By desires, God's light.

Comprehensive or embracing rhyme

The first and fourth lines rhyme. The second and third lines rhyme. — Example:

Friedrich Hebbel: “Nachtlied” (excerpt)

1. Springing, swelling night,

2. Full of lights and stars:

3. In the eternal distance,

4. Tell me, what has awakened there!

1st line: One stands in a square:

2nd line: 1 moves to 2 and takes a step forward:

3rd line: 2 moves to 3. 3 takes a step forward:

4th line: 4 and 3 go to positions 1 and 2. 1 and 2 take a step forward:

The sonnet

The sonnet or “Klang” is a form borrowed from Italian. It usually consists of four stanzas, the first two of which have four verses (lines) each, and the last two of which have three verses (lines) each. In the first two stanzas, the rhyme scheme is ba;a b ba; in the last two stanzas, it is a b a; b a b or a b c, a b c. — Example:

Johann Wolfgang Goethe: “Nature and Art”

Nature and art, they seem to flee from each other

And have found each other before you know it;

My aversion has also disappeared,

And both seem to attract me equally.All that is needed is honest effort!

And once we have devoted ourselves to art

With spirit and diligence in measured hours,

May free nature glow again in the heart.So it is with all education:

Unbound spirits will obediently

Strive for the perfection of pure heights.Those who want great things must pull themselves together;

It is in limitation that the master reveals himself,

And only the law can give us freedom.

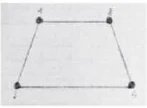

A sonnet can be danced on the trapeze. - Example:

Friedrich Rückert: “The man is brave”

The man is brave who, using his pound,

Turns his strength to the service of his country:

Now then, my spirit, go about your business,

Polishing your arm with your own weapons.Like bold warriors now, defiant with fiery eyes,

Lining up in rows, raise their shafts;

So too, warriors, albeit only imitated,

A few dozen armored sonnets.Come then, you who spring from the veins of my heart

Like giants from the riverbed,

Take your places in your roaring squadrons!Close your ranks into a united chain

And cry out, joining in the great strife,

First: Arms! Arms! And then: Save! Save!

Forces Business / Riverbed Squadron / Chain Strife / Use Clean / Vein / Chain

When four people write a sonnet, the order can be as follows:

1. For the first two stanzas:

2. For the last two stanzas:

One line for all four ladies.

1 remains in the rhyme, then 2 in the rhyme - repeat the rhyming word when 3 is in the rhyming word. 1 and 4. Then the numbers swap places.

The rhymes are kept.

Four ladies in the trapeze.

First, all at the same time. 1 + 2 keep the rhyme. Then 3 makes the line and 4 keeps the rhyme. Then 4 and 3 repeat the rhyme. Then 2 completes the verse and 1 keeps the rhyme.

Characteristic of a sonnet: it should always begin with a new impulse—listen to L.M.S, DF!

Later versions of sonnet forms (1917)

Friedrich Hebbel: “Mystery”

Oh, if only I could find the thread

That connects me to God and nature,

And, unwound, reveals the most secret,

Hidden in the mind and senses!How I would spin it back courageously,

Until it finally jumped off the spindle,

And slipped into the center,

Showing me how the universe and I merge into one.Only I fear that, like my own thoughts,

Which flashed like comets, I already suffocated,

Before I perished in their glowing light,So also the universe is an I, which, forgetting its limitations,

Ticked at the mystery of the world,

out of self-defense, before it penetrates deeper, destroy.

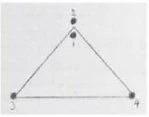

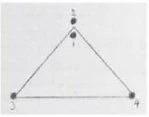

1st stanza: dark blue (the small square, then the transition, half lemniscate)

2nd verse, light blue (the small square, then transition to half lemniscate)

3rd verse, yellow (the large triangle, then transition to semicircle)

4th verse, orange (the large triangle, then transition to semicircle)

Ghasele

The ghazal (poem of praise) is a Persian form. It usually consists of any number of two-line stanzas (usually no fewer than 7 and no more than 17 stanzas). The most “rich” rhyme is first struck twice and then continued with an interruption (a a, b a, c a, d a, etc.).

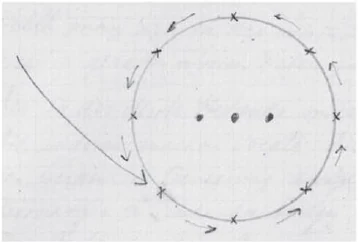

A ghazal can be danced as follows: As many people are lined up as there are rhyme repetitions. First, everyone starts, and gradually one person consumes the other. At first, two can make vowels and consonants, the others only vowels.

For a ghazal, line up as many people as there are numbers in the main rhyme. Some must make the consonants.

The previous person repeats the entire phrase of the next person (otherwise as in the sonnet).

Alliteration

From the “Heliand”:

Many have been driven [by courage]

To begin [to proclaim the mystery of God]

To mankind, [the Christian, the mighty one.]

In the human race [with power]

In words and deeds.

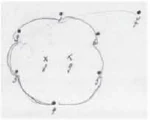

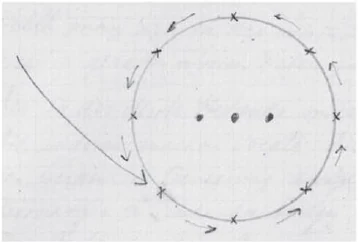

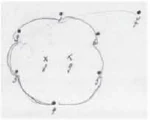

Alliteration or stabreim (staves - identical initial sounds). Repetition of the same consonant, e.g., house and yard; shame and disgrace. For alliterations, etc., it is good to stand in a semicircle or trapezoid (also in a full circle), but for rhymes, stand in a square (change after each stanza).

Alliterations can now be danced as follows: For example, six people stand in a circle, a seventh joins them from the chaos and begins.

7 steps out of the chaos and stands behind 1. 1 makes the first alliteration and then stands behind 2 and repeats his (1st) alliterating consonant, while 2 makes the next alliteration, stands behind 3, etc. Two people can stand in the middle and make the vowels.

The alliterations are made while moving in a circle, when the same-sounding sound stops and another alliteration begins. The first person repeats their first alliteration word, while the second person moves, and so on.

Middle circle consonants, outer circle around it. Each time, one person must run when the alliteration begins. This must be picked up by the others. (When a new alliteration begins, the circle is made larger, moving out of the circle.)

One person makes vowels, one consonants. Each time, the next person must pick up where the alliteration begins. When a new one begins, the circle must be made slightly larger.

One person from the chaos starts next to the place of 2, etc. For alliterating consonants: The person who has stopped at the letter must repeat the last movement when the other person stops.

The number of people standing in the circle and in the middle can vary. The alliterations are done while moving in a circle, when the same-sounding sound stops and another alliteration begins. The first person repeats their alliteration word when the second person does theirs for the first time, and so on. In the middle of the circle, one (two or more) calmly recite the vowels of the text so that all sounds are expressed. Consonants are recited in the circle, and only the stressed vowels are recited. In the circle, consonants are recited, and only the stressed vowels are recited.

Alliteration at a rapid pace.

From: Wilhelm Jordan, “Demiurgos”

There the treetops surge and sway,

There the trees roar

And bend anxiously.With swift steps

And hollow howls

The wind bride wanders

Racing toward us.Bulging clouds

Roll and grow,

Flaming and flickering,

High above

And envelop the sky

In gloomy darkness

Solemnly terrible.Blinding flashes

Zigzag through

The wall of clouds,

Like giant cracks

Revealing behind them

A hidden fire.Dull and threatening

The thunder rumbles,

As it rolls away into the

Distant distance.

But the ground

Shakes and even the

Roaring, powerful

Voice of the storm

Falls silent

Next to the nearby [transition assonance]

Weather clamor.

The ghazal can be performed in this way:

The position, for example:

From: Friedrich Rückert: “Creation has gone to rest”

1. Creation has gone to rest, oh wake up in me:

2. Sleep wants to overcome me too, oh wake up in me!

3. The eye that watches over the sky with a starry gaze

4. When my eyes close, oh wake up in me!1 makes the first line

1 2 makes the second line

1 2 3 makes the third line

1 2 3 4 makes the fourth line

“O awake within me!” is made by all four together each time. The whole thing is done calmly (or with forms), but without transition from one position to another.

Sechzehnte Stunde

In dieser Stunde gab Rudolf Steiner einen Überblick über die Reimformen, um anschließend die Formen des Vollreims sowie die Alliteration näher zu behandeln. Vermutlich wurde für die Alliteration ein Beispiel aus dem «Heliand» gegeben, doch ausgearbeitet wurde erst in der folgenden Stunde (6. September 1915) ein Text aus Wilhelm Jordans «Demiurgos» in Zusammenhang mit der Assonanz. Die in den weiteren Stunden angegebenen Drei- und Vierecksformen wurden als Beispiele für die hier angelegten Reimformen gegeben.

Der Reim

Reim = Gleichklang. Man unterscheidet:

1. Alliteration oder Stabreim (Stäbe - gleiche Anlaute)

2. Assonanz oder Halbreim

3. Der Vollreim, Endreim

End- oder Vollreim

Den Reim berücksichtigen: Erste Zeile vokalisch. Zweite Zeile konsonantisch.

Reim halten: 1 hält den Reim in der Bewegung fest; 2 hält den Reim in der Bewegung fest; 3 hält auch den Reim in der Bewegung fest; 4 hält den Reim in der Bewegung fest.

Prinzip: Am Ende der Strophe müssen die Reime in der Gebärde da stehen.

Der Laut des Reimes wird durchgehalten und beim nächsten Reimwort neu gebildet.

Beim Vollreim unterscheidet man: reiner und unreiner Reim - Hügel - Zügel; Hügel - Spiegel

I männlicher oder stumpfer Reim, z.B. Tal - Mal; belauscht - vertauscht

II weiblicher oder klingender Reim, z.B. Sterne - Ferne; Sonne - Wonne

III gleitender oder daktylischer Reim, z.B. betrübende — übende; lebende — webende

IV der reiche Reim, z.B. «Gebet» von Emanuel Geibel:

«Herr, den ich tief im Herzen trage, sei du mit mir!

Du Gnadenhort in Glück und Plage, sei du mit mir!»

Paarreim

Friedrich Rückert: «Der Himmel hat eine Träne geweint»

Der Himmel hat eine Träne geweint,

Die hat sich ins Meer verlieren gemeint.

Die Muschel kam und schloss sie ein:

Du sollst nun meine Perle sein.

Du sollst nicht vor den Wogen zagen,

Ich will hindurch dich ruhig tragen.

O du mein Schmerz, du meine Lust,

Du Himmelsträn’ in meiner Brust!

Gib, Himmel, dass ich in reinem Gemüte

Den reinsten deiner Tropfen hüte.

Das Wechseln kann so vor sich gehen: MSt,

4 3 / 2 1 / b.gep. wechseln 1 + 2 + 3 + 4

Gedichte können so getanzt werden, dass so viel Personen aufgestellt werden, als Reime da sind. Wenn z.B. dann gepaarte Reime so reimen: a a b b a a- und dann der Reim [a] z.B. nach b wiederkehrt, schlagen die ersten ihn wieder an. - Beispiel:

Ludwig Uhland: «Des Knaben Berglied» (Auszug)

Ich bin vom Berg der Hirtenknab’,

Seh’ auf die Schlösser all herab;

Die Sonne strahlt am ersten hier,

Am längsten weilet sie bei mir;

Ich bin der Knab’ vom Berge!

1. Reim in vierzeiligen Strophen

a. Die erste und die zweite Zeile reimen. Die dritte und die vierte Zeile reimen. — Beispiel:

<Friedrich Hebbel: «Herbstgefühl» (Auszug)

1. Grünen, Blühen, Duften, Glänzen

2. Reichstes Leben ohne Grenzen

3. Alles steigernd, nirgends stockend

4. Selbst die kühnsten Wünsche lockend.

1. Zeile: Man steht im Viereck.

2. Zeile: 1 und 2 bewegen sich zu 4 und 3. Bei ihrem Ankommen machen 4 und 3 einen Schritt vorwärts.

Zeile: 1,2,3, 4 bewegensichzuden 7 früheren Stellungen von 1 und 2.

4. Zeile: 3 und 4 begeben sich auf ihre früheren Stellungen.

Aus der weiteren Arbeit (1916)

[...] hab ich in meinem C. F. Meyer [(...] folgendes Gedicht aus der damaligen L.MS, Zeit gefunden. «Das Ende des Festes»: «Da mit Sokrates die Freunde tranken 97.11.1964 / und die Häupter auf die Polster sanken / Kam ein Jüngling, kann ich mich entsinnen, / Mit zwei schlanken Flötenbläserinnen.»

1 macht seine Zeile stehend / 2 geht mit seiner Zeile rhythmisch oder nur Längen hinter 1, der den Reim wiederholt / 3 macht seine Zeile stehend / 4 geht hinter 3, auf die gleiche Art wie 1 hinter 2. In einer kleinen Pause Platzwechsel. 1 wird 2 und 2 wird 1. Ebenso 3 und 4.

Gekreuzte oder verschränkte Reime/p>

Gekreuzter Reim: a b, a b; c d, c d. - Beispiel:

Johann Wolfgang Goethe: «Der Fischer» (Auszug)

Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll, a

Ein Fischer saß daran, b

Sah nach dem Angel ruhevoll, a

Kühl bis ans Herz hinan. b

Und wie er sitzt und wie er lauscht, c

Teilt sich die Flut empor; d

us dem bewegten Wasser rauscht c

Ein feuchtes Weib hervor. d

dann cd, ad / ef, fe Gekreuzter Reim / nach der Strophe wechseln 1 + 2, 3 + 4

Die erste und die dritte Zeile reimen, die zweite und die vierte Zeile reimen. - Beispiel:

Friedrich Hebbel: «Herbstbild» (Auszug)

1. Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!

2. Die Luft ist still, als atmete man kaum,

3. Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,

4. Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

Die 1. Zeile: Man steht im Viereck:

Die 2. Zeile: 1 bewegt sich zu 3:

Die 3. Zeile: 2 bewegt sich zu 4. 4 macht einen Schritt nach vorne:

Die 4. Zeile: 4 und 3 begeben sich i auf die früheren Stellungen von 1 und 2. 1 und 2 machen einen Schritt nach vorne.

Variationen für Reime:

a.) stark seelisch:

b.) ein- u. auswickelnde Spiralen

Friedrich Rückert: «Am See» (Auszug)

Nicht im trüben Wasser spiegelt

Sich des Himmels Angesicht,

Noch im Herzen aufgewiegelt

Von Begierden, Gottes Licht.

Umfassender oder umarmender Reim

Die erste und die vierte Zeile reimen. Die zweite und die dritte Zeile reimen. — Beispiel:

Friedrich Hebbel: «Nachtlied» (Auszug)

1. Quellende, schwellende Nacht,

2. Voll von Lichtern und Sternen:

3. In den ewigen Fernen,

4. Sage, was ist da erwacht!

1. Zeile: Man steht im Viereck:

2. Zeile: 1 bewegt sich zu macht einen Schritt nach vorne:

3. Zeile: 2 bewegt sich zu 3. 3 macht einen Schritt nach vorne:

4. Zeile: 4 und 3 gehen auf die Plätze 1 und 2. 1 und 2 machen einen Schritt nach vorne:

Das Sonett

Sonett oder «Klang» ist eine dem Italienischen entlehnte Form. Sie besteht meist aus vier Strophen, von denen die ersten beiden je vier, die letzten beiden drei Verse (Zeilen) haben. In den ersten beiden Strophen ist die Reimstellung ab ba;a b ba; in den letzten beiden Strophen a b a; b a b oder a b c, a b c. — Beispiel:

Johann Wolfgang Goethe: «Natur und Kunst»

Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen

Und haben sich, eh man es denkt, gefunden;

Der Widerwille ist auch mir verschwunden,

Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen!

Und wenn wir erst in abgemessnen Stunden

Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden,

Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.So ist’s mit aller Bildung auch beschaffen:

ergebens werden ungebundne Geister

Nach der Vollendung reiner Höhe streben.Wer Großes will, muss sich zusammenraffen;

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,

Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

Ein Sonett kann im Trapez getanzt werden. - Beispiel:

Friedrich Rückert: «Der Mann ist wacker»

Der Mann ist wacker, der, sein Pfund benutzend,

Zum Dienst des Vaterlands kehrt seine Kräfte:

Nun denn, mein Geist, geh auch an dein Geschäfte,

Den Arm mit den dir eignen Waffen putzend.Wie kühne Krieger jetzt, mit Glutblick trutzend,

In Reihn sich stellend, heben ihre Schäfte;

So stell’ auch Krieger, zwar nur nachgeäffte,

Geharnischter Sonette ein paar Dutzend.Auf denn, die ihr aus meines Busens Ader

Aufquellt, wie Riesen aus des Stromes Bette,

Stellt euch in eure rauschenden Geschwader!Schließt eure Glieder zu vereinter Kette

Und ruft, mithadernd in den großen Hader,

Erst: Waffen! Waffen! und dann: Rette! Rette!

Kräfte Geschäfte / Bette schwader / Kette Hader / nutze putze / ader / Kette

Wenn 4 Personen ein Sonett machen, kann die Stellung die folgende sein:

1. Für die zwei ersten Strophen:

2. Für die zwei letzten Strophen:

Eine Zeile alle vier Damen.

1 bleibt stehen im Reim, dann 2 im Reim - macht das Reimwort wieder, wenn 3 im Reimwort steht. 1 und 4. Dann tauschen sich die Nummern.

Die Reime werden gehalten.

Im Trapez vier Damen.

Erst alle zu gleicher Zeit. 1 + 2 halten den Reim. Dann macht 3 die Zeile und 4 hält den Reim. Dann wiederholen 4 und 3 den Reim. Dann 2 den Vers und 1 hält den Reim.

Charakteristisch für ein Sonett: Es sollte immer mit einem neuen Impuls auf- L.M.S, DF hören!

Spätere Ausführungen von Sonett-Formen (1917)

Friedrich Hebbel: «Mysterium»

O, könnte ich den Faden doch gewinnen,

Der, mich mit Gott und der Natur verknüpfend,

Und, abgewickelt, das Geheimste lüpfend,

Verborgen sitzt im Geist und in den Sinnen!Wie wollte ich ihn mutig rückwärts spinnen,

Bis er mir, endlich von der Spindel hüpfend,

Und in den Mittelpunkt hinüberschlüpfend,

Gezeigt, wie All und Ich in eins zerrinnen.Nur fürchte ich, dass, wie ich selbst Gedanken,

Die gleich Kometen blitzten, schon erstickte,

Eh’ ich verging in ihrem glühnden Lichte,So auch das All ein Ich, das, seiner Schranken

Vergessen, an das Welten-Rätsel tickte,

Aus Notwehr, eh’ es tiefer dringt, vernichte.

1. Strophe: dunkelblau (das kleine Viereck, dann der Übergang, halbe Lemniskate)

2. Strophe, hellblau (das kleine Viereck, dann Übergang halbe Lemniskate)

3. Strophe, gelb (das große Dreieck, dann Übergang Halbkreis)

4. Strophe, orange (das große Dreieck, dann Übergang Halbkreis)

Ghasele

Die Ghasele (Lobgedicht) ist eine persische Form. Sie besteht gewöhnlich aus einer beliebigen Anzahl zweizeiliger Strophen (meist nicht unter 7, nicht über 17 Strophen). Der meist «reiche» Reim wird zuerst zweimal angeschlagen und dann unterbrochen weitergeführt (a a, b a, c a, d a, etc.).

Eine Ghasele kann man nun folgendermaßen tanzen: Es werden so viel Personen aufgestellt, als Reimwiederholungen sind. Zuerst beginnen alle, nach und nach zehrt einer den andern auf. Zuerst können zwei Vokale und Konsonanten machen, die andern nur Vokale.

Bei einer Ghasele so viele Menschen hinstellen, wie der Hauptreim als Zahl vorkommt. - Einige müssen die Konsonanten machen.

Die Vorhergehende wiederholt die ganze Phrase der Nächstkommenden (sonst wie im Sonett).

Alliteration

Aus dem «Heliand»:

Es hat schon manche [der Mut getrieben,]

Dass sie begannen [das Gottesgeheimnis]

Zu künden den Menschen, [das Christ, der mächtige.]

Im Menschengeschlechte [mit Macht vollführte]

In Worten und Werken.

Alliteration oder Stabreim (Stäbe - gleiche Anlaute). Wiederholung desselben Konsonanten z.B. Haus und Hof; Schimpf und Schande. Es ist gut, bei Alliterationen etc. sich im Halbkreis oder Trapez (auch im Vollkreis) aufzustellen, bei Reimen dagegen im Viereck (nach jeder Strophe wechseln).

Alliterationen können nun so getanzt werden: Zum Beispiel sechs Personen stehen im Kreis, eine siebte kommt aus dem Chaos hinzu und beginnt.

7 tritt aus dem Chaos, stellt sich hinter 1. 1 macht die erste Alliteration und stellt sich dann hinter 2 und wiederholt seinen (1.) alliterierenden Konsonanten, während 2 die nächste Alliteration macht, sich hinter 3 stellt etc. In der Mitte können zwei stehen, die die Vokale machen.

Die Alliterationen macht man im Kreise sich bewegend, wenn der gleichklingende Laut aufhört und eine andere Alliteration anfängt. Dabei wiederholt der erste sein erstes Alliterationswort, während der zweite sich bewegt usw.

Mittlerer Kreis Konsonanten, äußerer Kreis darum. Jedes Mal muss eine laufen, wenn die Alliteration einsetzt. Diese muss von den andren aufgenommen werden. (Bei einer neuen Alliteration wird der Kreis größer gemacht, aus dem Kreis herausgehen.)

Einer macht Vokale, einer Konsonanten. Jedes Mal muss der Nächste aufnehmen, wo die Alliteration einsetzt. Wo ein Neues einsetzt, muss man den Kreis etwas größer machen.

Einer aus dem Chaos beginnt bis neben den Platz von 2 usw. Bei den alliterierenden Konsonanten: Die beim Buchstaben stehen geblieben ist, muss noch einmal die letzte Bewegung mitmachen, wenn die andere stehen bleibt.

Die Zahl der im Kreise und in der Mitte Stehenden kann verschieden sein. Die Alliterationen macht man im Kreise sich bewegend, wenn der gleichklingende Laut aufhört und eine andere Alliteration anfängt. Dabei wiederholt der erste sein Alliterationswort, wenn der zweite das seinige zum ersten Mal macht usw. In der Mitte des Kreises werden von einem (zwei oder mehr) in Ruhe die Vokale des Textes gemacht, sodass alle Laute zum Ausdruck [kommen]. Im Kreise werden Konsonanten gemacht und von Vokalen nur die betonten.

Alliteration in raschem Tempo.

Aus: Wilhelm Jordan, «Demiurgos»

Da wallen und wogen

Die Wipfel des Waldes,

Da brausen die Bäume

Und beugen sich bange.Mit schleunigen Schritten

Und hohlem Geheule

Wandelt die Windsbraut

Rasend heran.Wulstige Wolken

Wälzen sich wachsend,

Flammig zerflackernd,

Hoch einher

Und hüllen den Himmel

In düstres Dunkel

Feierlich furchtbar.Blendende Blitze

Durchzucken im Zickzack

Die Wolkenwand,

Wie riesige Risse

Dahinter enthüllend

Verborgenen Brand.Dumpf dräuend

Dröhnt der Donner,

Wenn er in weiten

Fernen fortrollt.

Aber der Boden

Bebt und selbst die

Sausende, starke

Stimme des Sturmes

Still verstummt

Neben dem nahen [Übergang Assonanz]

Wettergeschmetter.

Man kann das Ghasel auf diese Art aufführen:

Die Stellung, z.B.

Aus: Friedrich Rückert: «Die Schöpfung ist zur Ruh’ gegangen»

1. Die Schöpfung ist zur Ruh’ gegangen, o wach’ in mir:

2. Es will der Schlaf auch mich befangen, o wach in mir!

3. Das Auge, das am Himmel wachet mit Sternenblick

4. Wenn mir die Augen zugegangen, o wach’ in mir!1 macht die erste Zeile

1 2 machen die zweite Zeile

1 2 3 machen die dritte Zeile

1 2 3 4 machen die vierte Zeile

«O wach in mir!» machen jedes Mal alle vier zusammen. Das Ganze in Ruhe (oder mit Formen), aber ohne Übergang von einer Stellung in die andere.