The Origin and Development of Eurythmy 1912–1918

GA 277a

20 August 1915, Dornach

Translated by Steiner Online Library

Literature recommended by Rudolf Steiner for Lory Maier-Smits

From: Lucian: “On Mimicry”

Lyeinas: [...] First of all, you seem to be completely unaware that the art of dance is not a recent invention and did not begin recently, as in the time of our grandfathers or their ancestors, but those who most accurately trace the origins of dance will tell you that the art of dance came into being and appeared at the same time as the first creation of the world and that ancient Eros. The dance of the stars and the intricate movement of the planets around the fixed stars, their rhythmic union and orderly harmony, are examples of the original dance. Through gradual progress and step-by-step improvements, it now seems to have reached its highest perfection and become a mosaic of all the excellences of melodies and muses.

First, it is said, Rhea found joy in the art and commanded the Corybantes to dance in Phrygia and the Curetes in Crete: Their skill brought them no small benefit, because through the dances they performed around Zeus, they saved him, so that Zeus would also acknowledge his gratitude to them, because through their dance he escaped the teeth of his father. Their dance was a dance of arms, in which they struck their shields with their swords and performed enthusiastic and warlike leaps. Thereupon, the most distinguished Cretans pursued the art with zeal and became the best dancers, not only the common people, but also the kings and the nobles. Homer calls Meriones a dancer, with the intention of honoring him, not insulting him, and he was so famous and well-known for his dancing skills that not only the Hellenes knew about him, but also his enemies, the Trojans: for they saw, I think, in battle the agility and dexterity he had acquired through dancing. The verses read:

Meriones, soon, though you are an excellent dancer

My spear would have put an end to your dancing - [Iliad, Book XVI, v. 617]

But nevertheless, he did not put an end to it: for because he was skilled in the art of dancing, he easily evaded the spears hurled at him. Although I could name many other gentlemen who were skilled in this art and made it their profession, I think it suffices to mention Neoptolemus, the son of Achilles, who excelled in the art of dancing and added the most beautiful style, which was named Pyrrhychius after his name Pyrrhus. Achilles was certainly more pleased to hear this from his son than he was about his beauty and other strengths: for Ilium, which had not been taken until then, was conquered by his art of dancing and razed to the ground.

The Lacedaemonians, who are considered the best among the Hellenes, learned from Castor and Polydeuces the Karyatis, a type of dance that takes its name from the fact that it is taught in the Laconic city of Karyä: they do nothing without the Muses, to the extent that they go into battle to the sound of the flute and in step; the first signal to attack among the Lacedaemonians is given by the flute. It can therefore be said that they defeated everyone because music and eurhythmics preceded them. Even now, one can see that their young men dance no less than they learn to wield weapons: for when they have wrestled to their hearts' content and dealt each other enough blows, their competition ends with dancing: In their midst sits a flute player who plays his instrument and beats time with his foot, while they follow each other in rows, performing all kinds of rhythmic positions, sometimes warlike, sometimes dance-like, as Dionysus and Aphrodite love them. The song they sing while dancing is also an invitation to Aphrodite and the gods of love to help them dance and leap. The other song, which begins “Cheer up, boys, forward with your feet and so on,” contains instructions on how to dance. Those who perform the dance Hormus, meaning “necklace,” do something similar; this is danced by young men and girls together, who perform individually and in fact form a chain. It is opened by a young man with bold, powerful movements, which he will later use in battle; the girl follows in graceful, modest positions, a model of feminine dance, so that this chain is woven from masculinity and modesty. Likewise, their gymnopedies are a dance festival.

I will skip over what Homer tells us about Ariadne and the dance floor that Daedalus prepared for her in his description of Achilles' shield, as you are already familiar with it, as well as the two dancers, whom the poet calls air jumpers, who lead the round dance, and finally the passage “dancing youths waltzed around,” as if it were the most beautiful thing Hephaestus had depicted on the shield. It is natural that the Phaeacians, a soft-hearted people who lived for all pleasures, found joy in dancing, and Homer has his Odysseus marvel at and admire their skill and the flickering movement of their feet.

In Thessaly, the art of dance became so popular that they called their commanders and leaders lead dancers, as evidenced by the inscriptions on the statues they erected to the most distinguished. “The city chose him as lead dancer,” says one; and “the people erected the statue to Eilion because he distinguished himself in war dancing.”

I will not mention that there is not a single ancient dedication that does not include dance: because Orpheus and Musaeus, the best dancers of their time, introduced it, considering dance to be the most beautiful art form, they made it a law that everyone should be initiated into rhythm and dance. That it behave in this way during these celebrations should not be explained in detail for the sake of the uninitiated, but everyone hears that those who divulge the mysteries are usually said to dance them among the people. In Delos, even the sacrifices do not take place without dance, but with it and with music. Boys' choirs gathered and danced to the flute and zither, and select performers presented pantomime dances. The songs written for these dances were called Hyporchemata, and there were many of them for the lute.

And what shall I tell you about the Hellenes, since even the Indians, when they rise in the morning and worship Helios, do not believe they have fulfilled the ceremony of prayer, as we do, when they kiss their hands, but they turn toward the morning and greet Helios, moving silently into positions and imitating the dance of the god; and this takes the place of prayer, dancing, and sacrifice among the Indians; therefore, they seek to appease the god twice a day at sunrise and sunset by doing this. The Ethiopians even wage their wars with dance, and no Ethiopian will remove the arrow from his head—they use their heads as quivers and tie the arrows around them in a radial pattern—and send it before he has danced and terrified the enemy with his threatening stance in his dance.

Since we have mentioned India and Ethiopia, it is also worth saying a few words about neighboring Egypt. I believe that the ancient fable of the Egyptian Proteus means nothing more than a dancer who was so skilled at imitation and could assume all positions and transformations that, through the speed of his movements, he also represented the moisture of water, the blaze of fire, the ferocity of the lion, the fury of the leopard, and the whispering of the tree—in short, anything he wanted. And to make the story even more wonderful, the myth tells us that he became everything he imitated. The same characteristics can also be found in the pantomimes of today. One can imagine that they transform themselves with great speed according to circumstances and imitate Proteus himself. Likewise, one must assume that Empusa, a person who could transform herself into countless forms, was turned into such a ghost by myth.

Of course, we must not forget the highly solemn and sacred dance of the Romans, which the Salians—as this priesthood is called—men from the noblest families, perform in honor of the war god, Arcus. [...]

You probably don't expect me to tell you that the festivals in honor of Dionysus and Bacchus were all about dancing. The three original types of dance, the Kordax, the Sikinnis, and the Emmeleia, were invented by the satyrs, the servants of Dionysus, and named after themselves; and through the use of this art, Dionysus subjugated the Tyrrhenians, Indians, and Lydians, and with his enthusiastic followers danced such warlike peoples into the ground.

For these reasons, take heed, my whimsical friend, lest it be wicked to bring charges against such a sacred and mysterious art, which is cultivated by so many gods and used to their honor, and which provides such great delight and amusement. Since I know that you are a particular lover of Homer and Hesiod, to return to the poets, I am greatly surprised that you dare to contradict them, who praise dance above all else. When Homer lists the most lovely and beautiful things, sleep, love, song, and dance, he calls only the latter blameless, he certainly attests to the loveliness of song, and both lovely song and blameless dance produce the pantomime that you now intend to revile. In another part of the poem he says:

To this one a god gives the gifts of warlike deeds,

To another the dance and the charming art of song!

Charming indeed is song with dance and the most beautiful gift of the gods. It seems that Homer has placed all things under the two headings of war and peace, and has contrasted dance alone as the most beautiful with war. Hesiod, who did not learn his knowledge from another, but saw the Muses dancing with his own eyes early in the morning, knows of no higher praise for them at the beginning of his poem than to say that they dance around the edge of the Castalian spring and the high altar of the mighty father Kronion with delicate feet.

that they dance around the edge of the Castalian spring and the mighty father

Kronion's high altar with delicate feet.

You, my noble friend, seem to be fighting against the gods with your mockery of dance. Socrates, however, the wisest man, if one is to believe the Pythian god who declared him so, not only praised the art of dance, but even wanted to learn it, because he valued the rhythm of music and the beauty and gracefulness of movement very highly, and as an old man was not ashamed to consider the art of dance one of the most essential means of education. And it is not surprising that he took the art of dance so seriously, since he had no qualms about learning trivial things; he even went to the school of flute players and did not disdain to hear something wise from Aspasia, who was only a hetaera. Nevertheless, he saw the art only in its infancy, when it had not yet developed into such a high form of beauty: if he were to see those who have brought it to its greatest perfection, I know for certain that he would give up everything else and pay attention only to this spectacle, and would not let the young men learn anything else.

When you elevate tragedy and comedy in this way, you seem to have forgotten that both feature a peculiar kind of dance, namely the emmeleia in tragedy and the kordax in comedy, to which a third genre, the sikinnis, is sometimes added. Since you initially place tragedy and comedy, the cyclical flute players, and the zither above the art of dance and declare these things to be dignified because they are included among the types of public competition, let us compare the art of dance with each of them.

But if you agree, let us skip the flute and the zither, for they are aids to the dancer. Let us consider tragedy in terms of its outward appearance: how ugly and frightening is the sight of a man dressed in a shapeless, elongated costume, riding on high shoes and wearing a mask that towers far above his head, with a huge mouth opening as if he wanted to devour the audience, not to mention the chest and belly padding that is supposed to give him a false, artificial thickness so that the misshapen length does not contrast too badly with his gaunt figure. How lovely it is when he begins to scream from within, struggling with high and low tones, declaiming iambs and, most disgusting of all, reciting his misfortunes in song, whereby nothing but his voice counts for anything; everything else has been taken care of by poets who lived long before him. And as long as he represents an Andromache or Hecuba, the singing is still bearable, but when he appears as Heracles and, forgetting himself, sings a solo without shame in front of the lion skin and the club he carries, any reasonable person would call that a terrible soloism.

[...] It cannot be said that the appearance of the pantomime is neat and pleasing to the eye: anyone who is not blind can see that. He has the most beautiful mask, suited to the content of the play, not one with a wide-open mouth, but a closed one: for there are many who open their mouths for him. In ancient times, they danced and sang themselves; but when it was noticed that the panting caused by the movement disturbed the singing, it seemed better to have others accompany the pantomime's gestures with singing. The subjects are common to both, and those of pantomime do not differ at all from those of tragedy, but are only more varied, instructive, and varied. If dance is not included among the combat games, it is, in my opinion, because the matter seemed too difficult and dignified to the judges to be made the subject of public examination; it should only be briefly noted that the most distinguished city of Chalcidian origin in Italy has added dance as an embellishment to its competitions.

[...] At present, my main concern is to praise the art of dance as it is now, and to show how much delight and benefit it contains, and to what relevance it has risen in the not too distant past, only under the reign of Augustus. Those early beginnings were, so to speak, only the roots and foundations of the art of dance; its blossoming and ripened fruit, which has now reached its highest development, is the subject of my present speech, omitting the Thermaystris, the crane dance, etc., with which today's pantomime no longer has anything to do. For this very reason, and not out of ignorance, I will also say nothing about the Phrygian style of dance with its exuberant drunkenness at feasts, where peasant simpletons often dance in tiresome jumps, which is still common in the countryside today. Also Plato, in his Laws, praised some types of dance for the pleasure and benefit they provide, while he decisively rejected others. He greatly valued and admired the former, while he banned the indecent ones.

So much for the art of dance itself, for it is distasteful to prolong the discussion with a detailed explanation. But I will describe to you the qualities that dancers themselves must possess, how they must have trained and what they must have learned in order to support their craft, so that you may see that this art is not an easy or simple one, but rather requires the highest education, not only in music, but also in rhythm, metrics, and especially philosophy, or at least physics and ethics. it does not consider the subtleties of dialectics to be conducive to its purposes. It is not far removed from rhetoric either, but also participates in it insofar as it represents character and passion, which is also what orators strive for. Painting and sculpture also belong to its domain, whose proportions and symmetry it imitates excellently in form, so that neither Phidias nor Apelles seem to surpass it in this respect. Above all, it strives for the grace of Mnemosyne and her daughter Polymnia and seeks to remember everything. For, like Homer's Calchas, the pantomime must know the present, the future, and the past, so that everything is at hand in his memory and nothing escapes him. And since the main task of art is imitation, the representation and expression of thoughts and the revelation of the invisible, what Thucydides says in praise of Pericles should also be the highest praise of the pantomime: to have the right thoughts and to express them. By expression, I now mean the clarity of the gestures.

From: Albert Czerwinski: “Brevier der Tanzkunst” (Breviary of Dance Art)

Introduction

Many so-called fine arts are still held in too high esteem, while others that are far more educational, decent, and useful are held in too low esteem; the scales of judgment are in the hands of time; it, which reflects slowly and then decides quickly, will change many weights. Herder.

The art of dance, i.e., not the art of dancing, but the art of dance, like drama in poetry, uses the highest means to achieve its purpose. While music forms through sound, poetry through words, and sculpture, which is most closely related to it in this respect, through matter, dance has human beings themselves as its material and affects the imagination through movement. Form is its content, and therefore it is the most attractive of the arts, since, without any mediator other than itself, it turns to its goal, the arousal of sensual pleasure. In doing so, it needs the help of its three sisters: from sculpture it borrows its creative power, from music its harmony, movement, and the rules of its formation, and finally from poetry its ideas.

Movement is the involuntary companion of emotion, and before anyone thought of shaping matter, producing sound and combining it harmoniously, indeed before anyone used words to express feelings pictorially, the movements of the body were used to express those of the mind.

The appeal inherent in such movement was no less apparent to primitive peoples than that of sound—they danced and sang. Dance is therefore primarily the instinctive expression of the joy of life.

Every people, in the early stages of culture, which always arise when individuals come together in society, therefore first enjoyed natural dance—later lyrical (natural) poetry and folk songs.

Thus, cheerful dance must be regarded as the basis of the arts; it is the natural development of movement, while tragic (serious) dance is its artificial development.

Serious dance gave rise to sculpture, undoubtedly the youngest of the four sisters who bring beauty to life for humans. It forms the spatially fixed, the resting, as it were, the calm of movement, and hidden within it, as a final ulterior motive, lies the memory of death, the irrevocable cessation of the movement of the human body.

From this perspective, the art of dance is naive, while sculpture is sentimental.

Music was bound to a slower development due to its medium. It required a higher level of intelligence to rise from its initial raw state to the same rank in the system of the arts that natural dance and natural poetry immediately possessed. The connection between dance and music was not without significance from the outset, but it was only at the height of their success that the two became inseparable. At the highest level of its development, dance also sought to connect with poetry. It borrowed the idea from it, that is, it rose to the level of ballet.

The art of dance entered life like no other art (not even poetry), enabled by the fact that it can work its magic in the most comfortable medium (automatic, undemanding movement) and by the fact that it requires more participation than poetry, music, and sculpture, that it is more subjective than those arts. It is a necessity for our culture; it has become one of its pillars and supports. The fact that dance as an art form is so little cultivated today is a great mistake, for it should be counted among the arts and regarded as a cultural medium, whereas now, both on stage and in everyday life, it occupies only a subordinate position as a pastime.

The inquiring spirit of the century is advancing everywhere; science and the arts are striving vigorously toward perfection. The art of dance must also be seized by the prevailing spirit and elevated to a higher level, placing it alongside its younger sisters in a manner befitting the long-deserved status attested to by the testimony of many respected thinkers and art critics.

First conversation: Dance in antiquity

Ancient Egyptian dances - The dances of the Jews - Ancient Greek dance - The dance of the Romans

But what could be more unfair than to condemn the art of dance itself because of bad

dancers? Lucian

The enjoyment of what has been called “dance” in its various forms is ancient and deeply rooted in human nature. All peoples and all ages have known dance, and everywhere it has developed in its own unique way, according to the country, the character of the people, the climate, and the ideas and surroundings of the people. Even in the earliest times and among the peoples of antiquity, dance was a requirement in all religious and secular performances.

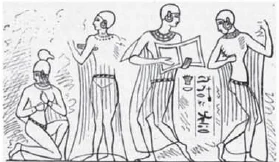

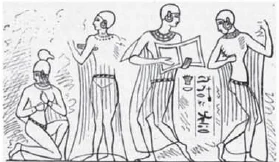

Ancient Egyptian dances. - In Egypt, people not only danced at festivities held in honor of Apis and at other events related to religious worship, but also considered dance, as the Greeks did, to be a physical exercise and a necessary part of a good education. In their dances, Egyptian priests depicted the course of the stars and mythological scenes from the story of Osiris and Isis, which were performed over several days on the banks of the Nile. Singing and dancing were an essential part of the wild celebrations at Bubastis, and mourning dances and dances of death had been practiced at funerals since ancient times. We can see from the illustrations of ancient Egyptian dancers that this art must have reached a significant level of sophistication in ancient times. For example, a group of five dancing figures performing various steps and positions can be found in the tomb of Amenoph II in Thebes, who lived as early as the fifteenth century BC. A large number of similar dancing groups and individual figures can be found on ancient monuments, moving freely or playing instruments in a variety of positions, but always with a certain decorum. All these depictions of ancient Egyptian dance convey a great sense of eurhythmics in all the dancers' movements. They are entirely appropriate to the state of educated people, and all the figures involved reveal great physical skill and flexibility in their varied gestures and, insofar as dance tends to indicate the involuntary expression of the state of mind, convey inner peace and a mood that betrays great gentleness and self-satisfaction. The ancient Egyptian dance, in its various forms, therefore does not express mere wild and unrestrained joy, as in the dances of most uncultured peoples, or feelings of the crudest sensuality, as is still the case today among the present inhabitants of Egypt, but rather joyful feelings paired with seriousness and dignity.

When the Englishman Lane claims in his work: “On the Customs and Traditions of the Ancient Egyptians,” that ancient monuments depict women dancing before men in a state of complete innocence, he has probably been misled by the fact that the contours of the women's entire bodies can be seen through their lightly draped garments. The depiction of one dancer performing a pirouette with his foot raised vertically is curious. The ancient Egyptians were therefore already familiar with the pirouette in the earliest times, which is wrongly considered to be an invention of later Italian or French dance art. Incidentally, dance in Egypt was governed by certain immutable rules and laws from which no deviation was permitted, as was the case in all arts that influenced customs and were connected with religion, where any innovation was strictly forbidden.

Dances of the Jews. It is likely that the Jews incorporated the religious dances of the Egyptians into their worship and performed them on all joyous occasions. Thus, after the crossing of the Red Sea, a festive dance was ordered, and “Miriam, the prophetess, Aaron's sister, took a tambourine in her hand, and all the women followed her with tambourines in the dance, and Miriam sang to them: Let us sing to the Lord.” The dance around the golden calf was an imitation of the Egyptian Apis celebrations, and even though Moses, in his zeal, disrupted the idolatrous dances, their use imperceptibly passed into the worship of the Jews. From the description of that famous dance that David performed “with all his might” before the Ark of the Covenant, we can also see that the sacred dances of the Jews did not consist of solemn, orderly steps, such as the processions in the Catholic Church, but rather perhaps only pathetic and slower movements of a true dance. There are also examples of annual festivals at which dancing took place. Thus, we also find many traces in the Psalms of the introduction of choirs of singers and dancers into worship. The temples of Jerusalem, Gerizim, and Alexandria had their own choirs, accompanied by songs of praise and thanksgiving, to which sacred dances were performed with great pomp. In later times, under the reign of Herod the Great (around 3924; he reigned from 40-4 BC), a Roman-style theater was even built in Jerusalem, much to the chagrin of that part of the nation that clung to the old customs, where dancers also performed. Josephus, who reports this, does not say whether the performers were local or foreign artists; in any case, the latter is the case, and Herod, in order to show his gratitude to his high patron, the Roman Emperor Augustus, had these performances in the Roman style also performed by Roman artists.

Ancient Greek dance art. No people treated physical education more seriously, more importantly, or more systematically than the ancient Greeks. For them, the art of dance was the most important part of youth education and was considered a discipline that was beneficial to the body, which one continued to practice even in later years. It was held in such high esteem that gods and goddesses were described as dancers and , and the most famous heroes were considered to be the organizers of festive dances. The dances performed in the mysteries instituted by Orpheus and Musaeus were such an essential part of these mysterious celebrations that it was customary to say of someone who had divulged the mysteries that he had betrayed the dance. The Greeks probably adopted these sacred dances with the cults brought to them from Egypt and Asia Minor, considering them, as Strabo says, particularly suitable for uniting the souls of men with the deity. Particularly noteworthy here are the Hyporchemata, which were intended for the worship of Apollo. These were peculiar songs sung to the accompaniment of the zither or flute, after which people danced around the altar and, in later times, even around the entire temple. Athenaeus believes that the Hyporchema was a comic dance and resembled the Cordax, but he contradicts himself by expressly stating that the poets of the dance songs used for this purpose did not allow the performers to deviate in their positions and gestures from the noble and masculine character that was supposed to prevail in the Hyporchema. Bürette also believes that it must have been a serious dance because it was intended to honor Apollo, and while the sacrifice was burning, people danced around the altar. A comic dance would not have been suitable for such a purpose. According to Plutarch, the Hyporchemata were not accompanied by the flute, as were the comic and satirical dances, but were performed solely to the sound of the zither. Some believe that the first inventors of these dances were the Curetes, who, according to Lucian, were priests of Cybele, but according to Strabo were Phrygian flute players. Plutarch describes Xenodamos as an excellent composer of these dances. Incidentally, these Hyporchemata would have been precisely the kind of sacred dances that were also known to the Egyptians and Hebrews. When David danced around the Ark of the Covenant, he performed a Hyporchema in the Hebrew style, which may have differed very little; and just as many of the ancient Jewish and pagan ceremonies have been incorporated into the newer Christian religious customs, so traces of the ancient hyporchemata seem to still be present, for example, in the processions of the Catholic Church around the altar during the distribution of the Eucharist; However, the religious dances of the ancient Greeks should not be thought of merely as expressions of childlike joy, but rather as fully developed pantomimic performances.

This is proven by ancient monuments depicting such dances and by Pollux's description of a performance consisting of pantomime and dance that imitated Apollo's victory over the dragon Python in five special acts. In this ancient sacred ballet, the beginning was marked by preparations for battle and, at the same time, by an investigation of the monster to determine whether its size and strength were worthy of a god. This was followed by the challenge, then the battle, then the slaying, and finally the victory celebration, which was celebrated with joyful dances. Flutes, kitharas, and trumpets accompanied the significant action with characteristic expression, which was taken so far that the grinding of the wounded animal's teeth was imitated by a peculiar trumpet sound. Thiersch (Pindar. Ein.) says of this pantomimic representation: "Apparently, a skilled dancer appeared as Apollo, accompanied by a chorus of Delphians; and it is likely that such a mimetic artist, in depicting the moment when the wrathful god sends the arrow, aroused the imagination of that great sculptor who, in the Vatican Apollo, formed him in this moment and in all the emotion that such a mimetic representation evoked." In those early days, when dance was sanctified by religion and intimately connected with life and art, the great poets were also the true masters of this art. Thespis, Phrynichos, Pratinas, and others taught the art of dance; Arion and Tyrtæus were the inventors of famous dances, and the great poet Aeschylus rendered great service to the expansion of the art of gesture and the refinement of scenic dance in general. While in the earliest times of Homer and Hesiod, dances are only mentioned as objects of recreation at banquets and weddings, they later became a necessary part of theatrical performances. As such, they were still generally popular in the days when the Greek stage had reached the height of its perfection. Plato performed precious cyclical round dances with a choir of dancing boys, and Alcibiades often delighted the people with theatrical performances and dances whose splendor aroused the envy of his fellow citizens. It is not surprising that such great importance was attached to these dance games and dance festivals, since the greatest men, poets, generals, and worldly wise men themselves were very seriously engaged in the art of dance. Sophocles was a famous dancer and round dance leader who, even as a boy, is said to have danced around the trophies after the Battle of Salamis, according to some naked, according to others clothed; E minondas was praised as very skilled in dance, and Socrates reinforced his fiery praise and defense of the art of dance best through action, not only learning to dance, but also practicing it diligently, far from finding it indecent for a man of his age.

He counted dancing among the difficult and important disciplines and regarded it as one of the most important fine arts because it produced symmetry and proportion, decorum and musical beauty, both externally and internally, to which he, like his entire age, attached great importance. Plato, who calls dancing a lovely and joyful gift from the gods, describes those who show no interest in it as downright coarse and ill-mannered oafs (Lib. II de Legibus).

It is natural that the Greeks, with their keen eye for physical decorum in gait, posture, and movement, greatly appreciated and valued things that we unfortunately too often regard as mere superficialities. They went so far in this regard that they believed they could infer a person's character from their movement and gait. They were extremely modest, both in their facial expressions and in all their movements; even walking quickly was contrary to their concept of decency. Demosthenes therefore rebukes Nicobulus for walking in this manner and explicitly links insolent speech with quick walking in his speech. The ancient artists observed this modesty even in the statues of dancers, with the exception of the Bacchantes, and Athenaeus says that every position of these figures was measured according to the numerus, and that in later times their statues again served as models for dancers to maintain themselves within the bounds of decency and modesty. Plato also speaks of this pleasing gracefulness when he says of some of his students strolling with their teacher Protagoras: “Observing this choir attentively, I particularly enjoyed how politely they took care never to get in Protagoras' way at the front, but when he turned around with his companions, how neatly and skillfully these listeners divided themselves on both sides and then swung around in a circle to remain politely behind.”

Although much has been written about ancient Greek dances, and although great efforts were made at one time to conduct scholarly research on them, we can hardly form more than a sketchy idea of them, since antiquity has left us only sparse, fragmentary reports of them as everyday occurrences. However, when the scholar Scaliger performed the Pyrrhic dance in full armor before Emperor Maximilian I, and the stiff Professor Meibom attempted to dance to an ancient Greek aria to the general amusement of the Swedish court under Queen Christina, these were nothing more than charlatanism; which both of them may have believed in themselves, but which must be rejected by critics, since even Meursius, who left behind a special work on these dances, in which 189 of them are listed, knows little more than their names.

Weapon dances. Among this large number of Greek dances, the Pyrrhic weapon dance stands out. It was a lively, fiery dance, regulated in all its movements and steps, studied in its positions and perfectly rhythmic in its movements, and was intended as a preliminary exercise for skillful weapon handling by imitating all the movements that occurred in war. Xenophon (Anabasis lib. VI) describes such a dance, in which female dancers were also allowed to participate: "Now a Mysian appeared with a round shield in each hand and danced, sometimes as if he were fighting with two at once, sometimes as if he were fighting only one; soon he made many turns and fell over his head, always keeping the round shields. Finally, he danced like a Persian, striking the shields together, falling to his knees and rising again; and he did all this to the beat of a flute. When the Mysian saw that the envoys of the Paphlagonians were amazed by this, he persuaded an Arcadian who had a dancer to present her, magnificently armed and holding a light shield. She danced the pyrrhichios very skillfully and received loud applause. Two Thracians also appeared and performed a dance with weapons to the flute; they made light and high jumps and swung their swords. Finally, one struck the other, so that everyone believed he had killed him. But he had struck the blow with skill. The Paphlagonians raised a loud cheer of applause. After the victor had stripped the other of his weapons, he left the battle singing, and the defeated man was carried away as if dead; but he had not been harmed. Incidentally, there were many types of these weapon dances, all of which were referred to by the generic name of pyrrhichos. Athenæus describes a pyrrhichian dance dedicated to Bacchus, in which the victories of this god over the Indians and the story of Penthea were depicted, and in which the performers carried thyrsus sticks and torches instead of weapons.

A very old line dance was the Hormos, which, according to Lucian, resembled a necklace, and which some archaeologists believe to be the dance invented by Daedalus, which Homer describes as depicted on Achilles' shield by Vulcan:

Flourishing youths there, and much celebrated maidens

Danced the ring dance, holding each other by the hand. —

Circling, they soon hopped with beautifully measured steps

Lightly around, as often the fixed disc of the potter

sitting with testing hands, to see if it runs;

Soon they were hopping again in orderly rows against each other.

Numerous crowds gathered around the lovely dance,

Deeply delighted. (Iliad XVII. 593.)

A similar figure dance was the Geranos (crane), invented by Theseus, in which the twists and turns of the labyrinth were depicted.

Bacchic dances. The Kordax was a notorious comic dance in which drunken merriment and cheeky gestures prevailed. It is often depicted in ancient artwork, where drunken maenads, who rarely or never raised their feet above their knees, danced in conjunction with satyrs and fauns, who perform the most contorted capers and often degenerate into unnatural outbursts of exuberant and unbridled wildness. However, the positions of the dancers are always extremely varied, exceedingly graceful, and form a pleasing contrast to each other. This and other comic dances were assigned by the Greeks especially to satyrs and silenes, who appear in the retinue of Bacchus as jesters and frivolous dancers. During the celebration of the Dionysia, the dancers were seen imitating these fabulous creatures in peculiar positions and drastic movements.

In its actual art form, however, dance seems to have been quite decent and moral, for even the innocently cheerful Anacreon did not disdain to dance in his old age, imitating Silenus, and even the strict Plutarch allows the dance of the satyr at banquets without objection. Longus gives us a vivid description of a Bacchic or satyr dance in the following passage: One of the old men, famous for his dancing, kissed Chloe and Daphnis, and they quickly got up and danced the myth of Lamon. Daphnis represented Pan, while Chloe represented Syrinx. He was loving and tenderly persuasive in his whole being, but she only showed mocking smiles of neglectful contempt and finally tried to escape. He pursued her, running on the tips of his toes, imitating the gait of an animal; but she now portrayed the exhaustion of rapid flight in her gestures. Finally, she seemed to have hidden herself in the moor and forest, while Daphnis ran along calling, took his flute, and, searching in vain, coaxed from it languishing tones of the most tender longing.

The frequently raised question of whether the Greeks were familiar with pantomime ballet as an independent art form has often been answered in the negative. Cahusac and Dubos say nothing definite about it, and some other learned art connoisseurs claim that ballet is a new art form that differs significantly from the dance performances of the ancients. However, we must strongly disagree with this assumption. In his well-known notes on Lucian, Wieland refers to the wedding of Bacchus described by Xenophon as a pantomime ballet, and we can only agree with him in every respect.Festively adorned, Ariadne sits on a throne awaiting her noble husband as the Bacchic flutes sound and the god appears. High, blissful joy is painted on the bride's features; she wants to rise and fly to her beloved, but her virginal shyness keeps her bound to her seat. Dancing, admired by all, the god approaches the bashful bride, who finally, overcome by blissful feelings, returns his tender caresses. Now Bacchus gently lifts her up, and the sweetest pas de deux begins. One imagines hearing Bacchus ask the lovely bride if she loves him, and her responding with assurances and vows. Lucius Apuleius describes a pantomime performed in Corinth in such an appealing way that it bears a striking resemblance to our great ballets of today.

A high mountain of wood was erected, representing the famous Ida sung by Homer. Shrubs and real trees covered its sides, and a clear artificial stream flowed from its summit, on the banks of which several goats grazed. A young man played Paris, dressed in a delightful Phrygian robe flowing down from his shoulders and adorned with a golden band. Now a beautiful boy appeared, wearing a short cloak around his left shoulder. Blond hair, from which two golden wings joined by a golden band shimmered, crowned his head and flowed lightly down his neck. The winged serpent staff he carried identified him as Mercury. He danced over, presented Paris with the apple, and gestured to him to indicate Jupiter's will, whereupon he withdrew nimbly and disappeared again. Then a tall girl appeared, representing the goddess Juno. She carried a scepter in her hand and wore a white diadem around her forehead. She was followed by another, who was immediately recognized as Minerva. She wore a shining helmet encircled with an olive branch, carried a shield, and wielded a lance, like the goddess when she appears in battle. A third followed these two. An indescribable grace pervaded her entire being, and the color of love blossomed on her face. It was Venus, but the virginal Venus, as she rose from the sea. Her enchanting beauty was further enhanced by a robe that seemed to be played with by the zephyrs. Her cloak was white, to indicate that she came from heaven, and her veil was green, because she sprang from the sea. Each of these three girls had her own retinue. With Juno came Castor and Pollux, represented by two actors wearing round helmets adorned with sparkling stars. To the lovely sound of flutes, Juno walked with calm majesty and promised the shepherd, with a casual, appropriate gesture, dominion over all of Asia, provided he awarded her the prize for beauty. Minerva, adorned with weapons, was accompanied by her usual companions in battle, terror and fear, dancing with drawn swords. A piper walking behind them played a warlike march, alternately encouraging or moderating their lively dance, sometimes with high, resounding notes, sometimes with subdued, solemn tones. The goddess, with her restless head, threatening gaze, and quick, stooped gait, made it clear to Paris through lively gestures that if he let her win the victory of beauty, she would make him famous through bravery and hard-won war trophies. Venus was surrounded by a whole retinue of cheerful cupids. With a sweet smile and her characteristic charm, she stood in the midst of them, to the general delight of the audience. One might have taken all the round, delicate boys for true gods of love, fluttering down from heaven or from M, so well did they fit their role with their little fi arrows and their cute physiques. They carried flaming torches before the goddess, as if she were going to a wedding feast. The lovely Graces in virginal beauty and the charming Hours also surrounded the goddess. They playfully threw bouquets and flowers at her and floated along in an elaborate dance, thus paying homage to the goddess of beauty with the first fruits of spring. Now the multi-holed flutes whispered sweet Lydian melodies. Every heart swelled with delight, for now, more lovely than all music, Venus herself began to move. Slowly her foot rose, her body gracefully bent to one side with her head gently tilted, every charming gesture in harmony with the soft sound of the flutes. Soon a smile of grace and gentleness appeared on her forehead, soon a threatening seriousness; at times she seemed to dance with her eyes alone. When she stepped before the judge, the movement of her arms seemed to promise him that if he gave her preference over the other goddesses, she would bring him a wife who would be unmatched in beauty on earth and would be entirely like her. Immediately, the Phrygian youth joyfully handed her the golden apple as a sign of victory. Now that Paris had pronounced his verdict, Juno and Minerva left the stage dissatisfied and angry. Each expressed her displeasure at being spurned in her own peculiar way through gestures; Venus, however, showed her joy at the victory she had won by performing a cheerful final dance with her entire retinue.

The art of dance among the Romans. In Rome, dance was not held in as high esteem as in Greece; there were influential voices raised against it, but they could not prevent it from soon acquiring as much importance in the eyes of the masses as all those arts that had come to the Romans from the Greeks. Even in the earliest times, when poetry developed from the original festive celebrations, in which dance, play, and song were still inseparably intertwined, dance was an indispensable requirement in Rome for religious performances and ceremonial processions, and it is noteworthy that in the oldest religious customs, dance and, to a lesser extent, play were far more prominent than song. The ancient profession of dancers, who were divided into serious and humorous dancers, played the most prominent role in all festive processions and folk festivals. Similarly, the guild of the twelve “jumpers” (salii), who performed the dance of arms in honor of Mars in March, was the oldest and most sacred of all priestly associations. At that time, dance was still considered an honorable occupation, while acting was seen as a subordinate but necessary activity. Poetry, on the other hand, appeared to be more of a random and, in a sense, indifferent activity, whether it was created for its own sake or served to accompany the dancer's leaps.

Although dance was used in Rome in religious performances, ceremonial processions, and later even to entertain guests at banquets, it was never considered, as in Greece, a necessary part of a good education. Even at a time when the taste for "dancing and theatrical entertainment was becoming increasingly widespread among the Romans, and Greek dances and musical performances were a regular feature of elegant banquets, people continued to oppose them in writing and in speech on all occasions. In one of his speeches, Scipio Aemilianus describes with lively indignation a dance school in which more than five hundred boys and girls, the dregs of society and children of men in office and dignity, were taught by a ballet master to perform less than respectable castanet dances, to sing appropriate songs, and to play the disreputable Greek stringed instruments. But despite the aversion that almost all famous writers and statesmen displayed towards dance, it nevertheless rose more and more in the esteem of the nobility, for it was not only professional dancers who performed their arts at banquets and on request, but also high-ranking ladies and even consuls, who are said to have amused themselves with dance performances in small circles. After the introduction of the so-called “Greek games,” in which dance and music seem to have been the main attractions for the Roman audience, there may have been hardly a more lucrative profession in Rome than that of the actor and the first-rate dancer. Roscius, the celebrated contemporary of Cicero, estimated his annual income at 600,000 sesterces (129,000 marks), and the dancer Dionysia estimated hers at 200,000 sesterces (42,000 marks).

The art of dance reached its highest level of perfection among the Romans in the first three centuries under the emperors. Dancers, actors, and musicians were abundant, and theatrical performances were never more frequent than during this period. According to Ammianus' account, there were three thousand foreign dancers in Rome alone, who were considered so necessary that they were allowed to remain in Rome when all foreign philosophers, orators, and public teachers were banished for fear of inflation.

According to Livy, theatrical dance, as well as scenic performances in general, was introduced to the Romans in the 378th year after the founding of Rome, and, as he says, in order to appease the gods, since a terrible plague had carried off many people and all the other games held in honor of the gods had been of no avail. Etruscan dancers and pipers were brought in to introduce the art of dance to Rome. The art of pantomime, which the Etruscans introduced to them as a religious festival, was also perfected by the Romans, as we can see from the enthusiasm with which the people embraced it and as evidenced by the judgment of ancient writers, who all agree that both tragic and comic performances were executed with admirable skill. These performances reached their highest level of development during the reign of Augustus, when the mimes Pylades and Bathyllus elevated them to a special art form.Depictions of the artistic mimetic dances so highly praised in ancient times can be found among the murals discovered in Pompeii. These are the famous dancers who gave the house delle danzatrici in Pompeii its name and who are among the finest examples of painting in the buried cities. Explanations for these wonderful figures have been sought in mythology, and some of them have been interpreted as Bacchantes; however, according to more recent research, they are dramatic dancers who, as is well known, shared the honor with the most distinguished statesmen of the Greeks and Romans, especially during the imperial period, of being immortalized for posterity in statues or paintings.

When Marie Taglioni visited Palladio's ancient theater in Vicenza in 1842 and was asked by the company of gentlemen and ladies accompanying her whether she could convey an understanding of ancient dance through her actions, she readily complied with this request and immediately knew how to harmonize with her surroundings. She gathered the dress on both sides with her hands and lifted it slightly, immediately evoking the famous ancient statue of a dancer. She did not form an obtuse angle with her legs, did not stand on her toes, did not whirl around her own axis in a bewildering manner, but remained almost always in the same spot, while her feet made evenly lovely movements and her little head tilted back and forth as if listening to the melodies of Euterpe's pipe, and the folds of her robe nestled gently and pliantly around her limbs, like woven music. Theodor Mundt could have aptly changed his famous saying, “Taglioni dances Goethe,” to “she dances Sappho, Anacreon, and Catullus.”

Finally, we should mention here a peculiar custom that the Romans shared with the Egyptians and Greeks: the use of pantomime at funerals. A principal dancer appeared wearing the mask and clothes of the deceased and pantomimed the most important actions of the deceased, even their predominant inclinations. For example, at Vespasian's funeral, the archimimus, who represented the emperor, emphasized the stinginess of the deceased's character.

Second Conversation: Dance after the Introduction of Christianity

Church dances – Decline of the art of dance – Its revival by the Italians – Modern Italian dancesHave you ever seen human nature more vividly portrayed than in a lively dance?

Is there any of the so-called fine arts that has a more vivid effect on the hearts of young people than this? Herder

Among the many customs that were transferred from paganism to the new church after the introduction of the Christian religion, pagan processions, masks, and dances were also incorporated into Christian celebrations, and they gradually assimilated into them in such a way that their origins were gradually forgotten. In a peculiar interpretation of some of the sayings of the Apostle Paul, dancing was declared permissible during worship services, introduced by Gregory Thaumaturgos, and especially after the persecutions of Christians had ceased, all festivals of joy and peace were glorified with it, while on other occasions, such as Christian weddings, it was forbidden. In the old Christian temples, as can still be seen today in some of the oldest churches in Rome, the choir was a kind of sublime theater that served for festive dances, and on which the priests performed the sacred dances on every high feast day and later even on all Sundays. The ancient bishops were called “Präsules” as leaders of the sacred dances, which, according to Scalinger, originally meant nothing more than a lead dancer who led the other Clericis by example. Theodosius reports that the first Christians in Antioch danced in the church and at the tombs of the martyrs, and all testimonies from those days agree that each festival had its own special hymns and dances. The most zealous and virtuous Christians gathered at night in front of the church doors during the vigils of high festivals, singing songs and dancing. Even the Church Fathers praised dancing in their writings. In its sublimity, it was even attributed to the angels as a solemn act, of which St. Basil says that it is their most noble occupation in heaven, whereupon he encourages his readers to imitate them in this.

Perhaps the successors of the apostles and the first bishops favored dancing because they knew that the pagans valued their religious dances so much and could hardly wean themselves from them when they converted to the new church. In addition, by a wonderful coincidence, several Christian festivals coincided with those of the pagans. For example, Christmas coincided with the Saturnalia and other Roman festivals, which were characterized by general revelry and often noisy entertainment, which may have tempted many Christians to participate. Thus, dancing was introduced into the new church without hesitation during worship services so that the young converts would not feel the loss of dancing too painfully.

However, these Christian dances did not remain evidence of religious zeal for long. Since they were most often performed at night, they gave rise to the worst excesses and vices. The fact that these must have been considerable is proven by the Church's subsequent ban on them. But the Church Fathers now used all their eloquence in vain to warn against such idolatrous revelries; the mischief continued to such an extent that it attracted the attention of church assemblies, among which a conciliar decision of 692 is important in that it shows the nature of the remnants of pagan festivities that had still survived at that time. Christians were forbidden to celebrate the Kalends (New Year), the Brumalia, the Vota, and the festival that ended on March 1 (a remnant of the Dionysia, which were held in honor of the god of wine in the spring and gave rise to Christian carnival amusements). Specifically mentioned are the public and offensive dances of women, the dances and celebrations in honor of false gods, etc. The unrestrained atmosphere filled the churches and churchyards with dancing, masquerades, and profane songs, and on several occasions dancing in churches had to be expressly prohibited. Popes Gregory III and Zacharias II, the latter in 744, issued decrees against it, and many church teachers and bishops zealously denounced dancing as shameful wickedness in their writings. People gradually remembered that the art of dance was basically too reminiscent of ancient paganism, both the temple worship of the Roman and Germanic and Celtic peoples, whose gods were transformed into those elfin beings to whom popular belief later attributed a miraculous dance addiction. In fact, the evil enemy was ultimately regarded as the actual patron saint of dance, in whose sacrilegious community witches and warlocks were thought to dance their nightly rounds. Dance is cursed, says a Breton folk song, ever since the daughter of Herodias danced before the wicked king, who had John killed to please her. “When you see dancing,” adds the pious singer, “think of the bloody head of the Baptist on the platter, and the hellish desire will not harm your soul!”

Secular dancing in the Middle Ages was just as tasteless and crude as church dancing. However, in the dances of the ancients, the sexes were completely separated, and either men danced alone and women alone, or both together, but each sex separately. The union of both sexes in dance first appeared in the Middle Ages, which replaced the religious significance of dance with another principle, love. It is this fundamental feature of newer dances that constitutes the characteristic difference between ancient and romantic dance.

It was in Italy where, after a period of decline, dance was revived towards the end of the 15th century, further developed, and subjected to certain rules. On the occasion of the wedding celebration of Duke Galeazzo Sforza of Milan to Isabella of Aragon in 1489, Bergonzo de Botta first performed a magnificent ballet combined with declamation and singing, which at that time was something new and was admired and imitated not only in Italy but also in all the other courts of Europe. The origin of modern ballet and the revival of the higher art of dance in general dates back to this adventurous composition, in which gods and heroes, historical figures such as Thamyris and Judith, Roman shadows and Lombard rivers are mixed together in the most colorful way.

With the regeneration of art and science that began in Italy in the 15th century, the art of dance entered a new stage of development. It was not disturbed in this during the 16th century, so that it began to develop to a certain degree of perfection which, had it not been hampered by the political decline of Italy, might have secured it priority over the folk dances of other nations with greater justification than the French art of dance later achieved.

The small Italian courts, with their love of splendor, promoted not only the endeavors and arts of peace, but also the development of the art of dance with great enthusiasm. It was as common to show off with ever new dances at the frequent glittering festivals as it was not to miss any opportunity to display great splendor lavishly. Famous in this regard are the family celebrations in the Medici house in Florence, where more than fifty young ladies of the most distinguished families often performed ceremonial dances. At a wedding banquet in this illustrious family, after the feast was over, dancing continued until the first hour after midnight. The mass of lights and torches was so great that the night was as bright as day. Seventy-two young ladies performed dance divertissements, twelve at a time, in different costumes, some Italian, some German, to the sound of tambourines and other music.

Dancing was also cultivated in the Vatican, and Lucrezia Borgia, the beautiful daughter of Pope Alexander VI, often delighted her father with her artistry and grace in graceful dance. Even at her wedding to Alfonso d'Este, later Duke of Ferrara, she repeatedly descended from the tribune and danced Roman and Spanish dances to the accompaniment of tambourines.

In the 16th century, Italians taught the whole of the Western world, both as theoretical writers and as practical teachers, all the nobler physical exercises and the higher social graces. Early on, they had special dance masters, of whom Caroso and Negri are also famous as writers on their art. Numerous copperplate engravings in their works show dance positions and dance groups, and even illustrate how to hold one's hat (not with the opening facing outwards), how to fold one's cloak so that it does not get in the way when dancing, and how to approach a seated lady when asking her to dance. Those dances, which were performed with very small steps and jumps and frequent use of reverences and bows, in which one boasted in front of each other, would seem strange and foreign to us today.

Violent movements were avoided as much as possible, and people danced with very small steps, about 15 cm long, which of course meant that they did not move very far. After all, one of the highest laws of decorum for courtly women was to walk as slowly as possible and with very small steps, thereby indicating that it was not business necessity but merely a lady's free whim that drove her to the plebeian act of walking.

Since these dances were perfectly compatible with all laws of dignity and decorum, it was not unusual for even ecclesiastical dignitaries to attend balls held in honor of distinguished persons. When Louis XII gave a ball in Milan, the cardinals of St. Severin and Narbonne appeared as dancers. However, the lead dancer of the largest ecclesiastical dance company was Cardinal Hercules of Mantua, who opened a ball given in 1562 to the Spanish King Philip II in Trent, at which all the high and highest clergy of the great Council of Trent, cardinals and bishops, abbots and prelates, danced with dignity and majesty.

Without going into detail here about the old Italian school and its painfully meticulous rules and dance steps, we will just mention a few names of dances that were common at the time, namely the giga, the gagliarda, and the passamezzo, the first two of a cheerful nature, the latter, however, of slow movement and so named because it uses half (mezzo) as many passi (passi) than in the Gagliarda, to which we will return in detail later. Although the two dancers Chirampinus and Chiappinus have left us formal catalogs of Sicilian, Roman, and Venetian dances, so that there is no lack of material for a complete history of Italian dance, we will content ourselves here with describing only those dances that have also gained prestige and fame abroad.

Tarantism. Early on, in the second half of the 14th century, around the same time that St. Vitus' dance was spreading in Germany, we find in Italy the widespread belief in the bite of a poisonous spider (Lycosa, wolf spider), which was said to cause a paroxysm in which the sick person was compelled to dance. Under the name of tarantism, this disease spread beyond the borders of Apulia and soon became common throughout Italy. In the 17th century, when the frenzy of St. Vitus' dance had long since died out in Germany, tarantism reached its peak in Italy. It was not only the natives of this country who were affected by this disease; foreigners of all colors and origins, Negroes, Gypsies, Spaniards, and Albanians were also seen to be afflicted by it. Only music is said to have brought relief to the sick, and a particular kind of music at that, which must have made a very deep impression on the Italians, since even today, long after the disease and the belief in it have disappeared, they have retained the tarantella as a peculiar dance music with an ever-increasing tempo. There were six different types of tarantellas, which were used depending on the manifestation of the disease. Their names are known, but unfortunately no further information about the music can be provided, as only small fragments of songs and very few tarantellas have been preserved, dating from the beginning of the 17th century or, at most, the end of the 16th century.

Von Rudolf Steiner Angegebene Literatur für Lory Maier-Smits

Aus: Lucian: «Über die Pantomimik»

Lyeinas: [...] Zuvörderst scheint es dir gänzlich unbekannt zu sein, dass die Tanzkunst nicht eine neuere Erfindung ist und nicht vor Kurzem wie etwa zur Zeit unserer Großväter oder ihrer Ahnherren angefangen hat, sondern diejenigen, die den Ursprung des Tanzes am richtigsten herleiten, werden dir sagen, dass die Tanzkunst zugleich mit der ersten Erschaffung der Welt und mit jenem uralten Eros entstanden und in die Erscheinung getreten sei. Der Reigen der Sterne und die verschlungene Bewegung der Planeten zu den Fixsternen und ihre taktmäßige Vereinigung und ordnungsvolle Harmonie sind Proben des ursprünglichen Tanzes. Durch allmähliche Fortschritte und nach und nach hinzugefügte Verbesserungen scheint sie jetzt zur höchsten Vollendung gedichen und ein Mosaik von allen Trefflichkeiten der Melodien und Musen geworden zu sein.

Zuerst fand Rhea, wie es heißt, an der Kunst ihre Freude und gebot in Phrygien den Korybanten, in Kreta den Kureten zu tanzen: Ihre Fertigkeit brachte ihr keinen geringen Nutzen, weil sie durch die Tänze, die sie um den Zeus aufführten, ihn retteten, sodass auch Zeus sich ihnen zum Dank verpflichtet bekennen würde, weil er durch ihren Tanz den Zähnen seines Vaters entgangen ist. Ihr Tanz war ein Waffentanz, sie schlugen dabei mit den Schwertern an die Schilde und führten begeisterte und kriegerische Sprünge aus. Hierauf betrieben die ausgezeichnetsten Kreter die Kunst mit Eifer und wurden die besten Tänzer, nicht allein die Leute aus dem Volk, sondern auch die Könige und die Vornehmen. Homer nennt den Meriones, in der Absicht ihn zu ehren, nicht ihn zu beschimpfen, einen Tänzer, und er war wegen seiner Tanzfertigkeit bei allen so berühmt und bekannt, dass nicht nur die Hellenen das von ihm wussten, sondern auch seine Feinde, die Troer: Denn sie sahen, denk’ ich, in der Schlacht seine Behändigkeit und Gewandtheit, die er durch das Tanzen erworben hatte. Die Verse lauten:

Meriones, bald hätte, wiewohl du ein trefflicher Tänzer

Bist, mein Speer dir das Tanzen gelegt - [Ilias, Ges. XVI, V. 617]

aber gleichwohl legte er es ihm nicht: denn weil er in der Tanzkunst geübt war, entging er den auf ihn geschleuderten Speeren leicht. Obgleich ich viele andere Herren nennen kann, die sich eben darin geübt und aus der Sache eine Kunst gemacht haben, so halte ich es für genügend, den Neoptolemus zu erwähnen, den Sohn des Achilles, der sich in der Tanzkunst sehr auszeichnete und die schönste Art hinzufügte, die von seinem Namen Pyrrhus die Benennung Pyrrhychius bekam. Sicherlich freute sich Achilles mehr, wie er das von seinem Sohne hörte, als über seine Schönheit und sonstige Kraft: denn das bis dahin nicht genommene Ilium nahm seine Tanzkunst ein und machte es dem Boden gleich.

Die Lakedämonier, die für die besten unter den Hellenen gelten, lernten von Kastor und Polydeukes die Karyatis, eine Art Tanz, die daher den Namen hat, weil sie in der lakonischen Stadt Karyä gelehrt wird: nichts tun sie ohne die Musen, bis insoweit, dass sie zur Flöte und im Taktschritt in die Schlacht ziehen; das erste Signal zum Angriff gibt bei den Lakedämoniern die Flöte. Man darf also behaupten, dass sie alle besiegten, weil Musik und Eurythmie ihnen vorangingen. Noch jetzt kann man sehen, dass ihre Jünglinge nicht weniger tanzen, als die Waffen führen lernen: denn wenn sie sich satt gerungen und einander genug Schläge beigebracht haben, so beschließt ihren Wettkampf der Tanz: In ihrer Mitte sitzt ein Flötenbläser, der sein Instrument spielt und mit seinem Fuße ihnen den Takt schlägt, während sie in Reihen einander folgend allerlei rhythmische Stellungen, bald kriegerischen, bald reigenartigen Genres, wie Dionysos und Aphrodite sie lieben, darstellen. Auch das Lied, welches sie beim Tanze singen, ist eine Aufforderung an Aphrodite und die Liebesgötter, ihnen tanzen und springen zu helfen. Das andere, welches anfängt «Munter, ihr Knaben, vorwärts den Fuß und so weiter», enthält eine Anweisung, wie man tanzen muss. Ähnlich machen es diejenigen, welche den Tanz Hormus, das heißt die Halskette, aufführen; dieser wird von Jünglingen und Mädchen zusammen getanzt, die einzeln auftreten und dabei in der Tat eine Kette darstellen. Es eröffnet ihn ein Jüngling mit kühnen, kraftvollen Artitüden, die er später einmal in der Schlacht anwenden wird; in zierlichen, züchtigen Stellungen folgt das Mädchen, ein Muster des weiblichen Tanzes, sodass diese Kette aus Männlichkeit und Sittsamkeit geflochten wird. Ebenso sind ihre Gymnopädien ein Tanzfest.

Was Homer von Ariadne und dem Tanzplatze, den ihr Dädalus herrichtete, in der Beschreibung des achilleischen Schildes erzählt, übergehe ich als dir bekannt, sowie die beiden Tänzer, die der Dichter Luftspringer nennt, welche den Reigen führen, und endlich die Stelle «Tanzende Jünglinge walzten umher», wie wenn es das Schönste wäre, was Hephästos auf dem Schilde dargestellt hätte. Dass die Phäaken, ein weichliches und in allen Genüssen lebendes Volk, am Tanz ihre Freude fanden, ist natürlich, und Homer lässt seinen Odysseus die Kunstfertigkeit und die flimmernde Bewegung der Füße an ihnen am meisten anstaunen und bewundern.

In Thessalien nahm die Beschäftigung mit der Tanzkunst einen solchen Aufschwung, dass sie ihre Befehlshaber und Vorkämpfer Vortänzer nannten, wie die Inschriften der Bildsäulen beweisen, die sie den Ausgezeichnetsten setzten. «Die Stadt wählte ihn zum Vortänzer», heißt es auf der einen; und «dem Eilation setzte das Volk die Bildsäule, weil er sich indem Kriegstanze hervorgetan hat».

Ich will davon nicht reden, dass man keine einzige alte Weihe finden kann, die des Tanzes entbehrt: weil Orpheus und Musäus, die besten Tänzer der damaligen Zeit, sie einführten, die den Tanz für das Schönste hielten, so machten sie es zum Gesetz, dass jeder mit Rhythmus und Tanz initiiert wurde. Dass es sich mit diesen Feierlichkeiten so verhält, darf man um der Uneingeweihten willen nicht näher erklären, jedermann aber hört, dass man von denen, die die Mysterien ausplaudern, gewöhnlich sagt, sie tanzen sie unter die Leute. In Delos finden sogar die Opfer nicht ohne Tanz, sondern mit demselben und mit Musik statt. Es versammelten sich Knabenchöre und tanzten zur Flöte und Zither, und Auserlesene stellten pantomimische Tänze dar. Die Lieder, die für diese Reigen geschrieben waren, nannte man Hyporchemata, und es gab eine Menge derselben für die Laute.

Und was soll ich dir von den Hellenen reden, da ja auch die Inder, wann sie des Morgens aufstehen und den Helios anbeten, nicht wie wir die Zeremonie des Gebetes erfüllt zu haben glauben, wenn sie sich die Hand küssen, sondern sie wenden sich nach Morgen und begrüßen den Helios, indem sie sich stillschweigend in Stellungen bewegen und den Reigen des Gottes nachahmen ; und dies vertritt bei den Indern die Stelle des Gebetes, der Reigen und des Opfers; deshalb suchen sie auch zweimal am Tage bei Sonnenauf- und -untergang den Gott hierdurch sich gnädig zu stimmen. Die Äthiopen führen sogar ihre Kriege mit Tanz, und kein Athiope wird den Pfeil vom Kopfe nehmen - sie benutzen ihren Kopf als Köcher und binden sich die Pfeile strahlenförmig herum - und ihn entsenden, bevor er getanzt und den Feind durch seine drohende Stellung in seinem Tanz in Schrecken gesetzt hat.

Da wir Indien und Äthiopien erwähnt haben, so verlohnt es sich wohl auch, in einigen Worten auf das benachbarte Ägypten zu kommen. Ich glaube, die alte Fabel von dem Ägypter Proteus bedeutet nichts anderes, als einen Tänzer, der so geschickt nachahmen und alle Stellungen und Verwandlungen annehmen konnte, dass er durch die Schnelle seiner Bewegungen auch die Feuchtigkeit des Wassers darstellte, das Lodern des Feuers, die Wildheit des Löwen, den Grimm des Pardels und das Säuseln des Baumes, kurzum alles, was er wollte. Und um die Sache wunderbarer zu machen, erzählt die Mythe, dass er alles das geworden sei, was er nur nachahmte. Dieselben Eigenschaften finden sich auch bei den Pantomimen der heutigen Zeit. Man kann schen, dass sie sich nach Umständen mit großer Schnelligkeit verwandeln und den Proteus selbst nachahmen. Ebenso muss man von der Empusa vermuten, dass eine Person, die sich in unzählige Gestalten verwandeln konnte, von der Mythe zu einem solchen Gespenste gemacht sei.

Billiger Weise dürfen wir hierbei auch den höchst feierlichen und heiligen Tanz der Römer nicht vergessen, den die Salier - so heißt dieses Priesteramt - Männer aus den edelsten Geschlechtern zu Ehren des kriegerischen Gottes, des Arcs, aufführen. [...]

Dass die Feste zu Ehren des Dionysos und Bacchus lauter Tanz waren, erwartest du wohl nicht noch besonders von mir zu hören. Die drei ursprünglichen Arten des Tanzes, den Kordax, die Sikinnis, und den Emmeleia, erfanden die Satyrn,die Diener des Dionysos, und bezeichneten sie mit ihren eigenen Namen; und durch die Anwendung dieser Kunst unterwarf Dionysos die Tyrrhener, Inder und Lydier und tanzte mit seinen schwärmenden Scharen so kriegerische Völker in Grund und Boden.

Aus diesen Gründen gib acht, mein wunderlicher Freund, ob es nicht ruchlos sei, eine so heilige und geheimnisvolle Kunst, die von so vielen Göttern gepflegt und zu ihrer Ehre angewandt wird, die eine so große Ergötzung und Belustigung gewährt, in Anklagezustand zu versetzen. Da ich weiß, dass du ein besonderer Liebhaber des Homer und Hesiod bist, um wieder auf die Dichter zurückzukommen, so nimmt es mich vorzüglich wunder, wie du ihnen zu widersprechen wagst, die vor allem den Tanz preisen. Wenn Homer das Lieblichste und Schönste aufzählt, Schlaf, Liebe, Gesang und Tanz, so nennt er diesen allein untadelig, dem Gesang bezeugt er gewiss Lieblichkeit, und beides, lieblicher Gesang und untadeliger Tanz, bringt die Pantomimik hervor, die du jetzt zu schmähen gedenkst. In einer anderen Partie des Gedichtes sagt er:

Diesem verleiht ein Gott die Gaben zu kriegerischen Werken,

Einem andern den Tanz und die reizende Kunst des Gesanges!

Reizend in der Tat ist der Gesang mit Tanz und schönste Gabe der Götter. Wie es scheint, hat Homer alle Dinge unter die zwei Rubriken Krieg und Frieden gebracht und den Tanz allein als das Schönste dem Kriege gegenübergestellt. Hesiod, der seine Kunde nicht von einem andern hat, sondern die Musen frühmorgens mit eigenen Augen tanzen sah, weiß im Anfange seines Gedichtes kein höheres Lob von ihnen zu erzählen, als

dass sie den Rand des kastalischen Quells und des mächtigen Vaters

Kronions hohen Altar mit zarten Füßen umtanzen.

Du, mein edler Freund, scheinst mit deiner Verhöhnung des Tanzes beinahe gegen die Götter zu kämpfen. Sokrates aber, der weiseste Mann, falls man dem pythischen Gotte glauben soll, der ihn dafür erklärte, lobte die Tanzkunst nicht allein, sondern wollte sie sogar erlernen, weil er auf Rhythmus der Musik und auf die Wohlgestalt und Gefälligkeit der Bewegungen sehr viel gab, und schämte sich als alter Mann nicht, die Tanzkunst für eins der wesentlichsten Bildungsmittel zu halten. Und dass er es mit der Tanzkunst so ernst nahm, ist nicht zu verwundern, da er kein Bedenken trug, Unwesentliches zu lernen; er ging sogar in die Schule der Flötenspielerinnen und verschmähte es nicht, von Aspasia, die doch nur eine Hetäre war, etwas Kluges zu hören. Gleichwohl sah er die Kunst nur in ihrem Anfange, als sie noch nicht zu einer so hohen Schönheit ausgebildet war: würde er jetzt diejenigen sehen, die sie zur größten Vollendung gebracht haben, so weiß ich gewiss, dass er alles andere aufgeben und nur dieses Schauspiel beachten und die Jünglinge nichts eher lernen lassen würde.

Wenn du die Tragödie und die Komödie so erhebst, so scheinst du vergessen zu haben, dass in beiden eine eigentümliche Art des Tanzes vorkommt, nämlich in der Tragödie die Emmeleia und in der Komödie der Kordax, wozu mitunter noch die dritte Gattung, die Sikinnis, hinzutritt. Da du nun im Anfange die Tragödie und die Komödie, die kyklischen Flötenspieler und die Zither über die Tanzkunst setzest und diese Dinge für würdevoll erklärtest, weil sie unter die Arten des öffentlichen Wettkampfes aufgenommen wären, so lass uns die

Tanzkunst mit jeder einzelnen vergleichen. Doch wollen wir, wenn es dir recht ist, die Flöte und die Zither übergehen, denn sie gehören zu den Hilfsmitteln des Tänzers. Lass uns einmal die Tragödie nach ihrer äußeren Erscheinung betrachten, ein wie hässlicher und Angst einflößender Anblick ein zu einer unförmlichen Länge herausstaffierter Mensch ist, der auf hohen Schuhen daher reitet und eine den Kopf weit überragende Maske auf hat, mit einer gewaltigen Mundöffnung, als wollte er die Zuschauer verschlingen, von den Brust- und Bauchpolstern zu geschweigen, die ihm eine falsche, erkünstelte Dicke verleihen sollen, damit die unförmliche Länge mit der hageren Gestalt nicht in einem zu argen Kontrast stehe. Wie hübsch ist es, wenn er nun von innen heraus zu schreien anfängt, sich mit hohen und tiefen Tönen abmüht, die Jamben her deklamiert und, was das Widerlichste ist, seine Unglücksfälle im Gesang vorträgt, wobei nichts weiter als die Stimme auf seine Rechnung kommt; alles andere haben die Dichter besorgt, die längst vor ihm lebten. Und so lange er eine Andromache oder Hekabe vorstellt, ist der Gesang noch erträglich, wenn er aber als Herakles auftritt und sich selbst vergessend ohne Scham vor dem Löwenfell und der Keule, die er trägt, ein Solo singt, so würde jeder Vernünftige doch das einen argen Solözismus nennen.

[...] Dass die Erscheinung des Pantomimen ordentlich und gefällig für das Auge ist, darf man nicht sagen: wer nicht blind ist, kann das sehen. Er hat die schönste und dem Inhalt des Stückes angepasste Maske, nicht eine mit weit aufgesperrtem Munde, sondern eine geschlossene: denn es sind viele, die für ihn den Mund öffnen. In alten Zeiten tanzten und sangen dieselben; als man aber bemerkte, dass das durch die Bewegung verursachte Keuchen den Gesang störe, so schien es besser, andere das Gebärdenspiel des Pantomimen durch Gesang begleiten zu lassen. Die Sujets sind beiden gemeinsam, und die des Pantomimen unterscheiden sich von denen der Tragödie gar nicht, sind nur mannigfaltiger, lehrreicher und abwechselnder. Ist der Tanz nicht unter die Zahl der Kampfspiele aufgenommen, so kommt das meiner Meinung nach daher, weil die Sache den Kampfrichtern als zu schwierig und würdevoll vorkam, als dass man sie zu einem Gegenstande der öffentlichen Prüfung hätte machen sollen; nur kurz sei bemerkt, dass die ausgezeichnetste Stadt chalkidischer Abkunft in Italien den Tanz als Schmuck zu ihren Wettkämpfen hinzugefügt hat.

[...] Gegenwärtig ist es für mich die Hauptsache, die Tanzkunst, wie sie jetzt ist, zu preisen, und zu zeigen, wie viel Ergötzendes und Nützliches sie enthält und zu welcher Bezüglichkeit sie vor nicht gar langer Zeit, erst unter der Regierung Augusts, sich erhoben hat. Jene ersten Anfänge waren nur sozusagen die Wurzeln und die Grundlagen der Tanzkunst; ihre Blüte und gereifte Frucht, die nun zur höchsten Ausbildung gediehen ist, behandelt meine jetzige Rede mit Übergehung der Thermaystris, des Kranichtanzes usw., mit denen die heutige Pantomimik nichts mehr zu schaffen hat. Aus eben diesem Grunde und nicht aus Unwissenheit sage ich auch nichts von jener phrygischen Art des Tanzes mit ihrer ausgelassenen Trunkenheit bei Gelagen, wo oftmals Bauerntölpel in ermüdenden Sprüngen tanzen, die noch heute auf dem Lande üblich ist. Auch Plato in seinen Gesetzen lobte manche Arten des Tanzes wegen des Vergnügens und Nutzens, den sie gewähren, andere verwirft er entschieden, jene schätzt und bewundert er in hohem Grade, die unanständigen verbannt er.