The Origin and Development of Eurythmy

1920–1922

GA 277c

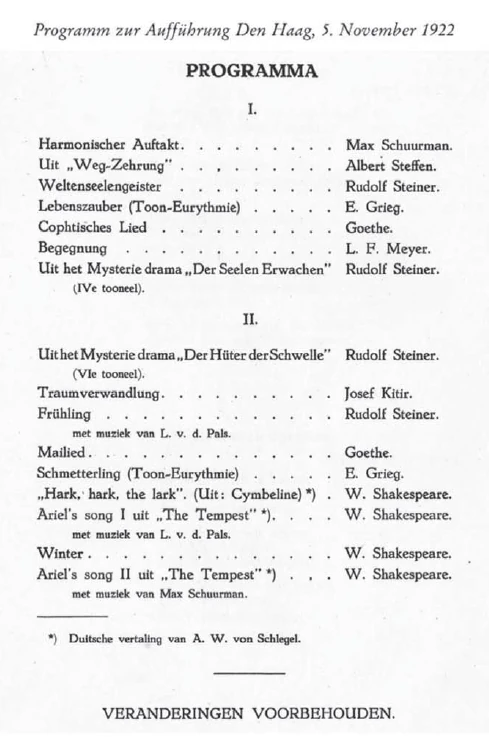

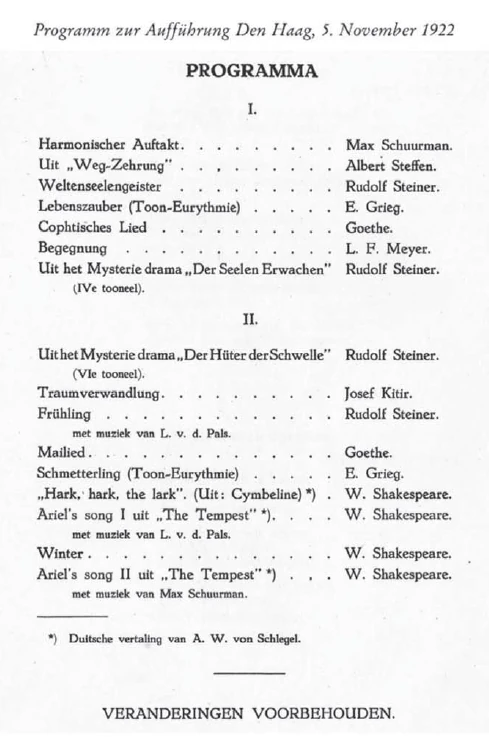

5 November 1922, The Hague

Translated by Steiner Online Library

Eurythmy Performance

Dear attendees!

Even before last Thursday's performance, I took the liberty of saying a few words about the nature of eurythmy and its goals. Allow me to briefly repeat some of what I said then and add a few other things. I will only repeat excerpts of what I said on Thursday for those members of the audience who were not here last Thursday.

You will see, dear audience, in our eurythmic experiments on stage, individual people or groups of people in motion. So, at first, what is expressed in this way can be addressed as an artistic gesture, something that perhaps reminds one of the art of mime or pantomime, or even of dance. However, eurythmy does not aspire to be any of these things, and it should not be confused with these related arts, against which we certainly have no criticism. It seeks to draw on artistic sources that are still unfamiliar today and need to be explored, and it also seeks to make use of an artistic language of form that is still unfamiliar today and needs to be explored.

What is expressed through gestural movements – especially those of the most expressive human organs, the arms and hands, but also the whole person and groups of people – is a truly visible language. What we otherwise have as mimicry, pantomime, or dance could be said to relate to this eurythmic art of movement in the same way that the inarticulate babbling of a child relates to trained spoken language or trained singing. For in fact, the movements that are performed here as eurythmic movements are carefully extracted from the human organism.

When a person is a child, it is natural for the world to extract spoken language and the ability to sing from their organism. Eurythmy is intended to be a moving, visible language and a visible song. It is this in the sense that careful study in sensory-supersensory observation has first determined which movements the human being would like to perform from his whole being, but which he restrains when he expresses himself through spoken language or song. It is the case that what can initially be expressed in the human being, as long as they do not speak, in the child, as an inner emotion of will, as emotional content, is expressed in an inarticulate, chaotic way. Then the human organization intervenes in what would otherwise, when the human being moves in its verbal or vocal communication, become a gesture – this is transformed into thoughts.

A complete science of the human being can trace precisely how what goes on within our brain organism to carry the thought and, in a sense, submerge it in the stream of air conducted through the larynx and its neighboring organs, so that speech and song come to expression — one can study precisely how this emerges from the whole human being. Yes, in a sense, the human being comes to rest in thought; there, the inner organic calm of thought overcomes the flowing stream of air that passes through the larynx and its neighboring organs.

The same thing that is brought to rest here by the brain organism can in turn be taken back to its animated gesture, become facial expression, if one — instead of the brain organism, which can only be studied in a very difficult way — if one instead brings the impulse of the will, the human impulse of movement, into the same lawful activity as nature itself does in speaking or singing, which sets the brain mechanism [and] in its continuation, the speech organs, just as the brain can otherwise allow its revelations, which have become a resting image, to flow into the stream of speech: for every sound, for every word, for every sentence structure, a movement of the whole human being. And because one allows the same thing to happen in the motor system as otherwise happens in the brain system, through a movement of the whole human being, that which now reveals the inner life of the human soul, not from thought but preferably from the will, can be placed before the eye, just as language or singing brings to life before the ear that which the soul experiences.

So one could say: the human being has, in a sense, two poles, the pole of thought and the pole of will. Ordinary spoken language and ordinary singing bring into activity the pole of thought in the human being, which is led into the air stream. Eurythmy activates the movement or will pole of the human being. So that the whole human being becomes, as it were, a kind of larynx on the stage before us, only that now the movements, emerging from the will – because they have not reached the calmness of thought and thus pictoriality, but only proceed as movements – represent a visible language, a visible song.

Therefore, anyone who believes that the individual movements of eurythmy can be directly related to what the soul is experiencing at that moment is completely mistaken. Just as musical painting is not something truly musical, but just as in music everything must flow out when something is composed, in harmony, in melodies, so too must everything that sounds poetic or musical alongside eurythmy flow into the forms of movement in which one emerges from the other – in a sense also as visible melody, harmony.

One should therefore not say that eurythmy can only be understood when everything can be related to poetry or music. That is not the case. Art must have an immediate effect. It must affect the feelings. And so here too it depends on the roundness or angularity of the form, on the emergence of one form from another, on what is revealed in the movements in the immediate artistic enjoyment. Nothing speculative, nothing intellectual should actually enter into eurythmy.

So we are dealing with something that is drawn out of the whole inner necessity of the human organism, like language, like singing. And just as you will hear in the performance in a moment, just as one can sing to a musical instrument, so one can sing to a eurythmic art of movement.

And one can declaim and recite a poem, as you will also see afterwards. What is declaimed and recited through poetry is simultaneously presented to the eye in the visible language of eurythmy from the stage. This brings out the depths of poetic art that cannot be brought out by spoken language, which is always dependent on thought. Great poets always have something musical or pictorial behind the words of their poetry. Schiller had something vaguely melodious in his soul, especially in his most significant poems. He did not yet have the words for the poem – he had something vaguely melodious. It was on this vaguely melodious basis that he first arranged the pure prose content, so to speak. It was only because it had something musical in the background that it became poetry. Other poets have something pictorial. They then use this pictorial imagination to shape what language makes possible in terms of sound formations and sound formulations.

Thus, our eurythmy must also be declaimed and recited differently than those who only emphasize the prose content of a poem believe. Apart from the art of eurythmy, there would be no artistic declamation and recitation, which can only arise when the musical, rhythmic, metrical, melodious, but also the pictorial and imaginative aspects of sound formation are artistically expressed in declamation and recitation parallel to eurythmy. In this way, the inner motives that would otherwise remain hidden can be brought out from both the musical and the poetic.

You will also see in the musical aspect that dancing here is not done in the usual way, but that the inner musical structure, intervals, and so on are actually worked out, and then the entire structures of a piece of music are expressed in forms, in spatial forms, through movements that are by no means merely dance-like. Dance also relates to what is being striven for here in the same way that babbling relates to perfect speech or perfect singing. With this, ladies and gentlemen, I have perhaps shown you the essence of eurythmy from a different angle than last time.

This essence of eurythmy now allows us to present the particularly lyrical and epic, which actually live in the soul of the artist, before the eye through the characterized art of movement. For the dramatic, however, it becomes apparent that where drama transitions from the representation of purely external, naturalistic events — in the broadest sense, of course — to the experience of something supersensible through the human soul, that higher sublimation made possible by eurythmy is particularly appropriate. We already made an attempt at this during the last performance here, where a fragment from Goethe's “Faust” — from the second part of Goethe's Faust, the Sorge scene — we attempted to illustrate how, on the one hand, in the figure of Faust, who stands naturalistically with both feet, I might say, on the ground, there is something naturalistic that can be portrayed in ordinary mimic art, but how the figures that can only be conceived spiritually — Sorge, distress, want, guilt—how these are declaimed from outside the stage and what they have to represent on stage is represented through the visible language of eurythmy.

Today, we will take the liberty of illustrating this with two short scenes from my “Mystery Dramas.” Before the intermission, in the first part of the program, you will see a scene from my Mystery Drama “The Awakening of the Soul.” If the [entire] drama were being performed—not just a fragment of it—I would, of course, say nothing about it. But since only a fragment is being performed, allow me to say a few words about it.

The point is that in this “mystery drama” there appears a person, Johannes Thomasius, who undergoes an inner spiritual development that leads him higher and higher into the spiritual world through various stages of inner spiritual experience, who thus leads such a spiritual life. Then, dear audience, in the course of this inner development, he comes to attain true self-knowledge. This true self-knowledge gives him a pictorial view of his own being. His double appears before him. I do not mean anything symbolic or allegorical by this. Both abstract symbolism and straw allegory are inartistic. What is at stake here is not symbolism or allegory, but a real soul experience that can occur before the soul if it only creates the inner possibilities for it to do so, [if it] appears before the soul like the outer sensory world. This is how Johannes Thomasius experiences his own being, his present being, as his doppelganger.

But then he also experiences, by realizing at that moment all the experiences he has had through his friend Strader, through his friend Capesius, through his teacher Benediktus, through his teaching friend Maria – everything he has gone through in the course of his life appears once again before his soul in this particular way, as will be depicted here on stage. But precisely because this is rumbling and roaring inside his soul, he experiences his doppelganger, and through this he also experiences his own youth as an objective figure. The spirit of Johannes Thomasius' youth appears before him, I would say like a second doppelganger. Both are figures from the spiritual realm that a person can experience when they surrender their soul to it.

But in order for a person to experience something, they must be sufficiently prepared for it. That is why it is said that they must now cross the threshold, must stand before the guardian of the threshold. The guardian appears in the form of a distant figure. He shows how one must become strong and powerful within oneself in order to cross the threshold and experience something in reality like this doppelganger, like this spirit of Johannes' youth. And yet another figure appears. This is the figure I call Ahriman. Everything that holds people down, everything that is intellectually materialistic, that makes them philistine, that condemns them to thoughts instead of a fully human grasp of reality, this figure appears to Thomasius as a supersensible experience. Finally, Benedictus and Mary appear, whom he met earlier and who now reappear to him, as it were, in a mirror image in the spiritual world.

All of these are inner experiences that humans go through, not naturalistic stage experiences, although they are not allegories or symbols. But precisely when one wants to portray something like this, and when, as in these dramas, the subject matter is already conceived in eurythmic terms, then eurythmy is particularly well suited to expressing such things. You will therefore see Johannes Thomasius appearing in a naturalistic, mimetic manner. The other characters are figures with whom human beings become acquainted in the spiritual world. They are therefore best spoken from outside, declaimed from outside, and presented artistically on stage in stylized eurythmy.Similarly, after the intermission, in the second part, a scene is presented in which Johannes Thomasius is shown. He does not appear himself, but rather the representative of his thoughts appears in a figure who, in a sense, leads him into false theosophy in a mystical-enthusiastic way, causing him to want to transcend himself and lose his footing. The Luciferic figures will appear, as will their counterparts, the Ahrimanic figures, who lead people down into the coarse material world. Human beings are in a state of equilibrium between that which leads them into mystical enthusiasm and that which leads them down into the coarse material world, below the mystical.

With this, ladies and gentlemen, I have taken the liberty of drawing your attention to the artistic nature of our eurythmy. I would just like to mention briefly that this eurythmy has two other sides to it. Since all the movements performed in eurythmy are drawn from healthy human nature, it is also possible to develop a therapeutic eurythmy from this artistic eurythmy, a eurythmy that has hygienic-therapeutic goals. The forms are not the same as those seen here on stage; here, the focus is on the artistic. These movements are transformed, metamorphosed. But then they can have a hygienic or even therapeutic effect when performed by weak and sick people themselves. That is why this therapeutic eurythmy has already been introduced in our therapeutic-clinical institutes in Arlesheim in Switzerland and in Stuttgart as a branch of healing, of therapy.

A third element of our eurythmy is the pedagogical-didactic aspect. At the Waldorf School in Stuttgart, founded by Emil Molt and directed by me, we have a pedagogy based on spiritual science. At this Waldorf School, eurythmy has been introduced for all children from the lowest to the highest grades, in addition to physical education. And the years in which the Waldorf school has existed have already shown sufficiently how, just as the younger child finds its way into spoken language and singing out of an inner sense of well-being and the natural revelation of human nature, so the older child finds its way into this language of movement, this visible language. In language teaching, we even find that this visible language in turn has an effect on the handling and articulation of spoken language. But it is particularly important to note that we are not dealing here with one-sided gymnastics that only emphasises the physical, but with spiritual and mental gymnastics. The body is not neglected, but the whole person is educated—which is particularly important to us—to develop initiative of will. In educating initiative of will, it is certain that, if the pedagogical and didactic value of eurythmy is fully understood, eurythmy will be able to achieve something significant.

So I may conclude today by saying that Goethe once said: Those to whom nature reveals its obvious secrets feel a deep longing for its most worthy interpreter, art. And, ladies and gentlemen, an ancient Greek figure, Oedipus, is presented with a riddle, and the solution to the riddle is: man. In a certain sense, the solution to the artistic riddle must always be “man.” The revealed secrets of the world are also revealed to our artistic gaze. If we want to recreate them artistically, we can best do so by using the most perfect instrument, man himself.

And eurythmy makes use of this instrument, the human being. It thus becomes a moving sculpture, and in a sense answers the artistic riddle of the world by saying: And the riddle is the human being. It presents the moving human being, the human being who speaks through his movements, who reveals his soul, to the artistically viewing eye. In this way, it can cherish the hope that, as a well-founded art, it will be able to stand alongside other well-founded arts more and more, if it is now brought from its beginnings to those possibilities that certainly lie within it.

Ansprache zur Eurythmie

Meine sehr verehrten Anwesenden!

Schon vor der vorigen Vorstellung am letzten Donnerstag erlaubte ich mir, einiges über das Wesen der Eurythmie und ihre Ziele vorauszuschicken. Gestatten Sie, dass ich heute einiges von dem damals Gesprochenen kurz wiederhole, dann einiges andere hinzufüge. Ich wiederhole nur gewissermaßen im Auszuge, was ich am Donnerstag gesagt habe, für diejenigen der verehrten Zuschauer, welche am letzten Donnerstag nicht hier anwesend waren.

Sie werden sehen, meine sehr verehrten Anwesenden, in unseren eurythmischen Versuchen auf der Bühne den bewegten einzelnen Menschen oder bewegte Menschengruppen. Man kann also zunächst dasjenige, was in dieser Weise zum Ausdruck kommt, ansprechen als künstlerische Geste, etwas, was einen vielleicht erinnert an die mimische, pantomimische Kunst oder auch an Tanzartiges. Das alles will aber Eurythmie nicht sein, und man sollte sie nicht mit diesen Nachbarkünsten - gegen die gewiss hier nichts kritisch eingewendet werden soll - verwechseln. Sie will arbeiten aus heute noch ungewohnten, neu zu erschließenden künstlerischen Quellen, und sie will sich ebenso einer heute noch ungewohnten, neu zu erschließenden künstlerischen Formensprache bedienen.

Dasjenige, was an gestenartigen Bewegungen - insbesondere für die ausdrucksvollsten Organe des Menschen, durch die Arme und Hände, aber auch durch den ganzen Menschen, durch Menschengruppen - zur Darstellung kommt, das ist eine wirklich sichtbare Sprache. Von demjenigen, was man sonst wohl hat als Mimisches, Pantomimisches oder Tanzartiges, von dem könnte man sagen, dass es sich zu dieser eurythmischen Bewegungskunst verhält wie das unartikulierte Lallen des Kindes etwa sich zu der ausgebildeten Lautsprache oder dem ausgebildeten Gesang verhält. Denn in der Tat sind die Bewegungen, welche hier als eurythmische ausgeführt werden, sorgfältig aus der menschlichen Organisation herausgeholt.

Wenn der Mensch in seinem Kindesalter ist, dann bringt es die Welt mit sich, dass aus seiner Organisation herausgeholt werde die Lautsprache und auch die Möglichkeit des Singens. Eine bewegte sichtbare Sprache und ein sichtbarer Gesang soll die Eurythmie sein. Sie ist das in der Weise, dass durch ein sorgfältiges Studium in sinnlich-übersinnlichem Schauen zunächst festgestellt worden ist, welche Bewegungen der Mensch aus seinem ganzen Wesen heraus ausführen möchte, aber sie zurückhält, wenn er sich äußert durch die Lautsprache oder durch den Gesang. Da ist es ja so, dass dasjenige, was zunächst sich äußern kann bei dem Menschenwesen, solange es nicht spricht, bei dem Kinde, als innere Willensemotion, als Gefühlsinhalt, dass sich das in unartikulierter, in chaotischer Weise äußert. Dann greift die menschliche Organisation ein in dasjenige, was sonst, wenn der Mensch sich bewegen würde bei seiner sprachlichen oder gesanglichen Mitteilung, was sonst Geste wird - das verwandelt sich in Gedanken.

Eine vollständige Wissenschaft vom Menschen kann nämlich genau verfolgen, wie dasjenige, was innerhalb unseres Gehirnorganismus vor sich geht, um den Gedanken zu tragen und ihn gewissermaßen unterzutauchen in den durch den Kehlkopf und seine Nachbarorgane geleiteten Luftstrom, sodass Sprache und Gesang zum Ausdrucke kommen — man kann das genau studieren, wie das aus dem ganzen Menschen hervorgeht. Ja, gewissermaßen kommt im Gedanken der Mensch zur Ruhe; da überwindet die innere organische Gedankenruhe den dahinfließenden Luftstrom, der durch den Kehlkopf und seine Nachbarorgane geht.

Dasselbe, was hier durch den Gehirnorganismus zur Ruhe gebracht wird, kann wiederum zurückgenommen werden zu seiner bewegten Geste, Mimik werden, wenn man - statt den Gehirnorganismus, der in sehr schwieriger Art nur studiert werden kann -, wenn man stattdessen den Willensimpuls, den menschlichen Bewegungsimpuls in ebensolche gesetzmäßige Tätigkeit bringt, wie die Natur selbst im Sprechen oder Singen den Gehirnmechanismus [und] in seiner Fortsetzung die Sprachorgane in Bewegung bringt, wie sonst das Gehirn seine zum ruhenden Bilde gewordenen Offenbarungen in den Sprachstrom hineinfließen lassen kann: für jeden Laut, für jedes Wort, für jede Satzgestaltung eine Bewegung des ganzen Menschen. Und weil man also dasselbe im Bewegungsapparat vor sich gehen lässt wie sonst im Gehirnapparat, durch eine Bewegung des ganzen Menschen, kann dasjenige, was nun nicht aus dem Gedanken, sondern vorzugsweise aus dem Willen heraus das seelische Innenleben des Menschen offenbart, das kann vor das Auge hingestellt werden, wie durch die Sprache oder den Gesang vor dem Ohre lebendig gemacht wird dasjenige, was die Seele erlebt.

So könnte man sagen: Der Mensch hat gewissermaßen zwei Pole, den Gedankenpol und den Willenspol. Die gewöhnliche Lautsprache und der gewöhnliche Gesang, sie bringen in Täugkeit den Gedankenpol des Menschen, der hineingeleitet wird in den Luftstrom. Die Eurythmie bringt in Tätigkeit den Bewegungs- oder Willenspol des Menschen. Sodass der ganze Mensch gewissermaßen auf der Bühne vor uns zu einer Art Kehlkopf wird, nur dass jetzt die Bewegungen, indem sie aus dem Willen hervorgehen - weil sie ja nicht zu der Ruhe des Gedankens und damit zur Bildhaftigkeit gekommen sind, sondern als Bewegungen ablaufen nur -, eine sichtbare Sprache, einen sichtbaren Gesang darstellen.

Daher geht derjenige ganz fehl, welcher etwa sich dem Glauben hingibt, dass die einzelne Bewegung der Eurythmie unmittelbar bezogen werden kann auf dasjenige, was die Seele in dem Augenblick erlebt. Geradeso, wie die Musikmalerei nicht etwas richtig Musikalisches ist, sondern wie im Musikalischen alles ausfließen muss, wenn etwas komponiert wird, in Harmonie, in Melodien, ebenso muss alles, was neben dem Eurythmischen erklingt an Dichterischem oder Musikalischem, es muss übergehen in die Bewegungsformen, in denen eins aus dem anderen hervorgeht - gewissermaßen auch als sichtbare Melodie, Harmonie.

Man sollte daher auch nicht sagen, die Eurythmie verstehe man erst dann, wenn man alles Einzelne auf die Dichtung oder auf das Musikalische beziehen kann. So ist es nicht. Kunst muss wirken im unmittelbaren Eindrucke. Sie muss auf das Gefühl wirken. Und so kommt es auch hier an auf die Rundung oder Eckigkeit der Form, auf das Hervorgehen der einen Form aus der anderen, auf dasjenige, was sich an Bewegungen zeigt im unmittelbar künstlerischen Genießen. Nichts Spekulatives, nichts Intellektualistisches sollte eigentlich in die Eurythmie hinein.

So hat man es zu tun mit etwas, was aus der ganzen innerlichen Notwendigkeit des menschlichen Organismus hervorgeholt wird wie die Sprache, wie der Gesang. Und es kann ebenso - wie Sie gleich nachher vernehmen werden in der Aufführung —, wie man zu einem Musikalisch-Instrumentalen tonlich singen kann, so kann man dazu singen in einer eurythmischen Bewegungskunst.

Und man kann deklamieren und rezitieren eine Dichtung, wie Sie auch nachher sehen werden. Dasjenige, was durch die Dichtung deklamiert und rezitiert wird, das kommt zugleich in der sichtbaren Sprache der Eurythmie von der Bühne aus vor das Auge. Dadurch aber werden gerade diejenigen Tiefen der Dichtkunst herausgcholt, die durch die Sprache, die ja immer vom Gedanken abhängig ist, die durch die Lautsprache nicht herausgeholt werden können. Große Dichter haben immer etwas Musikalisches oder Bildhaftes hinter den Worten ihrer Dichtung. Schiller hatte gerade bei den bedeutendsten seiner Dichtungen etwas unbestimmt Melodiöses in seiner Seele. Da hatte er noch gar nicht die Worte für das Gedicht - er hatte etwas unbestimmt Melodiöses. Auf diesem unbestimmt Melodiösen reihte er gewissermaßen erst den reinen Prosainhalt auf. Dadurch wurde dieser erst Dichtung, dass er etwas Musikalisches im Hintergrunde hatte. Andere Dichter haben etwas Bildhaftes. Nach diesem Bildhaft-Imaginativen gestalten sie dann dasjenige, was ihnen die Sprache an Lautgestaltungen, an Lautformulierungen möglich macht.

So muss auch zu unserer Eurythmie anders deklamiert und rezitiert werden, als diejenigen glauben, die etwa nur den Prosagehalt einer Dichtung pointieren. Das würde neben der eurythmischen Kunst keine künstlerische Deklamation und Rezitation geben, die dann erst entstehen kann, wenn das Musikalische, Rhythmische, Taktmäßige, Melodiöse, aber auch das in der Lautgestaltung Bildliche, Imaginative im Deklamieren, im Rezitieren parallel der Eurythmie künstlerisch zum Ausdruck kommen. So können gerade auf diese Weise sowohl aus dem Musikalischen wie auch aus dem Dichterischen die inneren Motive herausgeholt werden, die sonst nicht zur Offenbarung kommen.

Sie werden auch beim Musikalischen sehen, dass hier nicht in der gewöhnlichen Weise getanzt wird, sondern dass tatsächlich das innere musikalische Gefüge, Intervalle und so weiter herausgearbeitet werden und dann ganze Strukturen eines Musikstückes in Formen, in Raumesformen durch Bewegungen zum Ausdrucke kommen, die durchaus nicht bloß etwas Tanzmäßiges sind. Auch der Tanz verhält sich zu dem, was hier angestrebt wird, wie das Lallen zu der vollendeten Lautsprache oder dem vollendeten Gesang. Damit, meine sehr verehrten Anwesenden, habe ich mit ein paar Worten vielleicht von einer anderen Seite als das letzte Mal dieses Wesen der Eurythmie gezeigt.

Dieses Wesen der Eurythmie gestattet nun, dass man ganz besonders Lyrisches und Episches, die ja eigentlich in der Seele des Künstlers leben, vor das Auge durch die charakterisierte Bewegungskunst hinstellt. Für das Dramatische, meine sehr verehrten Anwesenden, zeigt sich aber, dass da, wo das Drama übergeht von der Darstellung des rein äußerlich naturalistischen Geschehens - im weitesten Umfange natürlich - zu dem Erleben von etwas Übersinnlichem durch die Menschenseele, dass da jene höhere Sulisierung, die durch die Eurythmie möglich ist, gerade besonders am Platze ist. Wir haben schon bei der letzten Vorstellung hier einen Versuch gemacht, wo durch ein Fragment durch Goethes «Faust» - aus dem zweiten Teil von Goethes «Faust», der Sorge-Szene - anschaulich gemacht wurde, wie auf der einen Seite in der Faustfigur, die naturalistisch mit den beiden Füßen, möchte ich sagen, auf dem Erdboden steht, wie da etwas Naturalistisches da ist, was in gewöhnlicher mimischer Kunst dargestellt werden kann, wie aber die Gestalten, die nur geistig gedacht werden können - Sorge, Not, Mangel, Schuld -, wie diese deklamiert werden von außerhalb der Bühne und dasjenige, was sie auf der Bühne darzustellen haben, durch die sichtbare Sprache der Eurythmie dargestellt wird.

Heute werden wir uns erlauben, durch zwei kleine Szenen aus meinen «Mysteriendramen» dasselbe anschaulich zu machen. Sie werden vor der Pause im ersten Teil des Programms sehen eine Scene aus meinem Mysteriendrama «Der Seelen Erwachen». Ich würde, wenn das [ganze] Drama - nicht bloßes Fragment des Dramas - gebracht würde, nichts darüber sagen selbstverständlich. Aber da eben ein Fragment gebracht wird, so erlauben Sie mir, ein paar Worte über dieses zu sagen.

Es handelt sich darum, dass in diesem «Mysteriendrama» auftritt ein Mensch, Johannes Thomasius, der eine innere seelische Entwicklung durchmacht, die ihn über verschiedene Stufen inneren geistigen Erlebens immer höher und höher in die geistige Welt hineinführt, der also ein solches Seelenleben führt. Dann, meine sehr verehrten Anwesenden, gelangt er im Laufe dieser inneren Entwicklung dazu, wirkliche Selbsterkenntnis zu erlangen. Diese wirkliche Selbsterkenntnis gibt ihm bildhaft die Anschauung seines eigenen Wesens. Sein Doppelgänger tritt vor ihm hin. Ich meine damit nichts Symbolisches oder Allegorisches. Sowohl die abstrakte Symbolik wie die stroherne Allegorie sind unkünstlerisch. Dasjenige, um was es sich handelt, ist nicht symbolisch, nicht Allegorie, sondern ist wirkliches seelenhaftes Erlebnis, das so auftreten kann vor der Seele, wenn diese sich nur die inneren Möglichkeiten schafft, [wenn diese] wie die äußere Sinneswelt vor der Seele auftritt. So erlebt Johannes Thomasius sein eigenes Wesen, sein gegenwärtiges Wesen als seinen Doppelgänger.

Dann aber erlebt er außerdem noch, indem er sich klar macht in diesem Momente, was er alles an Erlebnissen gehabt hat durch seinen Freund Strader, durch seinen Freund Capesius, durch seinen Lehrer Benediktus, durch seine lehrende Freundin Maria - alles, was er dadurch im Laufe des Lebens durchgemacht hat, das tritt noch einmal vor seine Seele in dieser bestimmten Weise, wie das auf der Bühne hier zur Darstellung kommen wird. Aber gerade dadurch, dass dies im Inneren des seelischen Wesens rumort und kraftet, gerade dadurch erlebt er seinen Doppelgänger, dadurch erlebt er aber auch wie eine objektive Gestalt seine eigene Jugend. Der Geist von Johannes Thomasius’ Jugend tritt, ich möchte sagen wie ein zweiter Doppelgänger vor ihn hin. Beides also Gestalten aus dem geistigen Gebiete, das der Mensch erleben kann, wenn er seine Seele dazu hingibt.

Damit aber der Mensch etwas erleben kann, muss er genügend vorbereitet sein dazu. Daher sagt man, er muss nun durch die Schwelle schreiten, muss vor dem Hüter der Schwelle stehen. Der Hüter tritt durch eine fernere Gestalt auf. Er zeigt, wie man im Innerlichen sich stark und mächtig machen muss, damit man die Schwelle überschreiten kann, um so etwas zu erleben in seiner Wirklichkeit wie diesen Doppelgänger, wie diesen Geist von Johannes Jugend. Und noch eine andere Gestalt tritt auf. Das ist diejenige Gestalt, die ich Ahriman nenne. Alles dasjenige, was den Menschen unter sich hinunterhält, gewissermaßen was intellektuell materialistisch, was ihn philiströs macht, was ihn zu Gedanken verurteilt statt zu einem vollmenschlichen Erfassen der Wirklichkeit, diese Gestalt tritt als ein übersinnliches Erlebnis an Thomasius hin. Zuletzt noch treten Benediktus und Maria auf, die er früher kennengelernt hat und die jetzt gewissermaßen in einem Spiegelbild in der geistigen Welt ihm wieder erscheinen.

Das alles sind innerliche Erlebnisse, die der Mensch durchmacht, nicht naturalistische Bühnenerlebnisse, obwohl keine Allegorie und Symbole. Aber gerade wenn man so etwas darstellen will und wenn namentlich - wie diese Dramen - die Sache schon eurythmisch gedacht ist, dann eignet sich die Eurythmie ganz besonders dazu, um so etwas zum Ausdrucke zu bringen. Sie werden daher wiederum sehen, wie Johannes Thomasius naturalistisch-mimisch auftritt. Die anderen Gestalten sind Gestalten, mit denen der Mensch in der Geistwelt Bekanntschaft macht. Sie werden daher am besten von außen her gesprochen, von außen her deklamiert, und auf der Bühne in der stilisierten Eurythmie künstlerisch vor das Auge hingestellt.

Ebenso wird nach der Pause im zweiten Teil eine Szene vorgeführt, wo Johannes Thomasius gezeigt wird. Er tritt da nicht selber auf, sondern gewissermaßen der Repräsentant seiner Gedanken tritt auf in einer Gestalt, wie diese gewissermaßen - also mystischschwärmerisch - ins Falsch-Theosophische führt, wodurch der Mensch über sich selbst hinauswill, wodurch er den Boden unter den Füßen verliert. Die luziferischen Gestalten werden auftreten und ihr Gegenpol, die ahrimanischen Gestalten, welche den Menschen hinunterführen ins grob Materielle. - Der Mensch ist durchaus in der Gleichgewichtslage zwischen dem, was ihn in die mystische Schwärmerei hineinführt und demjenigen, was ihn ins grob Materielle, Untermystische hinunterführt.

Damit, meine sehr verehrten Anwesenden, habe ich mir erlaubt, Sie aufmerksam zu machen auf das Künstlerische unserer Eurythmie. Ich möchte nur ganz kurz mit ein paar Worten erwähnen, dass diese Eurythmie noch zwei andere Seiten hat. Da alle Bewegungen, welche in der Eurythmie ausgeführt sind, aus der gesunden menschlichen Natur herausgeholt sind, so kann man auch ausbilden aus dieser künstlerischen Eurythmie heraus eine Heileurythmie, eine Eurythmie, welche hygienisch-therapeutische Ziele hat. Da sind nicht dieselben Formen vorhanden wie hier auf der Bühne; hier ist Künstlerisches gemeint. Diese Bewegungen werden umgestaltet, metamorphosiert. Dann aber können sie - von den schwachen und kranken Menschen selbst ausgeführt - hygienisch oder sogar therapeutisch wirken. Daher ist diese Heileurythmie, diese therapeutische Eurythmie in unseren therapeutisch-klinischen Instituten in Arlesheim in der Schweiz und in Stuttgart bereits eingeführt als ein Zweig des Heilens, der Therapie.

Ein drittes Element unserer Eurythmie ist das pädagogisch-didaktische. In der von Emil Molt in Stuttgart begründeten, von mir geleiteten Waldorfschule in Stuttgart, in der wir eine auf geisteswissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Pädagogik haben. In dieser Waldorfschule ist von den untersten Klassen bis in die höchsten hinauf für alle Kinder neben dem Turnen dieses geistig-scelische Turnen, diese Eurythmie eingeführt. Und die Jahre, in denen die Waldorfschule besteht, haben schon zur Genüge gezeigt, wie geradeso, wie das kleinere Kind aus einem inneren Wohlgefühl heraus aus der selbstverständlichen Offenbarung der Menschennatur sich in die Lautsprache und den Gesang hineinfindet, so findet sich das größere Kind hinein in diese Bewegungssprache, in diese sichtbare Sprache. Sogar findet man im Sprachunterrichte, dass diese sichtbare Sprache wiederum auf die Handhabe, auf die Sulisierung der Lautsprache zurückwirkt. Aber ganz besonderer Wert muss daraufgelegt werden, dass wir es hier nicht mit dem einseitigen Turnen, das nur auf Körperliches Wert legt, zu tun haben, sondern mit geistigseelischem Turnen. Der Körper wird nicht vernachlässigt, sondern der ganze Mensch wird — worauf wir insbesondere Wert legen - zur Willensinitiative erzogen. In der Erziehung zur Willensinitiative wird ganz gewiss, wenn man den pädagogischen, didaktischen Wert der Eurythmie voll einsehen wird, diese Eurythmie Bedeutendes leisten können.

So darf ich wohl zum Schluss heute noch sagen, [dass] Goethe das Wort ausgesprochen hat: Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis enthüllt, der empfindet eine tiefe Schnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst. Und, meine sehr verehrten Anwesenden, einer alten griechischen Persönlichkeit, dem Ödipus, wird ein Rätsel aufgegeben, und die Lösung des Rätsels heißt: der Mensch. In einer gewissen Beziehung wird auch die Lösung des künstlerischen Rätsels immer «der Mensch» heißen müssen. Die offenbaren Geheimnisse der Welt, sie enthüllen sich unserem Schauen auch künstlerisch. Wollen wir sie künstlerisch wieder gestalten, wir können sie wohl am besten wieder gestalten, wenn wir uns des vollkommensten Instrumentes, des Menschen selber, bedienen.

Und die Eurythmie bedient sich dieses Instrumentes, des Menschen. Sie wird dadurch eine bewegte Plastik, und sie beantwortet gewissermaßen das künstlerische Weltenrätsel dadurch, dass sie sagt: Und das Rätsel ist der Mensch. Sie stellt den bewegten Menschen, den durch seine Bewegungen sprechenden, seine Seele offenbarenden Menschen vor das künstlerisch schauende Auge hin. Damit darf sie wohl die Hoffnung hegen, dass sie sich als eine wohlbegründete Kunst neben die anderen wohlbegründeten Künste wird immer mehr und mehr hinstellen können, wenn sie aus ihren Anfängen jetzt zu jenen Möglichkeiten gebracht wird, die ganz gewiss in ihr liegen.