Writings on the History of the

Anthroposophical Movement and Society

1902–1925

GA 37

1 November 1924

Translated by SteinerOnline Library

The Second Goetheanum

Nationalzeitung (Basel), Vol. 82, No. 513

By Dr. Rudolf Steiner.

The rebuilding of the Goetheanum has been much discussed in the press and has aroused the interest of the widest circles. We are now in a position to publish a picture of the future building. At the same time, we have asked Dr. Rudolf Steiner to comment on the idea on which the building is based.

The reconstruction of the Goetheanum presented no easy task for the design of the building idea. A complete reorientation was necessary because the old building was mainly made of wood, while the new one is to be built entirely of concrete. However, the design of the building should not contradict the nature of anthroposophy, which the building is intended to foster. It seeks to draw from spiritual sources, from which spiritual knowledge flows for the powers of perception, but from which art forms and style also flow for the sentient imagination. It strives for the very primal forces of perception, but also for those of artistic creation and stylistic expression. It would be grotesque if someone were to build her workplace who, out of some artistic sentiment, were to invent the building idea with only external feelings for the essence of anthroposophy. This workplace can only be built by someone who experiences every detail of the form artistically out of the essence of spiritual insight, just as he recognizes every word spoken out of the same insight in anthroposophy.

The softness of the wood made it possible to create a spatial design that emulated nature's own creative process in organic forms. The organism as a whole makes a form necessary, for example for the smallest structure - a earlobe - that could not be otherwise. To merge with artistic experience in this organic creation of nature could lead to the development of an “organic architectural style”, in contrast to one based on mere statics or dynamics, if the natural was elevated by the creative imagination into the spiritual. For example, in the old Goetheanum there was a hall that visitors entered before coming to the large auditorium. The wooden forms allowed a design to be created that showed exactly that the space was ready to receive those entering from outside. What was achieved through the organic integration into the overall building then extended over this special design. But this also provided the design on the outside. It revealed in an artistic way what had been designed and structured in the building for the purposes of anthroposophical work.

Concrete does not lend itself to such a formation of the building idea in the same way as wood does. This is the reason why the design of the model took almost a full year to complete. - You work the spatial form into the wood; you create the form by deepening a main surface. Concrete, on the other hand, is a material from which the form has to be carved by raising the main surface in the way that is needed to define the necessary space. This also applies to the formation of the outward-facing forms. Surfaces, lines and angles, etc. are to be kept in such a way that what is designed and structured inside pushes its way into the outer forms and thus reveals itself.

Furthermore, this second Goetheanum needs to make more economical use of space than the first. The interior of the first was really just one room designed to provide an artistic setting for lectures and performances alike. But now there will be two floors: a lower floor with work and lecture rooms and a rehearsal stage, and an upper floor with an auditorium and a stage, which can also be used as a lecture room.

This internal structure had to be followed by the artistic design of the lines and surfaces on the outside. Look at the shape of the roof – which is not a dome this time. If you feel your way through the forms, you will find how the task of artistically integrating the roof into the forms on one side is attempted, corresponding to the ascending auditorium, while on the other side it is conceived as enclosing the stage area with its storerooms, etc. With an artistically unbiased view, one might perhaps discover how the necessities of the design of the floor plan have influenced the design of the building idea, right up to the daring shaping of the west front.

The building will stand on a ramp. This will make it possible to walk around the building on a surface raised above ground level. The portals will be reached by large staircases leading from ground level to the ramp. The cloakroom and other ancillary rooms will be located under the ramp.

The creator of the building idea is convinced that this concrete structure will correspond particularly well to the forms of the hill group on which the Goetheanum is located. When he designed the wooden building, he was not yet as familiar with these natural forms as he is now, after looking back on a decade in which he has come to know and love them.

(Alterations will still be made to the rear part of the building in accordance with the wishes of the Dornach community and the Solothurn government; these are not yet included here.)

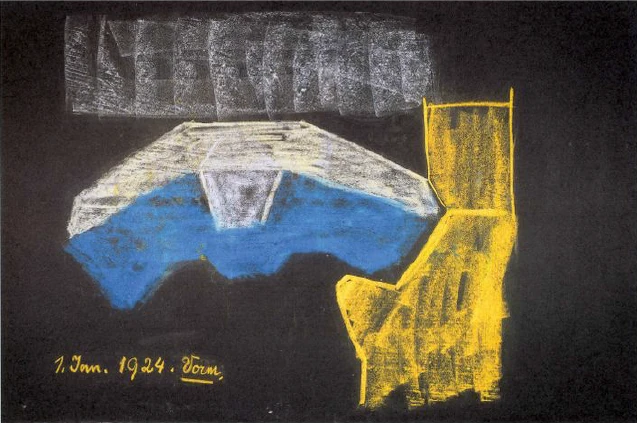

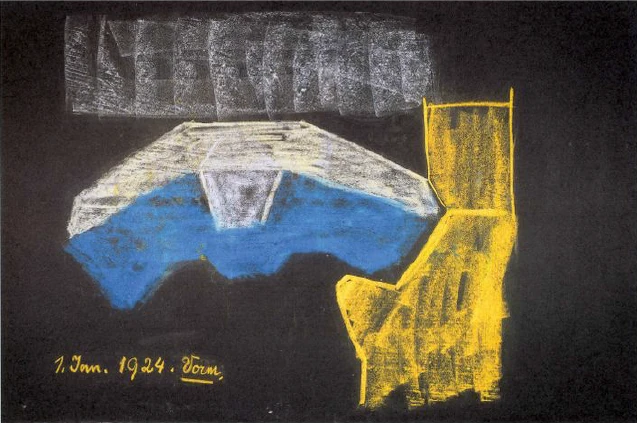

Chart drawing by Rudolf Steiner for the lecture on January 1, 1924

Das Zweite Goetheanum

Nationalzeitung (Basel), 82. Jg., Nr. 513

Von Dr. Rudolf Steiner.

Der Neubau des Goetheanums hat in der Presse viel von sich reden gemacht und das Interesse der weitesten Kreise geweckt. Wir sind nun heute in der Lage, ein Bild des zukünftigen Baues zu veröffentlichen. Gleichzeitig haben wir Herrn Dr. Rudolf Steiner ersucht, sich über den Gedanken, der dem Bau zugrunde liegt, zu äußern.

Der Wiederaufbau des Goetheanums stellte der Gestaltung des Baugedankens keine leichte Aufgabe. Eine völlige Umorientierung war notwendig, da der alte Bau im Wesentlichen aus Holz war, der neue ganz aus Beton errichtet werden soll. Dabei durfte aber doch Anthroposophie, zu deren Pflege der Bau bestimmt ist, sich durch seine Gestaltung mit ihrem eigenen Wesen nicht in Widerspruch setzen. Sie will aus Geistesquellen schöpfen, aus denen geistgemäßes Wissen für die Erkenntniskräfte fließt, aus denen aber auch für die empfindende Phantasie Kunstformen und Stil erströmen. Sie strebt nach den allerursprünglichsten Kräften der Erkenntnis, aber auch nach denen der künstlerischen Gestaltung und stilgemäßen Haltung. Grotesk wäre es, wenn gerade ihre Arbeitsstätte jemand bauen würde, der aus irgendeiner Kunstempfindung heraus mit nur äußerlichen Gefühlen vom Wesen der Anthroposophie den Baugedanken ersönne. Diese Arbeitsstätte kann nur bauen, wer jede Einzelheit der Form aus dem Wesen geistiger Anschauung künstlerisch so erlebt, wie er erkennend jedes Wort erlebt, das aus derselben Anschauung in Anthroposophie gesprochen wird.

Im Holz war durch die Weichheit des Stoffes eine Raumgestaltung möglich, die dem Schaffen der Natur in der organischen Form selbst nachstrebte. Der Organismus als Ganzes macht, z.B. für das kleinste Gebilde - ein Ohrläppchen - eine Form notwendig, die nicht anders sein könnte. Mit dem künstlerischen Erleben in diesem organischen Schaffen der Natur aufgehen, konnte zu der Ausgestaltung eines «organischen Baustiles», im Gegensatz zu einem auf bloß Statisches oder Dynamisches sich stützenden, führen, wenn eben das Naturhafte durch die schaffende Phantasie in das Geistgemäße gehoben wurde. So war z.B. im alten Goetheanum ein Saal, den die Besucher betraten, bevor sie in den großen Zuschauerraum kamen. Man konnte in den Holzformen eine Gestaltung schaffen, die genau zeigte: Der Raum ist bereit, von außen Eintretende aufzunehmen. Übergreifend über dieses Besondere der Formung war dann, was sich ergab durch die organische Eingliederung in den Gesamtbau. Damit war aber auch die Gestaltung nach außen gegeben. Sie brachte in künstlerischer Art zur Offenbarung, was in dem Bau für die Zwecke der anthroposophischen Arbeit gestaltet und gegliedert war.

Einer solchen Bildung des Baugedankens fügt sich der Beton nicht in der gleichen Weise wie das Holz. Darin ist der Grund zu suchen, warum die Ausgestaltung des Modellentwurfes fast ein volles Jahr in Anspruch nahm. - In das Holz arbeitet man die Raumform hinein; man lässt durch Vertiefung einer Hauptfläche die Form entstehen. Beton dagegen ist ein Material, aus dem man die Form durch Erhöhung der Hauptfläche so herausarbeiten muss, wie man sie zur Begrenzung des notwendigen Raumes braucht. Das macht sich dann auch geltend in der Bildung der nach außen gehenden Formen. Flächen- und Linienführungen, Winkelgestaltungen usw. sind so zu halten, dass, was im Innern gestaltet und gegliedert ist, wie in die Außenformen drückt und dadurch sich offenbart.

Zu alledem kommt noch, dass bei diesem zweiten Goetheanum mit dem Raum ökonomischer verfahren werden muss als beim ersten. Dieses war eigentlich im Innern nur ein Raum, der so gestaltet war, dass er für Vorträge und Aufführungen in gleicher Art eine künstlerische Umrahmung bildete. Jetzt aber wird man zwei Geschosse haben, ein unteres, das Arbeits-, Vortragsräume und eine Versuchsbühne umfassen soll, und ein oberes, das Zuschauerraum und Bühne — was wieder auch Vortragsraum sein kann - enthalten soll.

Dieser Gliederung im Innern musste die künstlerische Linien- und Flächengestaltung nach außen hin folgen. Man sehe sich daraufhin die Dachform an - die diesmal nicht Kuppel ist. Man wird, wenn man die Formen durchfühlt, doch finden, wie versucht ist, die Aufgabe zu lösen, das Dach nach der einen Seite hin in die Formen künstlerisch zu bringen, die dem ansteigenden Zuschauerraum gemäß sind, während es nach der andern Seite in die Umschließung des Bühnenraumes mit seinen Magazinen usw. verlaufend gedacht ist. Man wird bei künstlerisch unbefangener Betrachtung vielleicht doch herausfinden, wie die in der Gestaltung des Grundrisses liegenden Notwendigkeiten bei Ausgestaltung des Baugedankens bis in die gewagte Formung der Westfront gewirkt haben.

Der Bau wird auf einer Rampe stehen. Diese wird einen Umgang um den Bau auf gegenüber dem Erdboden erhöhter Fläche möglich machen. Zu den Portalen wird man über groß angelegte Treppen gelangen, die vom Erdboden aus auf die Rampe führen werden. Unter der Rampe werden die Garderobe- und sonstigen Nebenräume sich befinden.

Der Ausgestalter des Baugedankens hat die Überzeugung, dass den Formen der Hügelgruppe, auf der das Goetheanum stehen darf, dieser Betonbau in seiner Gestaltung ganz besonders entsprechen wird. Als er den Holzbau gestaltete, war er mit diesen Naturformen noch nicht so vertraut wie jetzt, wo er auf ein Jahrzehnt zurückblicken darf, in dem er sie kennen und lieben gelernt hat, sodass er gegenwärtig in einem ganz anderen Sinne aus ihrem Geiste heraus den Baugedanken schaffen konnte als vor elf Jahren.

(An dem hinteren Teil des Baues werden gemäß dem Wunsch der Gemeinde Dornach und der Solothurner Regierung noch Abänderungen stattfinden; diese sind hier noch nicht inbegriffen.)

Tafelzeichnung von Rudolf Steiner zum Vortrag vom 1. Januar 1924