The Origin and Development of Eurythmy 1912–1918

GA 277a

24 September 1912, Binningen-Bottmingen

Translated by Steiner Online Library

The Dionysian Course IX

On that day, sad that it was the last time, yet filled with the hopeful desire to finally engage seriously with all this wonderfulness, we walked once more along our beloved path through all the autumn splendor, through rustling leaves along the little river, out to Bottmingen. I had written down a series of questions, some of them about sounds we had not yet discussed, but also some of a more fundamental nature.

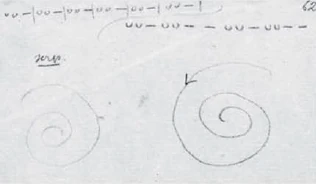

Rudolf Steiner, however, immediately began to record and explain another, complementary serpentine dance – question and answer. He specified the exact rhythm in which this round dance should be danced. It is actually an anapaestic pentameter. We were now to form a serpentine opening from the inside out as a question with the first six regular anapaests [vv-|vv-|vv-|vv-|vv-|vv-]. And with the second part of the stanza, the pentameter, the two anapaests twice, a high tone [vv- vv- - vv- vv- -], a serpentine concentrating from the outside inwards, give the answer. We also felt and experienced, quite naturally, that one must open oneself to the world with questions and leave behind one's previous ego-centric point of view, but we also felt that an answer described and justified from all sides, with its advice or its yes...

vv- | vv- | vv- | vv- | vv- | vv- |

vv-vv--vv-vv--

serpentines

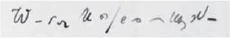

After Dr. Steiner had performed this last serpentine dance, he looked at me with a kind, inviting smile: “Well, what about your questions?” Delighted, I pulled out my piece of paper. “Yes, Doctor, it says w first. You haven't told me yet how to make the w.” " Yes—w,“ was the somewhat hesitant reply, ”w, that's so deep, you can't actually do it!“ Summoning all my courage, I asked: ”But we have so many important words with w: wind and wave, meadow and forest, world, woe, bliss, wisdom and madness, become and wither, all the question words—I've written down many more. “ - ”Well, then make a very long u for every w." And so I made this long u for almost a year, until Erna Wolfram-van Deventer told me: Dr. Steiner had once told her in Leipzig that she should write the w like a long #, but with heavy, heavy hands. I don't know when and where this undulating, mobile third w was introduced, but I do know that when I once asked Rudolf Steiner something, he said in astonishment: “Yes, but haven't I told you that for a long time?” And then: “Oh no, I didn't know that back then.”

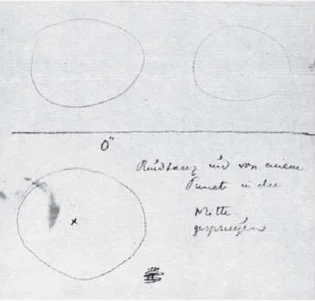

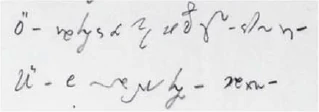

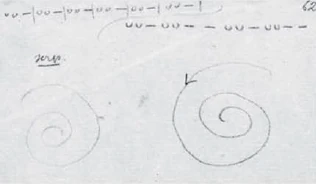

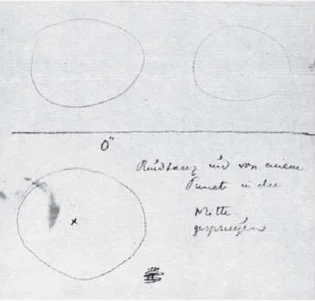

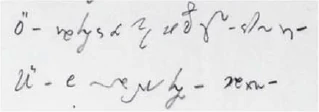

My next question was about the umlaut ö. As if reflecting, almost as if feeling his way, he formed two very delicate circles, the second slightly smaller than the first. He said and wrote nothing about it, but just looked down at it thoughtfully. Then, however, he drew a very definite line under the two circles and, just as decisively and, I would say, resolutely, he drew and formulated the third, final circle; with a dot in the middle!

ö/ Round dance and from a / point in the / middle / jumped /

ä

I would be very happy if my readers could understand the event I have just tried to describe from the two drawings and thus experience it for themselves. Of course, round dance and jumping from a point to the center was not always easy in practice; usually one only jumped toward the center, never jumping out of the formation, always narrowing it. When I then tried to find a corresponding arm movement myself, an o that narrowed jerkily into an e, but without touching the e, seemed to feel most satisfying.

This “feeling good” or “feeling satisfied” had to be a benchmark in the very early days, as I lived and worked for over half a year without any correction or confirmation from the teacher—and if a chosen poem had an ö as its first sound (e.g., “How beautifully the morning star shines”), and one was supposed to follow a strict rhythm, an arm movement was necessary. Of course, the ü was even more problematic. Most of the time, there was simply no one there who could “dance past” me or whom I could dance past.

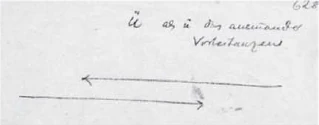

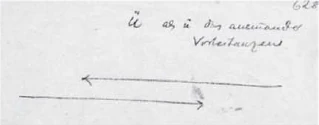

Now I was still missing ü and t. Rudolf Steiner did not provide any further explanations for ü, but very quickly and naturally drew the two paths dancing past each other.

Ü as ü the dancing past each other

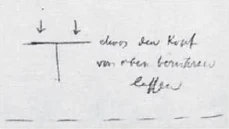

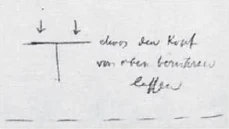

But when I asked about t, he looked at me, I can still feel it today, with real pity, as if to say: You really could have figured that out for yourself! – and quickly, almost as an afterthought, formed a t with his hands, placing his flat right hand horizontally on his upright left hand for a brief moment. However, the drawing and the written explanation left open many other possibilities from the outset. But here, too, he only acted and wrote and drew a final line under it.

let something touch the head / from above

I was about to ask a new question when Rudolf Steiner picked up his pencil again and suddenly wrote down the last sentence, which seemed to have no connection whatsoever with everything that had gone before.

Every sound must correspond to a foot movement in the dance.

What he went on to say also seemed to have little to do with all the vowels and consonants, the forms and rhythms. For example, he recalled a castanet dancer who only makes her castanets sound as if by a preparatory or introductory foot movement. The same applies to dances in which the various possibilities for making a tambourine sound are practiced. Here, too, each sound is followed almost syncopically by a foot movement. “Even in a real comical folk verses, the boy only slaps his thigh with all his might after a powerful stomp.” So we would also take this hint into account and develop it into an exercise and wait to see why and what he wanted to achieve by giving it.

And then I was also able to ask the question that was particularly close to my heart (perhaps I suspected that it would take more than half a year before Rudolf Steiner would see our work and help us further): “Once I have practiced all the sounds, first individually and then in sequence, what kind of poem could I choose and try first?” Very decisively, as if there were no doubt or hesitation whatsoever, he said: "Goethe's ‘Meeresstille’ (Sea Calm). There you have a poem that you should only do vocally; there is nothing, absolutely nothing of the outside world in it. It is the description of a trance state, a state of the soul that takes place only within, undisturbed or colored by the outside world. But immediately after that, you should do ‘Glückliche Fahrt’ (Happy Journey). That is entirely about the outside world, and therefore you must do it with all the consonants, the word ‘Äolus’ (Aeolus) even with all the sounds. But these two poems belong together. Only together do they form a whole."

In general, one should develop a sure sense of when a poem should be structured vocally and when consonantly, and a good way to achieve this is to take one and the same poem – Goethe's “Prometheus” is particularly suitable for this – and structure it vocally one time and consonantly the next. "Vocal: you will be able to experience and express all of Prometheus' struggles, his defiance, his rebellion and contempt for the gods, his irrepressible desire for freedom for himself and his creatures. Do it consonantically, and you will be standing in the middle of the action, you will be the surging cloud, the boy cutting thistles, and you will be practicing with Zeus on oak trees and mountain peaks, bringing everything to life before your audience!"

Now all my questions had been answered, but Rudolf Steiner still looked thoughtful and then said: “Yes, but now our cause must also have a name!” And without a moment's hesitation, Miss von Sivers spontaneously and naturally exclaimed: “Eurythmy!” Rudolf Steiner immediately and enthusiastically agreed, repeating: “Yes, Eurythmy.” So if mothers are to know the names of their children, then Marie Steiner-von Sivers was also “the mother” of Eurythmy in this respect.

But when the suggestion was made that it would be good and appropriate for me to first learn how to move my limbs correctly and skillfully through some kind of gymnastics, this met with fierce opposition: "Yes, yes, that would indeed be an effective way to ruin the whole thing from the outset. The good thing is that the little girl has never done anything like that before and is therefore still completely unspoiled."

Suddenly Rudolf Steiner continued as if eurythmy were already a fait accompli, as if I could not only teach individual students – “whom I will send to you” – but as if eurythmy could, no, should be brought into the world on such a scale that one day it could even replace soccer. “But when you go out into the world and bring eurythmy to people, you must also charge them for it, and charge them well, because this new art of movement, eurythmy, has been wrested from Ahriman, and he must have an equivalent for it.” I did not want to conceal this statement because I believe it is important for many people, not only for eurythmists. One could really experience that when someone accepted this eurythmy as a “gift” with a light heart, without responsibility, it was never fruitful in the right sense.

And further: “When you have such a student in front of you out in the world, who makes six mistakes for my sake, do me a favor and tell him the seventh first. You were there at the rehearsals in Munich, so you will have noticed that I never actually correct anything, and in the end, people did it the way I wanted them to.”

This advice affected me in the same way as much of what the teacher said to me: “I heard a song that I didn't understand, I learned to understand it late...” And then later, I tried to avoid or eliminate the seventh mistake by trying to understand and imitate—on my own, of course, and very discreetly—why these mistakes were made, and then I introduced an exercise that corrected things in a positive way. Perhaps it was a student who was tense and unrelaxed in his shoulders and neck. It really wouldn't have helped him to always hear: “Don't raise your shoulders, keep your head free!” But there were instructions about head postures that express something very specific. If a poem was found that seemed to exemplify these head postures, it was practiced with everyone, and the efforts to execute these head postures well and convincingly could often help. Then it was possible to say: That's not convincing yet. And perhaps repeat and discuss in detail what Rudolf Steiner had specified as a kind of law for head movements. Rudolf Steiner had explained and specified many things down to such practical details and hints, and the fact that we all now observed our head positions and movements and lived with them for a long time and made an effort helped the one, unnamed person to become really more relaxed and free, because she was able to work in a positive way, not to avoid something, but to achieve something. And it didn't harm the rest of us either.

That was the only educational advice Rudolf Steiner ever gave me. And to the extent that I gradually succeeded in following it, it also bore fruit. Actually, it meant: anticipate a mistake, make an effort to avoid it, and perhaps invent a little exercise that would correct a mistake or even just an inaccuracy on the part of the person concerned. Why, for example, shouldn't a group do the seven-part stick exercise with an intermediate movement: arms stretched straight out in front at shoulder height and width, in order to check for themselves that right and left really are right sideways and left sideways and not very energetic, but comfortable, in the middle? Even if only one person had made the mistake. Sometimes you could come up with ideas that were as effective as they were simple, if you just worked with a student intensively and lovingly enough. The rewarding feeling of a treasure hunter was then the reward: “I had a feeling what a treasure lay hidden there.” - But just as often, I was ashamed to see how one of the first six mistakes developed into a strong and beautiful idiosyncrasy that was simply different from what I carried within me as the ideal. [As it says in a poem by Christian Morgenstern:]

Of two roses one smells different from the other rose.

Of two angels one may be

different from the other in beauty.So in count-

less tender

differences the heavens may be,the Father's sons of God— richly seraphic may be graded ...

One must only ensure that the fragrance and beauty are genuine and true.

There was such abundance, such richness, so many perspectives that even today many possibilities and consequences have not yet been exhausted. This first part of eurythmy is called “Dionysian eurythmy.”

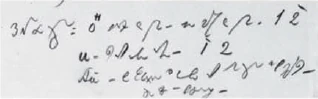

Rudolf Steiner's preparatory notes for this lesson

W-like a long U so deep that there is no movement

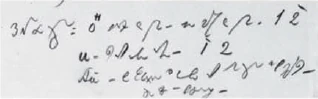

ö - Round dance and jumping from one point to the center - also a jerk U - dancing past each other - back of the hand

3 types of jumps: ö within the form - into the center of the form. 1 2

u — pointing upwards — 1 2

Äu - touching the floor again after a jump is the main thing - / always a dissonance

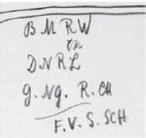

Further notes by Rudolf Steiner in preparation for the lessons

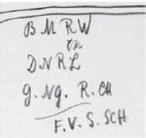

The following notes by Rudolf Steiner can be found on the preparation sheets for the lessons in Binningen-Bottmingen – a grouping of sounds according to articulation and the information for “I look up” and “Truth has triumphed,” which was first given in Munich in 1913.

B M R W / Lips R / D N R L / G. NG. R. CH / F. V.S. SCH

“I look up” — bowing down with arms outstretched / and rising again "truth has triumphed —

Neunter Tag

An diesem Tag gingen wir, traurig, dass es das letzte Mal war, und doch auch erfüllt von dem erwartungsvollen Wunsch, endlich ernsthaft mit all diesem Wunderbaren sich zu beschäftigen, noch einmal unseren so lieb gewordenen Weg durch alle die Herbstpracht, durch raschelndes Laub an dem kleinen Flüsschen entlang, nach Bottmingen hinaus. Ich hatte mir eine Reihe von Fragen aufgeschrieben, zum Teil nach noch nicht besprochenen Lauten, aber auch ganz prinzipieller Art.

Rudolf Steiner aber begann gleich damit, einen weiteren, ergänzenden Serpentin-Tanz - Frage und Antwort- aufzuzeichnen und zu erklären. Er gab genau den Rhythmus an, in dem dieser Reigentanz getanzt werden sollte. Eigentlich ist es ein anapästischer Pentameter. Wir sollten nun mit den ersten sechs regelmäßigen Anapästen [vv-|vv-|vv-|vv-|vv-|vv-] eine von innen nach außen sich öffnende Serpentine als Frage ausbilden. Und mit dem zweiten Teil der Strophe, dem Pentameter, den zweimal je zwei Anapästen, ein Hochton [vv- vv- - vv- vv- -], eine von außen nach innen sich konzentrierende Serpentine die Antwort geben. Wir fühlten und erlebten auch, eigentlich ganz natürlich, dass man sich fragend der Welt gegenüber aufzuschließen und seinen bisher eingenommenen Ich-Standpunkt zu verlassen habe, fühlten aber auch, dass eine von allen Seiten her geschilderte und begründete Antwort mit ihrem Rat oder ihrem Ja

vv- | vv- | vv- | vv- | vv- | vv- |

vv-vv--vv-vv--

serpentinen

Nachdem Herr Doktor Steiner diesen letzten Serpentin-Tanz gegeben hatte, schaute er mich mit einem lieben, auffordernden Lächeln an: «Nun, und Ihre Fragen?» Beglückt zog ich meinen Zettel hervor. «Ja, Herr Doktor, hier steht zuerst w. Sie haben mir noch nicht gesagt, wie man das w machen soll.» «Ja - w», war die etwas zögernde Antwort, «w, das ist so tief, das kann man eigentlich nicht machen!» Allen Mut zusammenraffend, bat ich: «Aber wir haben doch so viele wichtige Wörter mit w: Wind und Woge, Wiese und Wald, Welt, Wehe, Wonne, Weisheit und Wahn, werden und welken, alle Fragewörter - noch viel mehr habe ich aufgeschrieben.» - «Tja, dann machen Sie bei jedem w ein ganz langes u.» Und so habe ich fast ein Jahr lang dieses lange u gemacht, bis Erna Wolfram-van Deventer mir erzählte: Dr. Steiner habe ihr einmal in Leipzig gesagt, sie solle das w schon wie ein langes # machen, aber mit schweren, schweren Händen - Wann und wo das so wellend bewegliche dritte w gegeben wurde, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass, als ich Rudolf Steiner einmal etwas fragte, er ganz erstaunt sagte: «Ja, aber habe ich Ihnen das nicht schon lange gesagt?» Und dann: «Ach nein, damals wusste ich das noch nicht.»

Meine nächste Frage galt dem Umlaut ö. Da, wie sich besinnend, fast wie abtastend, formte er zwei sehr zarte Kreise, den zweiten etwas kleiner als den ersten. Er sagte und schrieb auch nichts dazu, sondern sah nur gedankenvoll darauf herunter. Dann aber machte er einen sehr bestimmten Strich unter die beiden Kreise und ebenso bestimmt und, ich möchte sagen entschlossen, zeichnete und formulierte er den dritten, endgültigen Kreis; eben mit dem von einem Punkte in die Mitte gesprungen!

ö/ Rundtanz und von einem / Punct in die / Mitte / gesprungen /

ä

Ich wäre sehr glücklich, wenn meine Leser aus den zwei Zeichnungen das Geschehen, das ich eben zu schildern versuchte, ablesen und dadurch miterleben könnten. Natürlich war Rundtanz und von einem Punkt in die Mitte gesprungen in der Praxis nicht immer ganz einfach, meist sprang man nur zur Mitte hin, niemals sprang man aus der Form heraus, immer verengte man sie. - Als ich dann versuchte, selbst eine entsprechende Armbewegung zu finden, schien ein o, das sich ruckhaft in ein e verengte, allerdings ohne im e zu einer Berührung zu kommen, sich am befriedigendsten anzufühlen.

Dieses «Sich-wohl-Fühlen» oder auch «Befriedigt-Fühlen» musste in den allerersten Zeiten weitgehend und oft ein Maßstab sein, lebte und arbeitete ich doch über ein halbes Jahr ohne jede Korrektur oder Bestätigung des Lehrers - und wenn ein gewähltes Gedicht gleich als ersten Laut ein ö hatte (z.B. «Wie schön leuchtet der Morgenstern»), und man doch streng rhythmisch gehen sollte, so brauchte man eben eine Armbewegung. - Noch problematischer war natürlich das ü. Die meiste Zeit war einfach niemand da, der an mir oder ich an ihm «vorbeitanzen» konnte.

Nun fehlten mir noch ü und t. Zu ü gab Rudolf Steiner keinerlei weitere Erläuterungen, sondern zeichnete sehr rasch und selbstverständlich die beiden aneinander vorbeitanzenden Wege.

Ü als ü das aneinander / Vorbeitanzen

Als ich aber nach t fragte, da schaute er mich, ich fühle es heute noch, wirklich mitleidig an, als wollte er sagen: Das hätten Sie aber wirklich allein wissen können! - und formte rasch, fast wie nebenbei mit seinen Händen ein t, indem die flache rechte Hand sich einen kurzen Augenblick waagerecht auf die aufrechte linke legte. Die Zeichnung und die aufgeschriebene Erklärung ließen von vornherein jedoch noch manche andere Möglichkeiten offen. Aber auch hier tat und schrieb er nur und machte einen abschließenden Strich darunter.

etwas den Kopf / von oben berühren / lassen

Schon wollte ich eine neue Frage stellen, als Rudolf Steiner den Bleistift noch mal in die Hand nahm und unvermittelt den letzten Satz, der doch anscheinend ganz ohne Zusammenhang mit allem, was vorausgegangen war, da steht, hinschrieb.

jedes Ertönenlassen muß im Tanz / einer Fussbew[egun]g entsprechen.

Auch was er dann weiter dazu ausführte, schien wenig mit all den Vokalen und Konsonanten, den Formen und Rhythmen zu tun zu haben. Er erinnerte zum Beispiel an eine Kastagnettentänzerin, die ihre Kastagnetten nur wie durch eine vorbereitende oder einleitende Fußbewegung verursacht ertönen lässt. Ebenso sei cs mit den Tänzen, bei denen die verschiedenen Möglichkeiten, ein Tamburin zum Erklingen zu bringen, ausgeübt würden. Auch hier würde jedes Ertönenlassen fast synkopisch auf eine Fußbewegung folgen. «Sogar bei einem echten Schnaderhüpferl wird der Bursch erst nach einem kräftigen Stampfer sich mit aller Macht auf den Schenkel klatschen.» Wir würden also auch diesen Hinweis beachten und zu einer Übung ausgestalten und abwarten, warum und um was zu erreichen, er ihn gab.

Und dann konnte ich auch die Frage stellen, die mir ganz besonders am Herzen lag (vielleicht ahnte ich, dass es über ein halbes Jahr dauern würde, ehe Rudolf Steiner unsere Arbeit sehen und uns weiterhelfen würde): «Wenn ich nun alle Laute, erst einzeln und dann mehrere aneinandergereiht, immer wieder geübt habe, was für ein Gedicht könnte ich wohl wählen und als Erstes versuchen?» Sehr bestimmt, als gäbe es überhaupt kein Zweifeln oder Überlegen, sagte er: «Die «Meeresstille von Goethe. Da haben Sie ein Gedicht, das Sie nur vokalisch machen sollen, es ist nichts, aber auch gar nichts von Außenwelt darin, es ist die Schilderung eines Trancezustandes, ein nur im Innern sich abspielender Zustand der Seele, von keiner Außenwelt gestört oder gefärbt. Aber gleich daran anschließen sollten Sie als Nächstes: ‹Glückliche Fahrt›. Das ist dann ganz Außenwelt, und daher müssen Sie das mit allen Konsonanten machen, das Wort ‹Äolus› sogar mit allen Lauten. Aber diese beiden Gedichte gehören zusammen. Zusammen sind sie erst eine Ganzheit.»

Überhaupt sollte man sich ein sicheres Gefühl dafür aneignen, wann ein Gedicht vokalisch und wann es konsonantisch zu gestalten sei, und um das zu erreichen, sei ein guter Weg, ein und dasselbe Gedicht - «Prometheus» von Goethe sei dazu besonders geeignet — einmal vokalisch und das andere Mal konsonantisch anzulegen. «Vokalisch: da werden Sie alle Kämpfe des Prometheus, seinen ganzen Trotz, seine Auflehnung und Verachtung der Götter, seinen unbändigen Freiheitswillen für sich und seine Geschöpfe erleben und zum Ausdruck bringen können. Machen Sie es konsonantisch, da wird man mitten in dem Geschehen darinnen stehen, da ist man die wogend dahinsausende Wolke, der Knabe, der Disteln köpft, und da übt man sich mit Zeus an Eichen und Bergeshöhen und lässt alles bildhaft vor seinem Zuschauer erstehen!»

Nun waren alle meine Fragen beantwortet, aber Rudolf Steiner sah noch wie überlegend vor sich hin und sagte dann: «Ja, aber nun muss unsere Sache doch auch einen Namen haben!» Und ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, rief Fräulein von Sivers ganz spontan und selbstverständlich: «Eurythmie!» Und Rudolf Steiner stimmte sofort und lebhaft zu und wiederholte: «Ja, Eurythmie.» Wenn also die Mütter den Namen der Kinder wissen sollen, so ist Marie Steiner-von Sivers auch in dieser Beziehung «die Mutter» der Eurythmie gewesen.

Als dann aber der Vorschlag gemacht wurde, es wäre doch wohl gut und angebracht, wenn ich erst einmal durch eine irgendwie geartete Gymnastik lernte, meine Glieder richtig und gewandt zu bewegen, stieß dieser auf schr heftigen Widerspruch: «Ja, ja, das wäre allerdings ein wirksames Mittel, die Sache von vorneherein kaputt zu machen. Das ist ja gerade das Gute, dass die Kleine bisher überhaupt gar nichts Derartiges gemacht hat und also noch ganz unverdorben ist.»

Auf einmal sprach Rudolf Steiner nun so weiter, als sei die Eurythmie schon eine vollzogene Tatsache, als könne ich nicht nur einzelne Schüler - «die ich Ihnen schicken werde» - unterrichten, sondern als könne, nein solle man Eurythmie in einem solchen Umfange in die Welt tragen, dass eines Tages sogar der Fußball durch sie verdrängt werden könne. «Aber wenn Sie dann herausgehen in die Welt und die Eurythmie den Menschen bringen, dann müssen Sie sich diese Eurythmie auch bezahlen lassen, und zwar gut bezahlen lassen, denn diese neue Bewegungskunst, die Eurythmie, ist dem Ahriman abgetrotzt, und er muss ein Äquivalent dafür haben.» Ich wollte diese Äußerung nicht verschweigen, weil ich glaube, dass sie für viele, nicht nur für Eurythmisten, wichtig ist. Man konnte wirklich die Erfahrung machen: Wenn jemand sich mit leichtem Herzen, ohne Verantwortung, diese Eurythmie «schenken» ließ - es ist nie im rechten Sinne fruchtbar gewesen oder geworden.

Und weiter: «Wenn Sie dann draußen in der Welt so einen Schüler vor sich haben, der meinetwillen sechs Fehler macht, tun Sie mir den Gefallen und sagen Sie ihm erst den siebenten. Sie waren ja jetzt in München bei den Proben dabei, da werden Sie bemerkt haben, dass ich eigentlich niemals korrigiere, und zum Schluss haben die Leute es doch so gemacht, wie ich wollte.»

Es ist mir mit diesem Rat so gegangen wie mit vielem, was mir von dem Lehrer gesagt worden ist: «Ich hörte ein Lied, das ich nicht verstand, ich lernt es spät verstehn ...» Und dann später habe ich mich bemüht, den siebenten Fehler dadurch zu vermeiden oder auszuschalten, dass ich versuchte nachzuempfinden und nachzumachen - natürlich für mich allein oder ganz unauffällig - warum diese Fehler gemacht wurden und dann eine Übung einschaltete, die in positiver Weise die Dinge zurechtrückte. Es war vielleicht ein Schüler, der in Schultern und Hals verkrampft und ungelöst war. Es hätte ihm wirklich nicht geholfen, wenn er immer gehört hätte: «Nicht die Schultern hochziehen, den Kopf frei halten!» Aber, da gab es Angaben über Kopfhaltungen, die ganz Bestimmtes ausdrücken. Fand man dann ein Gedicht, das wie ein Beispiel für diese Kopfhaltungen schien, so wurde es eben mit allen geübt, und die Bemühungen, diese Kopfhaltungen gut und überzeugend auszuführen, konnten oft schr helfen. Da durfte man dann sagen: So ist es noch nicht überzeugend. Und konnte vielleicht wiederholen und ausführlich besprechen, was Rudolf Steiner als eine Art Gesetz für Kopfbewegungen angegeben hatte. Bis in solche praktischen Einzelheiten und Winke hatte Rudolf Steiner manches erklärt und angegeben, und dass wir alle nun unsere Kopfhaltungen und Bewegungen beobachteten und längere Zeit darin lebten und uns bemühten, half der einen, Ungenannten, wirklich gelöster und freier zu werden, weil sie in positiver Weise arbeiten konnte, nicht um etwas zu vermeiden, sondern um etwas zu erreichen. Und uns anderen hat es auch nichts geschadet.

Das war der einzige pädagogische Ratschlag, den Rudolf Steiner mir je gegeben hat. Und in dem Maße, als es mir allmählich gelang, ihn zu befolgen, in dem Maße zeitigte er auch Früchte. Eigentlich hieß er doch: einen Fehler vorausschen, sich selbst anstrengen, ihn zu vermeiden, und vielleicht eine kleine Übung zu erfinden, die einen Fehler oder auch nur eine Unkorrektheit des Betreffenden zurechtrückte. Warum sollte z.B. nicht einmal eine Gruppe die siebenteilige Stabübung mit immer einer Zwischenbewegung: gestreckte Arme in Schulterhöhe und -breite grade nach vorne gestreckt, machen, um selbst zu kontrollieren, dass rechts und links wirklich auch rechts seitwärts und links seitwärts und nicht sehr schwungvoll, aber bequem, in der Mitte stehen darf? Auch wenn nur einer den Fehler gemacht hätte. - Man konnte wirklich manchmal auf ebenso wirkungsvolle wie auch einfache Ideen kommen, wenn man sich nur genügend intensiv und liebevoll mit einem Schüler beschäftigte. Das beglückende Gefühl eines Schatzgräbers war dann der Lohn: «Ich hab’s doch geahnt, was für ein Schatz da in der Tiefe eben doch ruhte.» - Aber ebenso oft erlebte ich auch beschämt, wie einer der ersten sechs Fehler sich zu einer starken und schönen Eigenart entwickelte, die eben nur anders war, als was ich als Ideal in mir trug. [Wie es in einem Gedicht von Christian Morgenstern heißt:]

Von zwei Rosen duftet eine anders, als die andre Rose.

Von zwei Engeln mag so einer anders, als der andre schön sein.

So in unzähl- baren zarten Andersheiten mag der Himmel,

mag des Vaters Göttersöhne— reich seraphisch abgestuft sein ...

Nur darüber muss man wachen, dass Duft und Schönheit echt sind und wahr.

Es war eine solche Fülle, ein solcher Reichtum, so viele Perspektiven, dass bis heute noch vieles nicht mit allen Möglichkeiten und Konsequenzen ausgeschöpft ist. Dieser erste Teil der Eurythmie wird ja die «dionysische Eurythmie» genannt.

Vorbereitungsnotizen Rudolf Steiners zu dieser Stunde

W-wie langes U so tief dass es keine Bewegung gibt

ö - Rundtanz und von einem Punkt in die Mitte springen - auch ein Ruck U - das Einander-vorbei-Tanzen - Handrücken

3 Arten von Sprüngen: ö innerhalb der Form - in den Mittelpunkt der Form. 1 2

u — sich nach oben richten — 1 2

Äu - das Wiederberühren des Boden nach einem Sprung ist die Hauptsache - / hinein immer eine Dissonanz

Weitere, die Stunden vorbereitenden Notizen Rudolf Steiners

Die folgenden Notizen Rudolf Steiners finden sich auf den Vorbereitungsblättern für die Stunden in Binningen-Bottmingen - eine Gruppierung der Laute nach Artikulationsansatz und die Angaben für «Ich schaue auf» bzw. «Die Wahrheit hat gesiegt», die erst in München 1913 gegeben wurden.

B M R W / Lippen R / D N R L / G. NG. R. CH / F. V.S. SCH

„Ich schaue auf“ - sich niedersenken mit empfangenden Armen aus / und sich wieder aufheben „die Wahrheit hat gesiegt —