The Origin and Development of Eurythmy

1920–1922

GA 277c

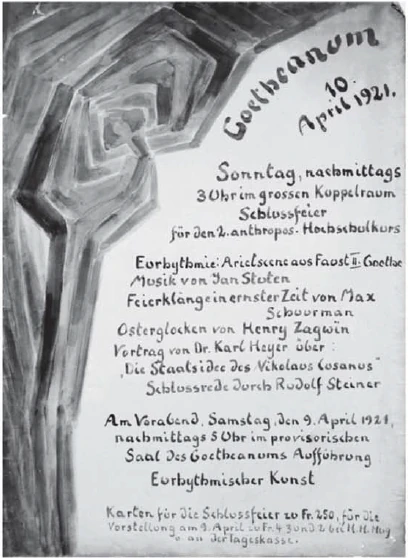

9 April 1921, Dornach

Translated by Steiner Online Library

29. Eurythmy Address

The performance of April 9, 1921 took place in the carpentry workshop, and the closing ceremony of the Second Anthroposophical College Course as a “performance of eurhythmic art and musical performances” took place on April 10, 1921 in the Goetheanum building, with the “Ariel Scene” from “Faust” eurythmically presented with music by Max Schuurman and Henry Zagwijn.

Second scene from the mystery drama “The Awakening of the Soul” by Rudolf Steiner

Prelude “Planetary Dance”

“World Soul” by J. W. v. Goethe with music by Max Schuurman

“Proem” by J. W. v. Goethe

Saying from the Calendar of the Soul (1.) by Rudolf Steiner

“Mount Olympus” by J. W. von Goethe

Saying from the Calendar of the Soul (2.) by Rudolf Steiner

“Good Night” by Engelbert Humperdinck (children's group)

“The Beech's Guests” by Rudolf Baumbach with music by Jan Stuten (children's group)

“Beim Anblick einer Gans” by J. Fercher von Steinwand

Humoresques by Christian Morgenstern: “Der Schnupfen”; “Der Aromat”; “Die Geruchsorgel”; “Das Butterbrotpapier”; “Mondendinge”

Distinguished ladies and gentlemen.

As on previous occasions when these eurythmy exercises were performed, I would like to introduce them with a few words today, in which I will speak about the particular artistic means, the formal language, in which this eurythmic art moves. The point is that on the stage we see a language that is truly inaudible but visible, a language that is performed through movements of the individual human being, through movements of groups of people and so on. What the human being performs is then accompanied either by music or by the recitation of poetry. And what occurs in the movements of the individual human being or the group of people should be the same revelation through a visible language or through a visible song, as on the other hand the same motifs are revealed musically or poetically, through recitation.

But it is not a matter of some kind of mime or pantomime or other kind of gestural art being the basis here; nor is it a matter of what is called dance in ordinary life being the basis here. Rather, it has been developed into a language of the human form and human movement that is just as essentially fixed as the language of sound and song itself, in which the human form lives, only in a different way. This has come about through the fact that, through sensual and supersensory observation, the movement tendencies that underlie the audible sound, the word formations and so on, and also the sentence formations, have been overheard in the human larynx and the other speech organs. In this way, something has come about that is as internally logical in the sequence of sounds as musicality, for example.

If you want to see what this eurythmic art is actually about, then it is useful to consider some of human development. Human development proceeds in such a way that [it is clear –] although it is not visible more clearly in historical times, but only in prehistoric times – how certain expressions of human life, let us say, for example, his ability to move, his ability to speak, have developed.

For our purpose here, I would like to point out one thing. There is an interesting fact, already known to ordinary science today, that points to an element of development in the human race: it is the fact that in the older languages, the primitive languages, for the human movement that then became dance, for the rhythmic movement that, as I said, later transformed into the movements performed during the dance, that for these “primal ic” movements, and for singing, there was only one word. They did not distinguish between what they were convinced belonged together: singing and rhythmic movement of the human body. In a sense, primitive man felt compelled, whenever possible, not to make sounds with still limbs, but to always accompany them with some movement of his limbs. He then also behaved in such a way that, when it was possible, the work he performed and in which he moved his limbs, when it was possible, he performed this work in such a way that his limbs could move in a certain rhythm, a certain regularity that arose instinctively in him.

This, which was characteristic of man in very early times, then became differentiated. As man advanced in civilization, the movements that arose from the will, so to speak, separated to a certain independence; they adapted more and more to the outer life. Only the leg movements did not retain a certain freer mobility, but the arm movements did. But even in these, I would say that in the leg movements, which were emancipating themselves from the tonal, the singing, that which was possible in such movements when they did not serve mere utility was still held back. These movements were, as it were, relegated to the instinctive will, to all that which the human being then placed in the indeterminate, unconscious will as his own humanity. In this way, the movements that had previously always been linked to song became differentiated into ritual dances. And even what in older times were called “love dances” had in a sense become differentiated. But it differentiated in such a way that in the case of cult dances, the movements, which used to be more closely related to the [gap in the text] and the emotional, were led down into the nobler unconscious, while in the case of love dances, they were led down into the instinctive unconscious will-like movements, which were also felt as one with singing, with the sounding word.

On the one hand, the movement that comes from the will differentiated and separated itself. On the other hand, what lay in the sound, in the word, differentiated itself, in that the movement increasingly passed over into the useful and the playful, and also into the cult-like in certain peoples. So that the word became the word of knowledge, into which, as it were, everything that can be expressed thoughtfully through the word was pressed from the intellect. So that, while the lower movements differentiated themselves into the useful, the words differentiated themselves into the means of knowledge and into the external conventional means of communication.

By advancing to a spiritualization of that which is given for human knowledge, the word is again imbued with the spirit, which in turn can then connect with the will. But, my dear attendees, if you want to achieve something artistic, you have to overcome the intellectual and the conceptual wherever possible. The intellectual and conceptual is paralyzing for art. But that which lives as spirit in the intellectual and conceptual can in turn be united with movement.

Now, what was once, I would say, a unified human revelation in the art of song and movement, for which there was only one name, is intimately connected with the human breathing rhythm. And the peculiar thing is that one can say that what actually plays from the innermost part of the human being, from this interplay of the spiritual-soul, physical-bodily, as it is expressed so finely in the breathing rhythm and the pulse, is more than in what is human rhythm in general. On the one hand, we can see how what is, so to speak, in the head becomes the intellectual in the word, and how, even if only in a slight way, arrhythmia occurs in the rhythmic being of the human being. And in the same way, arrhythmia occurs when the human being's mobility develops only in terms of what is useful.

If we now try to discern through sensory and supersensory observation what has now differentiated itself as a single group of organs in the activity of speaking, then we can see particularly well how this speaking is connected to breathing, how the breathing movements, so to speak, interact with speaking in one, but how the interplay of the thought and intellectuality causes arrhythmia. And we find arrhythmia in, I would say, an overly developed intellectual speech. But we also find arrhythmia in a speech that is too strongly based on the mere principle of utility.

By now trying to go back to the inner essence of man, to that inner essence that expresses itself, if I may put it this way, in the purely human rhythm and thus also coming back to how the sound adapts to this pure human rhythm, we find on the one hand that the true poet unconsciously arranges his speech in such a way that he lutes and words and in the whole sentence structure of the language in such a way that it connects to the pure human breathing rhythm or at least stands in a very specific relationship to this pure human breathing rhythm.

But as our civilization is today, if one were to start from the intellectual and rational, much that is arrhythmic would still enter into the human being. On the other hand, if we start from what develops out of the full human being in the will, we can already work back into the [movements of human limbs, especially the movement of the arms,] so that the soul-spiritual can also be expressed in the arm movement, as it was once developed out of human nature. In this way, and in exactly the same way, only in a different direction, in the movements of the human limbs, especially the arms, something similar is achieved to that which is present in the shaping of the air movements that are released from the rhythmic breathing process. One then expresses in a visible language the same thing that is formed in the air when the word is sounded. And one thereby gains the possibility of translating into the visible what is musically at the basis of song, what is poetically at the basis of formative language.

So here we do not have ordinary poetry, or a gestural art or a mimetic art, but a real expression of the human soul and spirit in the physical body, in the most beautiful harmony, in the same way as in those speech formations that are not borrowed from the principle of external utility, but that reveal themselves out of human nature itself. All that is striven for through eurythmy actually reveals what underlies a poem, what underlies a song, on the one hand from the musical side, and on the other from the pictorial side, from the plastic-creative side. And that which has lived in the poet as a fully human being comes visibly to the outside for revelation.

You can also see that, for example, all the bad habits of recitation and declamation, which are developing particularly abundantly today in an unartistic time, must be avoided. All the insertion of the prosaic content and the literal element into recitation and declamation, where one has particularly the emotional, inner emphasis – which is not intended to be a harsh judgment on the emotional, but it must merge into rhythm, tact [or into that which is plastic, image-like]. All the aspects that are particularly emphasized in prose recitation and declamation cannot be used for the declamation and recitation that should accompany the visible speech presented in eurythmy. For it is precisely that which is genuinely and truly artistic that is drawn from the realm of poetry. And in poetry it is not the literal meaning, but rather the underlying meter and rhythm, which is then expressed in the shaping of the language.

Therefore, even today, some people who are perhaps already sufficiently shocked by the eurythmic art itself are particularly shocked when they hear the special way of declaiming and reciting as an accompanying art, as it is required for this eurythmy.

This is something that is still widely misunderstood today: what this eurythmy is striving for, this visible language. Critics appear, such as “something is being shaped automatically” - one can predict - that our eurythmists showed too few facial movements, and yet the face would be the most expressive, and so on. For someone who really engages with the connection between the human soul and spirit and the visible language that appears here in eurythmy, it is as if someone were tempted to accompany what they say with continuous unnatural grimaces. That is why it is important that what is expressed should be expressed through a special language of form, through a special language of movement – and not through what otherwise also accompanies our ordinary speaking, for example, as random gestures or random facial expressions.

This is what I would like to say today about the one side of our eurythmic art: the artistic side.

I would just like to mention that this eurythmy also has a second element, an important hygienic-therapeutic one. Since the movements are taken from the human being itself, they can also be shaped in such a way that they have a direct healing effect. And movements can be found that must then proceed in a somewhat different way than those formed purely for artistic purposes, which can then also play a significant role in therapy, in hygiene. I just wanted to mention that.

The third element I would like to mention is the didactic-pedagogical aspect of our eurythmic art. At the Waldorf School in Stuttgart, which was founded by Emil Molt and is under my direction, we have had the opportunity to introduce this eurythmy as a compulsory subject. And it can be seen that from the moment the child enters primary school, they already feel it as a matter of course to live in these eurythmic movements. They feel how what is being developed here as a movement emerges from the whole being of the human being. This has already been clearly demonstrated in the practice of the Waldorf school. And so we have this eurythmy as a soul-inspired gymnastics, while in ordinary gymnastics there are only physiological processes. So that what affects the human body is taken into account, as we do in eurythmic didactics and pedagogy, that spirit and soul work together with the body, that the whole person is engaged in the activity. And here we can see for ourselves – our time, in which the Waldorf school exists, has been quite enough for that – how the eurythmic element is a training of the will initiative, how the impulses that are unleashed and released within the human being are in fact deep impulses of the will. If we consider how much our time needs the training of the will initiative, we will admit that it is indeed important that such bescelte gymnastics be practiced in our schools.

These are the various aspects of our eurythmic art, as far as they can be developed at present. That this eurythmic art is justified may already be seen from the fact that it is used to make use of that which is, as it were, an extract, an imprint of the whole great world, that is to say, a small world: the human organism itself, as an instrument for artistic activity. And if, on the one hand, Goethe says: “When nature begins to reveal her secrets to someone, that person feels an irresistible yearning for her most worthy interpreter, art,” then it must be said that human nature will reveal itself most beautifully through art when the human being uses his own organism as the tool for this art.

And when, on the other hand, Goethe says: “By being placed at the summit of nature, man beholds himself as a complete nature, which must bring forth a summit within itself. To do so, he elevates himself by permeating himself with all perfections and virtues, invoking choice, order, harmony and meaning, and finally rising to the production of the work of art.He can also rise to the production of the work of art if he not only places himself at the summit of nature in order to take measure, harmony, order and meaning from the external nature, but if he seeks measure, harmony, order and meaning in his own being, sets these in motion, makes himself the expression of the secrets of the world and makes visible in speech that which mysteriously moves through the human soul.

And when art is most beautiful when what the eyes see externally frees the spirit at the same time, and when everything that wants to give spirit becomes an external expression of the senses at the same time, then one can say: eurythmy fulfills these requirements. For that which the human being experiences inwardly in soul and spirit, by reliving the most beautiful products of language, the poems: that also comes to expression outwardly in the senses, visibly for the eye. Thus, in this eurythmic art, we have, quite obviously, the outer visible and the inner soul-spiritual of the human being working together, which, when they work together, give the most noble, the most beautiful expression of art.

We still have to apologize for some things because we are still in the early stages of this eurythmic art. And yet, the distinguished guests who are here often will have seen how we have been working, especially in the development of introductory silent forms, silent endings and the like, where we can show that in the eurythmic forms, even when nothing is spoken or recited, there is something linguistic, something visibly linguistic. But after all, this eurythmy is only at its beginning. Perhaps it will also be seen that when the poetic is already directly conceived rhythmically, when everything is looked at down to the last word — and that is the case in my “mystery dramas” — I would like to say that then the eurythmic expression arises by itself. This will be the case with the first part that we will perform today before the break, which is intended to provide a eurythmic rendition of a scene from one of my “mystery dramas”. After the break, there will be eurythmic renditions of other poems.

As I said, we must apologize. We ourselves are the strictest critics of what eurythmy can do today, but we are also in the midst of its developmental possibilities - they will perhaps first be developed by others, not by ourselves. But these possibilities for development are such that one can indulge in the hope that this youngest sister among the arts will one day be able to stand worthily beside her older sister forms, which are already fully entitled today.

Die Aufführung vom 9. April 1921 fand in der Schreinerei, die Schlussfeier zum Zweiten Anthroposophischen Hochschulkurs als «Aufführung eurhythmischer Kunst und musikalischer Darbietungen» am 10. April 1921 im Goetheanumbau statt, wobei die «Arielszene» aus dem «Faust» eurythmisch dargestellt und Musik von Max Schuurman und Henry Zagwijn gespielt wurde.

29. Ansprache zur Eurythmie

Zweites Bild aus dem Mysteriendrama «Der Seelen Erwachen» von Rudolf Steiner

Auftakt «Planetentanz»

«Weltseele» von J. W. v. Goethe mit Musik von Max Schuurman

«Prooemion» von J. W. v. Goethe

Spruch aus dem Seelenkalender (1.) von Rudolf Steiner

«Der Olympos» von J. W. von Goethe

Spruch aus dem Seelenkalender (2.) von Rudolf Steiner

«Gute Nacht» von Engelbert Humperdinck (Kindergruppe)

«Die Gäste der Buche» von Rudolf Baumbach mit Musik von Jan Stuten (Kindergruppe)

«Beim Anblick einer Gans» von J. Fercher von Steinwand

Humoresken von Christian Morgenstern: «Der Schnupfen»; «Der Aromat»; «Die Geruchsorgel>; «Das Butterbrotpapier»; «Mondendinge»

Meine sehr verehrten Anwesenden!

Wie sonst vor diesen eurythmischen Versuchen möchte ich mir auch heute erlauben, dieselben mit ein paar Worten einzuleiten, indem ich spreche über die besonderen Kunstmittel, die Formensprache, in denen sich diese eurythmische Kunst bewegt. Es handelt sich dabei darum, dass man auf der Bühne eine wirklich unhörbare, aber sichtbare Sprache sieht, eine Sprache, die ausgeführt wird durch Bewegungen des einzelnen Menschen, durch Bewegungen von Menschengruppen und so weiter. Dasjenige, was der Mensch ausführt, wird dann begleitet entweder vom Musikalischen oder von der Rezitation des Dichterischen. Und dasjenige, was auftritt in den Bewegungen des einzelnen Menschen oder der Menschengruppe, das soll genau dieselbe Offenbarung durch eine sichtbare Sprache sein oder durch einen sichtbaren Gesang, wie auf der anderen Seite dieselben Motive musikalisch oder dichterisch, rezitatorisch zur Offenbarung kommen.

Aber es handelt sich nicht darum, dass hier in irgendeiner Weise eine mimische oder pantomimische oder sonst eine Art von Gebärdenkunst zugrunde liegt; auch nicht darum, dass dasjenige, was man im gewöhnlichen Leben Tanz nennt, hier zugrunde gelegt ist. Sondern es ist ausgebildet worden eine in sich ebenso wesenhaft befestigte Sprache der menschlichen Gestalt und der menschlichen Bewegung, wie sie lebt - nur auf andere Art - in der Tonsprache und im Gesange selbst. Das ist dadurch zustande gekommen, dass durch sinnlich-übersinnliches Schauen abgelauscht worden ist dem menschlichen Kehlkopf und den anderen Sprachorganen die Bewegungstendenzen, welche dem hörbaren Laut zugrunde liegen, den Wortgestaltungen und so weiter, auch den Satzgestaltungen zugrunde liegen. Es ist dadurch etwas zustande gekommen, was innerlich so gesetzmäßig ist in der Aufeinanderfolge der Töne, wie das Musikalische zum Beispiel gesetzmäßig ist.

Wenn man durchschauen will, um was es sich eigentlich bei dieser eurythmischen Kunst handelt, dann tut man gut [daran], ins Auge zu fassen einiges von der menschlichen Entwicklung. Die menschliche Entwicklung schreitet ja so vor, dass [deutlich ist -] allerdings deutlicher nicht sichtbar ist in der historischen, sondern nur in der vorhistorischen Zeit —, wie sich bestimmte Lebensäußerungen des Menschen, sagen wir zum Beispiel seine Bewegungsfähigkeit, seine Sprachfähigkeit, gestaltet haben.

Für unseren Zweck hier möchte ich auf eines hinweisen. Es gibt eine interessante Tatsache, die heute auch schon der äußeren gewöhnlichen Wissenschaft bekannt ist und die auf ein Entwicklungselement im Menschengeschlechte hinweist: Es ist die Tatsache, dass in den älteren Sprachen, den primitiven Sprachen, für die menschliche Bewegung, die dann zum Tanz geworden ist, für die rhythmische Bewegung, die, wie gesagt, sich dann später umgestaltet hat in die Bewegungen, die während des Tanzes ausgeführt wurden, dass für diese «urrhythmischen» Bewegungen, möchte ich sagen, und für den Gesang eine einzige Wortbezeichnung da war. Man unterschied nicht dasjenige, wovon man überzeugt war, dass es innerlich zusammengehört: Gesang und rhythmische Bewegung des Menschen. Gewissermaßen der Urmensch fühlte sich veranlasst, wenn es ihm nur irgend möglich war, nicht dasjenige, was er schon ertönen ließ, mit ruhigen Gliedern ertönen zu lassen, sondern es immer begleitet sein zu lassen von irgendwelcher Bewegung seiner Glieder. Er verhielt sich ja dann auch so, dass, wenn es möglich war, die Arbeit, die er verrichtete und bei der er seine Glieder sich bewegend betätigte, wenn es möglich war, diese Arbeit so zu verrichten, dass die Glieder sich bewegen konnten in einem gewissen Rhythmus, einer bestimmten GesetzmäRigkeit, die sich ihm instinktiv ergab.

Dieses, was dem Menschen einer sehr frühen Zeit eigen war, differenzierte sich dann. Indem der Mensch in der Zivilisation vorrückte, sonderten sich gewissermaßen die Bewegungen, die aus dem Willen hervorgingen, zu einer gewissen Selbständigkeit ab; sie passten sich immer mehr und mehr dem äußeren Leben an. Nur [blieben] in einer gewissen freieren Beweglichkeit nicht die Beinbewegungen, wohl aber die Armbewegungen. Aber immer noch wurde zurückgehalten auch in diesen, ich möchte sagen von dem Tonlichen, Gesanglichen sich emanzipierenden Beinbewegungen dasjenige, was in solchen Bewegungen dann möglich war, wenn sie eben nicht der bloßen Nützlichkeit dienten. Sie wurden gewissermaßen hinuntergerückt, diese Bewegungen, in den instinktartig wirkenden Willen, in all [dasjenige], was dann der Mensch als sein eigenes Menschliches in den unbestimmten, unbewussten Willen hineinlegte. Dadurch differenzierten sich die Bewegungen, die früher immer mit dem Gesang verknüpft waren, zu Kulttänzen. Und auch dasjenige, was man in älteren Zeiten «Liebestänze» nannte, das war in gewissem Sinne differenziert. Aber es differenzierte sich so, dass eben bei den Kulttänzen ins edlere Unbewusste, bei den Liebestänzen ins instinktiv unbewusste Willensartige hinuntergeführt wurden die Bewegungen, die früher mehr mit dem [Lücke in der Textvorlage] und Gemüthaften zusammenhingen, als die Bewegung mit dem Gesang, mit dem tönenden Worte auch als eines empfunden wurde.

Indem sich auf der einen Seite die Bewegung, die aus dem Willen kommt, abdifferenzierte, absonderte, differenzierte sich auf der andern Seite dasjenige, was im Laute, im Worte lag, indem die Bewegung immer mehr und mehr ins Nützliche und ins Spielartige, auch wohl in das Kultartige bei gewissen Völkern überging, differenzierte sich der Mensch nach dem Worte hin. Sodass das Wort zum Erkenntniswort, zu demjenigen wurde, in das gewissermaßen vom Verstande aus hineingepresst wurde alles dasjenige, was gedankenhaft sich durch das Wort ausdrücken lässt. Sodass, während die unteren Bewegungen sich differenzierten zum Nützlichen, differenzierten sich die Worte zum Erkenntnismittel und zum äußeren konventionellen Verständigungsmittel.

Indem hier fortgeschritten wird zu einer Durchgeistigung desjenigen, was für die menschliche Erkenntnis gegeben ist, wird auch wiederum das Wort durchdrungen mit dem Geiste, das dann auch wiederum mit dem Willen sich verbinden kann. Aber, meine sehr verehrten Anwesenden, wenn man Künstlerisches erreichen will, so muss man — wo möglich - das Verstandesmäßige, Gedankliche überwinden. Das Verstandesmäßig-Gedankliche ist lähmend für die Kunst. Aber dasjenige, was als Geist lebt im Verstandesmäßig-Gedanklichen, es kann wiederum vereinigt werden mit der Bewegung.

Nun ist dasjenige, was einstmals, ich möchte sagen einheitliche menschliche Offenbarung in der Gesang-Bewegungskunst war, für die man nur eine Bezeichnung hatte, das ist innig zusammenhängend wiederum mit dem menschlichen Atmungsrhythmus. Und es ist das Eigentümliche - man kann sagen, was ja eigentlich vom Innersten der menschlichen Wesenheit spielt von diesem Ineinander-Zusammenspielen von Geistig-Seelischem, Physisch-Leiblichem, wie es sich besonders so fein ausdrückt im Atmungsrhythmus und im Puls als in dem, was überhaupt menschlicher Rhythmus ist. Man kann sehen, wie auf der einen Seite, indem dasjenige, was gewissermaßen nach dem Kopfe geht, zu dem Verstandesmäßigen in dem Worte wird, wie dadurch, wenn auch in einer leisen Weise Arrhythmie einrritt, Arrhythmie in dem Rhythmenwesen des Menschen. Und ebenso tritt Arrhythmie ein, wenn die Beweglichkeit des Menschen sich entwickelt nur nach dem Nützlichen hin.

Wenn man nun das Bestreben hat, dasjenige zu erlauschen durch sinnlich-übersinnliches Schauen, was sich nun herausdifferenziert hat als eine einzelne Organgruppe in der Betätigung des Sprechens, dann kann man besonders gut überschauen, wie zusammenhängt dieses Sprechen mit dem Atmen, wie die Atembewegungen gewissermaßen mit dem Sprechen in eines zusammenspielen, wie aber das Hineinspielen des Gedanklichen-Verstandesmäßigen Arrhythmie bewirkt. Und Arrhythmie finden wir bei, ich möchte sagen einem zu stark entwickelten verstandesmäßigen Sprechen. Wir finden aber auch Arrhythmie bei einem Sprechen, das zu stark nach dem bloßen Nützlichkeitsprinzip hingeht.

Indem wir nun versuchen zurückzugreifen zur inneren Wesenheit des Menschen, zu jener inneren Wesenheit, die sich, wenn ich es so ausdrücken darf, im rein menschlichen Rhythmus ausdrückt und damit auch wiederum zurückkommend darauf, wie sich das Tonliche diesem reinen menschlichen Rhythmus anpasst, so finden wir auf der einen Seite, dass der wahre Dichter ganz unbewusst seine Sprachbehandlung so einrichtet, dass er in der Aufeinanderfolge der Laute und Worte und in der ganzen Satzgestaltung der Sprache eine solche Gestalt gibt, dass sie sich anschließt an den reinen menschlichen Atmungsrhythmus oder wenigstens zu diesem reinen menschlichen Atmungsrhythmus in einem ganz bestimmten Verhältnisse steht.

Aber so, wie heute unsere Zivilisation ist, so würde - wenn man ausgehen würde zunächst vom Gedanklich-Verstandesmäßigen noch immer viel Arrhythmisches hineinkommen in das menschliche Wesen. Dagegen kann man heute schon, wenn man ausgeht auf dasjenige, was aus dem Vollmenschen im Willen sich herausentwickelt, wiederum zurückwirken in die [Bewegungen menschlicher Glieder, namentlich in die Bewegung der Arme,] sodass sich auch in der Armbewegung ausdrücken lässt das Seelisch-Geistige, wie es dereinst aus der menschlichen Natur herausgebildet war. Dadurch bekommt man in genau derselben Weise - nur nach einer anderen Seite hin, in den Bewegungen der menschlichen Glieder, namentlich der Arme — etwas Ähnliches, wie vorhanden ist in der Gestaltung der Luftbewegungen, die aus dem rhythmischen Atmungsprozess mit entlassen werden. Man drückt dann in einer sichtbaren Sprache das Gleiche aus, was sich in der Luft gestaltet beim tönenden Worte. Und man bekommt dadurch die Möglichkeit, was musikalisch dem Gesange, was dichterisch zugrunde liegt der gestaltenden Sprache, auch ins Sichtbare überzuführen.

Sodass man also hier nicht hat eine gewöhnliche Dichtung, nicht hat eine Gebärdenkunst oder eine mimische Kunst, sondern dass man hier hat einen wirklichen Ausdruck des menschlichen Geistig-Seelischen im Physisch-Leiblichen, wie sie am schönsten zusammenstimmen, so zusammenstimmen, wie eben in jenen Sprachformungen, die nicht dem äußeren Nützlichkeitsprinzip entlehnt sind, sondern die heraus sich offenbaren aus der menschlichen Natur selber. All dasjenige, was da durch die Eurythmie angestrebt wird, es offenbart eigentlich das, was einem Gedichte, was einem Gesanglichen zugrunde liegt auf der einen Seite von der musikalischen, auf der anderen Seite von der Bildseite, von der plastisch-gestaltenden Seite her. Und es kommt dasjenige, was in dem Dichter als Vollmenschen gelebt hat, sichtbarlich nach außen zur Offenbarung.

Man sieht das auch darinnen, dass zum Beispiel all die Unarten des Rezitierens und Deklamierens, die sich heute in einer unkünstlerischen Zeit ganz besonders üppig entwickeln, dass die wegbleiben müssen. All das Hineinnehmen namentlich des inhaltlich-prosaischen, des wortwörtlichen Elementes in das Rezitieren und Deklamieren, wo man besonders das gefühlmäßige, innere Betonen hat — womit gar nicht ein scharfes Urteil gefällt werden soll über das Gefühlsmäßige, allein, es muss übergehen in Rhythmus, Takt [oder in das,] was plastisch, bildähnlich ist. All dasjenige, was von Prosa ganz besonders betont wird in Rezitation und Deklamation, das kann nicht gebraucht werden zu demjenigen Deklamieren und Rezitieren, das begleiten soll diese sichtbare Sprache, die durch die Eurythmie dargeboten wird. Denn dasjenige wird gerade aus dem Dichterischen herausgeholt, was das echte, wahre Künstlerische ist. Und das ist eben in der Dichtung nicht das Wortwörtliche, sondern das ist in der Dichtung dasjenige, was als Takt, als Rhythmus zugrunde liegt, was sich dann ausdrückt in der Formgestaltung der Sprache.

Daher wird heute noch mancher, der vielleicht schon durch die eurythmische Kunst selber genug schockiert ist, er wird noch besonders schockiert dadurch, dass er die besondere Art des Deklamierens und Rezitierens als begleitende Kunst, wie sie für diese Eurythmie gefordert wird, hört.

Das ist etwas, was heute noch vielfach missverstanden wird: Was durch diese Eurythmie angestrebt wird, diese sichtbare Sprache. Kritiken tauchen auf, wie «etwas automatisch gestaltet» - man kann es voraussagen -, dass unsere Eurythmisten zu wenig Gesichtsbewegungen zeigten, und das Gesicht wäre doch das Ausdrucksvollste, und so weiter. Das ist geradeso für denjenigen, der nun wirklich eingeht auf den Zusammenhang, der besteht zwischen dem menschlich Seelisch-Geistigen und der sichtbaren Sprache, die hier in der Eurythmie zum Vorschein kommt, als wenn jemand versucht wäre, dasjenige, was er spricht, mit fortwährenden unnatürlichen Grimmassen zu begleiten. Darum handelt es sich, dass gerade dasjenige, was zum Ausdruck kommt durch eine besondere Formensprache, durch eine besondere Bewegungssprache zum Ausdruck kommen soll - und eben nicht durch dasjenige, was sonst auch zum Beispiel als Zufallsgebärde, auch als Zufallsmimik des Gesichtes unser gewöhnliches Sprechen begleitet.

Das möchte ich heute sagen zu der einen Seite, welche unsere eurythmische Kunst hat: zu der künstlerischen Seite.

Ich erwähne nur, dass diese Eurythmie auch ein zweites Element hat, ein wichtiges hygienisch-therapeutisches. Da die Bewegungen herausgeholt sind aus der menschlichen Wesenheit selber, so können sie auch so gestaltet werden, dass sie direkt gesundend sind. Und es lassen sich Bewegungen finden, die allerdings dann in einer etwas anderen Weise verlaufen müssen, als die rein zu Kunstzielen geformten, die dann auch gewissermaßen in der Therapie, in der Hygiene eine bedeutsame Rolle spielen können. Das will ich nur erwähnen.

Als drittes Element möchte ich ebenfalls erwähnen das Didaktisch-Pädagogische unserer eurythmischen Kunst, Wir haben in der von Emil Molt in Stuttgart begründeten, von mir geleiteten Waldorfschule Gelegenheit gehabt, diese Eurythmie einzuführen als ein obligatorisches Unterrichtsfach. Und man sieht, dass das Kind von dem Zeitpunkt an, wo es die Volksschule betritt, durchaus schon es als ein Selbstverständliches fühlt, in diesen eurythmischen Bewegungen zu leben. Es fühlt, wie hervorgeht aus der ganzen Wesenheit des Menschen selber dasjenige, was hier als Bewegung entfaltet wird. Das hat sich durchaus schon gezeigt in der Praxis der Waldorfschule. Und wir haben daher diese Eurythmie als ein beseeltes Turnen, während beim gewöhnlichen Turnen nur physiologische Vorgänge sind. Sodass dasjenige, was die menschliche Körperlichkeit betrifft, ins Auge fassen wird, wie wir es bei der eurythmischen Didaktik und Pädagogik so machen, dass Geist und Seele mit dem Leib, dem Körper zusammenwirken, dass also der ganze Mensch in Tätigkeit übergeht. Und da kann man sich davon überzeugen — dazu reichte unsere Zeit, in der die Waldorfschule besteht, durchaus schon aus -, wie das eurythmische Element eine Schulung der Willensinitiative ist, wie die Impulse, die entfesselt, die gelöst werden im Innern des Menschen, tatsächlich tiefe Willensimpulse sind. Wenn man bedenkt, dass unsere Zeit gar sehr die Ausbildung der Willensinitiative braucht, so wird man zugeben, dass es allerdings wichtig ist, dass solches bescelte Turnen in unseren Schulen geübt würde.

Das sind die verschiedenen Seiten unserer eurythmischen Kunst, soweit sie bis jetzt entwickelt werden können. Dass diese eurythmische Kunst berechtigt ist, es mag schon daraus hervorgehen, dass ja versucht wird, mit ihr dasjenige als Instrument des Künstlerischen zu verwenden, was gewissermaßen ein Auszug, ein Abdruck der ganzen großen Welt, was also eine kleine Welt ist: der menschliche Organismus selber. Und wenn Goethe auf der einen Seite sagt: Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen beginnt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst - so muss man sagen: Die menschliche Natur, sie wird sich durch Kunst am schönsten zum Vorschein bringen, wenn der Mensch seinen eigenen Organismus als das Werkzeug dieser Kunst verwendet.

Und wenn auf der anderen Seite Goethe sagt: Indem «der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder als eine ganze Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorzubringen hat. Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Vollkommenheiten und Tugenden durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft und sich endlich zur Produktion des Kunstwerkes erhebt», so ist zu antworten: Er kann sich zur Produktion des Kunstwerkes erheben auch, wenn er nicht nur sich an den Gipfel der Natur stellt, um aus der äußeren Natur Maß, Harmonie, Ordnung und Bedeutung zusammenzunehmen, sondern wenn er Maß, Harmonie, Ordnung und Bedeutung in seiner eigenen Wesenheit sucht, diese in Bewegung bringt, sich selber zum Ausdrucke der Weltengeheimnisse macht und dasjenige, was geheimnisvoll durch die menschliche Seele zieht in dem Sprechen, das auch äußerlich sichtbarlich macht.

Und wenn Kunst am schönsten dann wirkt, wenn in ihr dasjenige, was äußerlich die Augen sehen, zu gleicher Zeit den Geist befreit, und wenn alles dasjenige, was Geist geben will, zu gleicher Zeit äußerer Sinnesausdruck wird, so kann man sagen: Die Eurythmie genügt diesen Anforderungen. Denn dasjenige, was der Mensch innerlich seelisch-geistig erlebt, nacherlebt, indem er der Sprache schönste Produkte, die Dichtungen nacherlebt: Das kommt auch äußerlich sinnlich-sichtbarlich zum Vorschein fürs Auge. Dadurch haben wir in dieser eurythmischen Kunst ganz offenbar zusammenwirkend das äußere Sichtbare und das innere Geist-seelische des Menschen, was im Grunde genommen in seinem Zusammenwirken den edelsten, den schönsten Ausdruck der Kunst gibt.

Wir müssen für manches noch um Entschuldigung bitten, weil wir noch im Anfange sind mit dieser eurythmischen Kunst. Und trotzdem: Die verehrten Anwesenden, die öfter Gelegenheit haben, da zu sein, sie werden gesehen haben, wie wir fortarbeiten, namentlich in der Herausgestaltung einleitender stummer Formen, stummer Ausklänge und dergleichen, wo man zeigen kann, dass in den eurythmischen Formen, auch wenn gar nicht dazu gesprochen oder rezitiert wird, ein Sprachliches, ein sichtbar Sprachliches gegeben wird. Aber es ist eben immerhin diese Eurythmie doch erst in ihrem Anfange. Man wird vielleicht auch sehen, dass dann, wenn das Dichterische schon unmittelbar rhythmisch gedacht ist, wenn bis aufs Wort - und das ist ja in meinen «Mysteriendramen» der Fall -, wenn bis aufs Wort und alles hin angeschaut ist, möchte ich sagen, dass dann sich der eurythmische Ausdruck wie von selbst ergibt. Das wird der Fall sein bei unserem ersten Teil, den wir heute - vor der Pause - aufführen und der eine eurythmische Wiedergabe bringen soll einer Szene aus einem meiner «Mysteriendramen». Nach der Pause werden dann eurythmische Wiedergaben anderer Dichtungen erfolgen.

Wie gesagt, wir müssen um Entschuldigung bitten. Wir sind selbst die strengsten Kritiker dessen, was heute die Eurythmie erst kann; aber wir stehen auch drinnen in dem, was ihre Entwicklungsmöglichkeiten sind - sie werden vielleicht erst von andern, nicht mehr von uns selbst ausgebildet werden. Aber diese Entwicklungsmöglichkeiten sind so, dass man sich der Hoffnung hingeben kann: Diese eurythmische Kunst werde als jüngste Schwester unter den Künsten sich einmal würdig neben ihre älteren, heute schon voll berechtigten Schwesterformen hinstellen können.