The Dornach Building

GA 287

19 October 1914, Dornach

Translated by Steiner Online Library

Second Lecture

Our friends should perceive the universality of style in our building in Dornach. To this end, however, it is necessary that our friends try to transform everything that we have brought to our souls over the years through spiritual scientific research into feeling, so that we come to understand the forms of our building as universal and thus also ambiguous symbols out of inner feeling.

When I spoke here last time, I drew attention to the way in which handling reveals itself to us for a universal feeling of human evolution. I pointed out how we can perceive Homer as a transitional figure, how we can perceive in him the transition from ancient times, when everything in human development and human culture was still based on a certain clairvoyance, to the time in which we ourselves live, and into which the mystery of Golgotha shone with the first rays of light that were to emanate from him.

I said that Homer created figures in Agamemnon and Achilles in which he showed how the old clairvoyant life of human knowledge transitions into a different, new way of feeling, thinking, seeing, willing, and also acting.

Basically, everything that has happened to us since the blossoming of the fourth post-Atlantean cultural period, the Greco-Latin period, and also what has emerged as the goal of today's striving among the various peoples, can only be understood if one grasps it as resting on the foundation of the ancient clairvoyant culture.

Certainly, much has been newly developed in the fourth post-Atlantic period and in the part of the fifth post-Atlantic period that we have lived through. But in the fundamental impulses of what lives in the fourth and fifth post-Atlantic periods, what has come over from ancient times is still alive and can be clearly felt – for those who are willing to feel it.

It is not so easy to recognize this ancient foundation and heritage of human development from the surface of history. But if one allows oneself to look a little at what is more or less unconsciously at work in human nature, so that it enters into the newer development, one notices everywhere how this newer humanity, which fills the fifth post-Atlantic period, has, one might say, in its nerves and blood what has come down to our time from the first post-Atlantean, the ancient Indian cultural epoch, from the second, the ancient Persian, from the third, the Egyptian-Babylonian-Chaldean cultural epoch, and especially from the fourth, the Greek-Latin cultural epoch. Everything that happened in these cultural epochs, everything that humanity has achieved, is less evident in the external history of humanity; but it can be sensed and felt in human characters, in the way people think and feel – “must” I say – it must be felt and sensed. The human being of the fifth cultural epoch in which we live is such that his nerves, his blood, his etheric and astral bodies contain what he has inherited from ancient times. It lives in them. It lives as a feeling, as a fundamental impulse within them. To this they have added what comes from the higher worlds.

Since we live in a time when the ego is developing, a time when external intellectual culture must set the tone, when external philosophy must prevail, what comes from above, from the guidance and leadership of the spiritual worlds, into the impulses of human beings in the physical world, meets with little understanding.

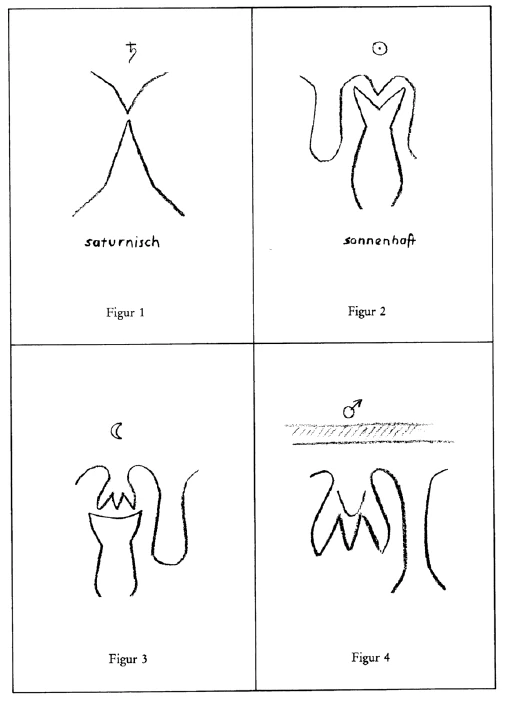

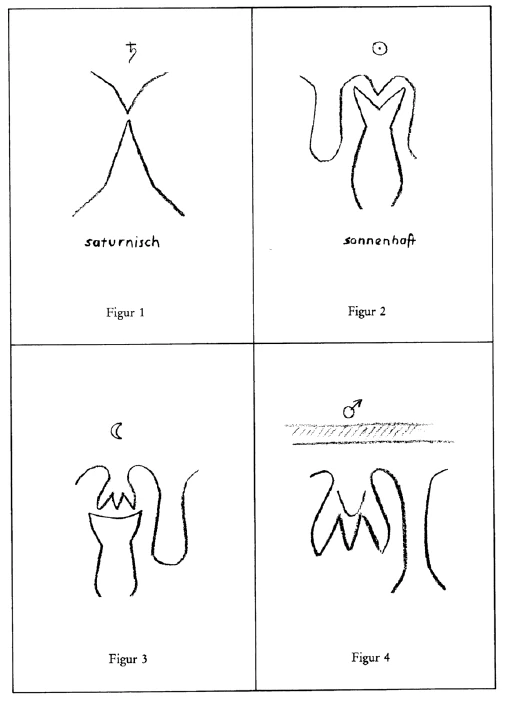

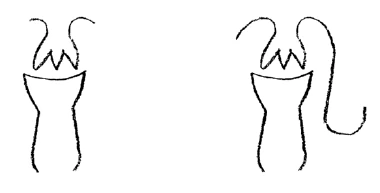

And if we want to indicate with a symbol our, I would say, dynamic feeling of how modern human beings, the human beings of the fifth post-Atlantean cultural period, fit into the overall development of humanity, then we can choose this symbol to indicate it with a few strokes (the lower symbol in Figure 1 is drawn on the board), representing a force acting from below upwards, which actually illustrates all those impulses that human beings carry in their blood and nerves, in their etheric and astral bodies, originating from the epoch preceding the first post-Atlantean cultural epoch.

And in a force descending from above, in an impulse descending from above, we can indicate that which, in our own intuition, works down from the spiritual world with a force that is weaker than that which human beings carry within themselves from ancient times (the upper symbol in Figure 1 is drawn on the blackboard):

Our spiritual scientific research provides us with a guideline for understanding the world in which we live. We need only think of how attempts have been made, based on this spiritual scientific research, to recognize how the leading peoples of the fifth post-Atlantean cultural epoch embody the various soul members of the human being in the impulses of their culture; we need only think of how, for example, the peoples who inhabit the Italian and Spanish peninsulas—as peoples, not as individuals, as has already been repeatedly explained here—incorporate into their culture everything connected with the sentient soul, so that what we feel as the character of the sentient soul lives primarily in the peoples who inhabit the Italian and Spanish peninsulas. These peoples represent, in a sense, a special development of the main process indicated by this sign (the lower sign in Figure 1). They show, in a certain way, more concretely and more sharply developed, what lives in the impulses of the blood and the nerves, of the etheric and astral bodies, in the sense indicated above. One might say that everything that came over from ancient times is expressed in these peoples and their fundamental impulses in such a way that the forces striving upward from below take on a clearer form. This lower sign has something still inorganic, merely dynamic; it contains only hints of the impulses of the fifth post-Atlantean epoch.

If we now want to consider the special characteristics of the peoples of the Italian and Spanish peninsulas, we must be clear that they develop more specifically and concretely the impulses that live in the blood, in the nerves, in the etheric and astral bodies, in order to consciously welcome the new era, but they do so with the power of the old. In short, we come to indicate the special impulse that goes from below to above in these peoples by developing this sign (the lower one in Figure 1) more, by shaping it, as it were, like a flower opening upwards, and that we, in what comes from the spiritual guidance from above, indicate more only that which lives in the comprehension of these peoples in relation to the higher realms. (In the course of the further explanations, Figure 2 is gradually drawn on the board, see page 33.)

These peoples still have little understanding of what we have expressed here with the symbol (the upper one in Figure 2), but they fully absorb everything that the sentient soul can take in from ancient times. They absorb all the secrets of the ancient forms, I would say, the secrets of the ancient artistic characters. This must be indicated [in the drawing] by allowing everything that has been shaped in the forms of earlier times to come down as a renewed gift from above. One might say: everything that lives in the character of these peoples rests as if on a pillar, so that it is expressed by this sign, which I have drawn on the board as a second sign (see Figure 2, page 33).

Everything that we recognize in this way from spiritual science must be confirmed in the facts of the outer world when we survey them. And we must survey them if we want to take in spiritual science in the right sense. But we must first take what spiritual science says to our hearts and souls, and then ask the world whether what spiritual science says is really realized and actualized in the world. That is to say, if spiritual science is to be verified in the sense indicated, we must find in the outer culture of the peoples that which lives primarily in the feeling soul; we would have to find in the culture of the peoples of the fifth post-Atlantean epoch a kind of resurrection of what was already present in earlier times and what the aforementioned feeling soul peoples express in themselves. As a repetition, we would therefore have to find what lived in the Egyptian-Babylonian-Chaldean epoch, but reborn in a way that corresponds to our time.

Now, what lived in the souls of the Egyptian-Babylonian-Chaldean peoples? A devotion to the outer world, as befits the character of the sentient soul, a devotion to the stars. And in the relationship between the stars, which are at rest in the universe, and the wandering stars, the planets, people felt something like an innate, truly sublime astrology. They looked out into the structure of the world and found in what the stars expressed the mystery of spiritual events.

Now the first part of the culture of the fifth post-Atlantean epoch was to repeat from the soul what lay in this culture of the sentient soul. We could therefore expect, if we were to follow the guidance offered by spiritual science, that something would arise within the community of the Italian and Spanish peninsulas which, on the one hand, would express the feeling-soul character of the Egyptian-Chaldean epoch, but on the other hand would correspond to the internalization that took place through the mystery of Golgotha. We would have to experience something that recreates the old in a new form. -Chaldean epoch, but on the other hand corresponds to the internalization that took place through the Mystery of Golgotha. We would have to experience something that recreates the old spiritual astrology, but now applied to the inner life, to the human soul. By looking at the simple forms of Egyptian-Chaldean culture, we should find special flower-like forms emerging, so that the rising impulses shown by human beings would be realized in this sign (Figure 2, below), and in the upper sign, that which comes in from the stars, that is, from the spiritual world. There must be something within the culture of the southern peoples that represents a “soulful” culture, an Egyptian-Babylonian-Chaldean astrology brought back to us, but imbued with soul, filled with soul.

My dear friends, it goes without saying that you are all thinking of what I have just spoken about in the fullest sense. It is nothing other than what Dante recorded in the Divine Comedy. Dante is the spirit who revived the Egyptian-Chaldean culture, imbued with soul.It will be easy for you to describe what is connected in the fifth post-Atlantean epoch with the fundamental and primordial impulses of ancient times as Saturnic. (The word “Saturnic” is written on the blackboard in Figure 1, see page 33.) The basic feature of all connections between the cultures of the fifth post-Atlantean period and the ancient cultures bears the Saturnian character. The Saturnian works out of the fundamental impulses of the human soul and receives impulses from above, through which the culture of the sentient soul, the culture of the intellectual and emotional soul, and the culture of the ego can flourish.

And furthermore, it will be easy for you to describe the next symbol (Figure 2) as solar. (The word “solar” is written on the blackboard next to Figure 2, see page 33.) I have just hinted at the solar aspect in an important impulse of Latin-Italian culture, in Dante. We need only add that Italy is the motherland of all form, of everything solar that must come to human beings through the feeling soul. We might even expect that a thinker with a very specific character would appear within this culture, who speaks out of unconscious impulses in such a way that one is reminded of this solar nature. We might find this quite natural from the perspective of spiritual science.

For example, a philosopher might arise who—even if he might not be philosophically clear about the impulse that is in his soul, but feels it and allows himself to be ruled by it—might say: External state life must also be organized in such a way that the sunny aspect of culture shines through this external state life. A philosopher might have a feeling about this, so that he speaks of the sun-like nature of this culture, even in the external social life of human beings. We need not be surprised when we find this. Campanella wrote a philosophical work which he titled “The City of the Sun.”

You will become more and more convinced that everything, every single thing, is in harmony with what spiritual science brings down from the spiritual heights, and that if you really want to understand life, you cannot understand it in any other way than by illuminating it with the results of spiritual science.

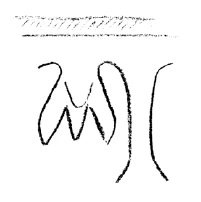

Moving on, we come to the culture which, according to the findings of spiritual science, we must describe as the culture of the intellectual or emotional soul, which developed in the fifth post-Atlantean cultural period, primarily in the area of present-day France. This culture was destined, in a more concrete sense than was previously the case, namely as was the case at some point in the Italian-Spanish culture, to take up what comes from above and, precisely through this, to bring the intellectual or emotional soul to greater development, to a certain flowering. If one wants to have a correct symbol for this culture, one would have to characterize this symbol as follows:

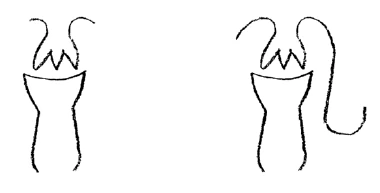

Here (Figure 3, left) is a form for what comes from above, and here is a form for what comes from below. The intellectual or emotional soul culture, which previously existed in abstracto, is triggered in concreto and proves to be particularly suitable for absorbing this higher culture.

Anyone who allows the characteristics of French culture to work on their soul will truly discover how this culture is particularly suited to absorbing what was Greek-Latin culture, and will discover how the fourth post-Atlantic cultural epoch is revived in French culture. One might say that it trickles into this French culture and permeates it, like a liquid trickling into a chalice.

Thus Spanish-Italian culture passes into French culture, but in such a way that Greek culture is revived in French culture. I do not believe that a better symbol can be found for the transition of Spanish-Italian culture into French culture than this one, which is enclosed on the left and right by such lines (Figure 3, right).

Anyone who would now raise the question of whether what emerges from the guidelines of spiritual science is also evident in external reality can easily find an answer by looking a little at the actual circumstances. However, it is necessary to emphasize, especially in such matters, that anyone who wants to judge these things must judge on the basis of facts, not on the basis of preconceived opinions.

This must be emphasized again and again in our time, because everyone wants to judge everything without regard to the facts, which are difficult to acquire in life. But if you want to understand the very peculiar character with which the Greek essence flows into the essence of French culture, I advise you to study how the figure of Oedipus has entered French poetry, how Sophocles' Oedipus is revived in the Oedipus poems of Corneille and Voltaire. What I have just said can be confirmed in detail. But this single example is not the only one that confirms it; many other examples could be cited. However, one must really engage with it.

However, the fact remains that in most editions of Corneille's works, the Oedipus poem is no longer to be found, and that Voltaire's work is no longer appreciated either. But anyone who studies these works will find that the transformation of the Oedipus poem by Corneille and Voltaire signifies the revival of the Greek era in French culture.

One will find that Sophocles incorporated into his heroic poetry what was still alive in the Greek-Latin cultural epoch from ancient clairvoyance, while in Corneille and Voltaire everything has simply become a matter of the human soul. One must completely disregard whether Sophocles' Oedipus is more appealing than what later became of it. One must look purely at the transformation that has taken place. However, it must be noted that this transformation aims to remove Oedipus entirely from the personal nature of man in modern times.

I said that one must disregard what is unsympathetic. So that is disregarded. However, one can point out quite objectively that in Corneille and Voltaire we encounter something new in Oedipus poetry. In Sophocles, the figure of Oedipus appears to us to be woven into a universal human destiny, which we can only describe with the words used by the poet to describe such a great, gigantic destiny: that it elevates man by crushing him. The magical aura that emanates from Sophocles' Oedipus stems precisely from the fact that in this poetry one can sense the influence of spiritual worlds on the fate of nations, worlds that intervene in human destiny in such a way that humans cannot see through them or penetrate them, and what the gods inflict on humans may seem to them to be the harshest injustice.

One can imagine that every Greek felt something of how inscrutable fate is, in which even the will of the gods is inscrutable. At any moment, the same fate as that of Oedipus can befall any individual. Fate remains inscrutable.

This magical aura of Sophocles' Oedipus tragedy, which emanates from it, has found its way into the most personal works of Corneille and Voltaire. The transition is made in Corneille; the matter is fully developed in Voltaire. In Voltaire's Oedipus drama, we have a development that would have been completely unthinkable in ancient times: Prince Philoktetes, the family friend, who completes the marital alliance to form a triangle. Jocasta knew Philoktetes before her marriage; the affair continued until she became an attractive widow and then married her own son, Oedipus. These are all personal circumstances that would have been impossible in ancient drama.

But we can go further; we can try to penetrate everything that inspired the great French poets, and we will find that the adoption of the Greek element is clearly expressed, both in poetry and in French poetics. We know how Lessing studied the way in which French poetry adopted an aesthetic principle from the great Greeks in relation to their poetics; we know how this aesthetic principle plays a role in Corneille, Racine, and Voltaire as the unity of time, place, and action.

Only those who consider the influence of the ancient Greek spirit on French poetry can understand French classical poetry. And if we want to find the guidelines provided by the humanities clearly realized in this culture, we can do so by asking the question: Where do we actually encounter the essence of this French culture most distinctly? Where is it unmatched? Where does it reach its highest peak? Of course, one must be very objective in order to answer these questions correctly, and people today are not very inclined to be objective, especially in our time. But for those who view things objectively, the highest peak of French culture is Molière's creations. Compared to what has been achieved by Corneille and Racine, or even in more recent French culture, Molière's creations are a perfection that cannot be equaled. Even if any culture may believe that the same can be achieved by another people, objectively speaking, it must be said that perfection of the same kind is certainly possible, and even greater perfection, but not in this particular form. To claim that the uniqueness of Molière, the character of Molière born of the intellectual or emotional soul, could be achieved again, or even that some semblance of it could be achieved, would be a mistake. This is the pinnacle of the essence of that culture which springs from the intellectual or emotional soul.

Molière's comedy is, one might say, “comedy per se,” “comedy in itself,” and it is impossible to understand it internally, spiritually, if one is not clear that the intellectual or emotional soul reigns in it, reigns as it could only reign once in this peculiarity. For everything that arises in the course of human development occurs only once in its characteristic form. Just as one never turns eighteen or twenty-five twice in a lifetime, so humanity will never twice produce what has been achieved in a representative personality such as Molière.All this can be felt from this sign (Figure 3, page 33).

My dear friends, if we now interrupt ourselves here and refer to what has been said in my lecture cycle on the souls of peoples in relation to the European souls of the fifth post-Atlantic cultural epoch, we can raise new questions in the same vein, questions related to what we have discussed about how Central European culture is the culture of the “I.”

If this Central European culture is the culture of the I, then it will enter into a similar relationship with the other cultures we have spoken of, as the I in the human being relates to the feeling soul, the intellectual or emotional soul, and the conscious soul. Here, too, we should be guided by what spiritual science suggests. If Italian culture represents what is taken in by the sentient soul, then it should have a certain relationship to the culture of the I, to Central European culture; that is, this Central European culture, which works primarily from the ego, should be dependent on immersing itself in the sentient soul, living out with it, allowing itself to be fertilized by it, as is the case with the individual human being with the ego and the sentient soul.

Let us take the relationship of the ego to the sentient soul in human beings. The ego, which contains the impulses of one's own inner life, must immerse itself in the sentient soul, otherwise it remains unfertilized by what can affect it from the outside world through forms. Human beings must repeatedly immerse themselves in their feelings. There must be a confrontation between the impulses of feeling and the ego. Accordingly, we can expect that the members of the ego culture of Central Europe will seek a living connection with the culture of the feeling soul of the South; they will seek expansion outward in political, but also in higher spiritual relations.

Open up the history of the Staufers, open up what is happening between what is present in Central Europe as Staufer, Ghibelline, and Guelph impulses, open up what is told about the continuous journeys of the Saxon and Staufer rulers to Italy. Consider this whole life of Central Europe with Italy, and you have precisely the life of the feeling soul with the ego.

But one can further expect that the ego nature will produce forms from the character of the human being that appear in art; one must expect gnarled, characteristic forms from the ego nature, which are formed more from the ego. These forms can be found in Holbein and Dürer. But in Dürer's case, they can only be found after his stay in Italy, where his art was enriched by his encounter with the Italian culture of the sentient soul.

If we move on to more recent times, we find the same phenomenon everywhere. From Goethe's journey to Italy to Cornelius and Overbeck and up to the present day: everywhere we have the conflict between the culture of the ego and the culture of the sentient soul.

What is happening between Central Europe and Italy is a reflection of what is happening between the ego and the sentient soul of the human being. In every detail, the course of external development proves us right when we examine it according to the guidelines of our spiritual scientific research.

Now let us look at the relationship that exists between the ego part of the soul and the intellectual or emotional soul. We must expect that what is evident within human nature between the ego and the intellectual or emotional soul will also appear in external life.

The relationship between the ego and the sentient soul is such that the ego submerges, one might say uncritically submerges, into the sentient soul, allowing itself to be fertilized by the culture of the sentient soul.

It is quite natural that the relationship between the culture of the ego and the culture of the intellectual or emotional soul must take on a character that is more of an intellectual debate, one might say, an intellectual debate. For the intellectual or emotional soul is that part of the human soul which puts thinking at its service – try to get an idea of its character from my “Theosophy” – it is at the same time that part of the human soul in which the ego is absorbed, with which the ego must grapple for its own sake.

We must therefore expect that there is an intimate relationship between the culture of the intellectual soul and the culture of the ego. One cannot imagine a more appropriate form for this relationship in human beings — it goes without saying that one cannot, but one must say it nonetheless, because it draws attention to what is important — one cannot imagine a more appropriate form than the Central European philosopher Leibniz and his relationship to French culture. Leibniz, who is so immediately Central European in his intellectual character, who transfers everything he accepts from outside — for example, from Giordano Bruno, who embodies the Italian soul of feeling so completely — into Central Europe, Leibniz wrote in French; he shaped much of his philosophy in the way required by the form of the French language.

We also see such a conflict between the culture of the ego and the culture of the intellectual soul or emotional soul when we follow Lessing's peculiar arguments in his “Hamburg Dramaturgy.” There we see the conflict between what Lessing strives for and what in French culture stems from Greek culture, from which he wants to free himself. Lessing polemicizes; he develops an intellectual debate. This is an accurate reflection of the conflict between the ego and the intellectual or emotional soul. Lessing's entire Hamburgische Dramaturgie can only be properly understood if it is understood in this way.

And there is something else that we tend to overlook today: the shape that external circumstances in Central Europe have taken is in many ways connected with the rise of the Prussian state. And who would not associate the rise of the Prussian state with Frederick the Great? But it must be said of him that he was deeply attached to France and adopted much of French culture. He said that he considered Voltaire a greater personality than Homer. He still regarded German culture as something semi-barbaric. He strove for culture through his engagement with French culture, and in this engagement Frederick the Great essentially lives on as a political representative of ego culture. It is difficult to understand many aspects of Prussian culture without considering Frederick the Great's engagement with French culture.

All this is important for understanding ego culture, in much the same way that understanding the intellectual or emotional soul is important for understanding the ego, as already indicated in my “Theosophy.”It would be highly desirable, especially today, to consider the real facts of world events before passing judgment, so that the strange kind of judgment that is particularly evident today could be recognized, at least by some people, in all its groundlessness, hollowness, frivolity, and the whole dissolute cynicism of the newspaper and journal business.

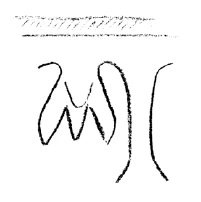

If we try to go further in the evolution of humanity, in the evolution that concerns the fifth post-Atlantean period, we necessarily come to progress in the sign (transition from Figure 3 to Figure 4). This progress can be expressed in the sign by the fact that what comes from above into the culture of the intellectual soul powerfully shapes it, so that a certain closure towards the spiritual being occurs, which could be indicated by allowing a concluding motif to flow into the continuation of this motif above.

So while what comes from above flows in in a still concrete way, fully expressing the character of the fifth post-Atlantean epoch, it closes itself off here above in a certain way from the character of the downward flow. We encounter the preparatory culture of the consciousness soul, which must be particularly characteristic of the fifth post-Atlantean period. While Italian culture is a revival of the Egyptian-Chaldean period, while the culture of the intellectual or emotional soul, which had its heyday in the Greek -Latin period, the fourth post-Atlantean epoch, which still veiled the consciousness soul, flowed into French culture, we now come to something that expresses very particularly the character of the fifth epoch of post-Atlantean culture, in which human beings are entirely on their own.

How must this culture relate to the outside world? The human being who is left to his own devices becomes a spectator, and thus he will have such a relationship to the world that, as a spectator, he will be able to look deeply into the configuration of beings, into their organism and mechanism, in order to create them from within, so that they stand there as if created by nature itself. We find here a culture of spectatorship, a culture of keen observation and immersion in beings, so that one describes things as if from the spectator's point of view. When this culture becomes great, what will it be like?

One need only mention one name: Shakespeare. He is great, unsurpassed as an observer of the world, and what Shakespeare created would have been unthinkable in an earlier culture, unthinkable also in a later, subsequent culture.

When I had to describe the characteristic English philosopher in the first edition of my “Welt- und Lebensanschauungen” (World and Life Views) fifteen years ago, I did not use the consideration that I am giving here today; but at that time I sought a concise word. You can find it in the second volume of my “Rätsel der Philosophie” (Riddles of Philosophy). I sought a concise word for John Stuart Mill that expressed the fundamental character of his philosophy. I had to choose the word “spectator,” “spectator of the world.” This truly expresses everything in external reality that constitutes the guiding principles of spiritual science.

If we now raise the other question again, that of the conflict between the ego and the consciousness soul, something very peculiar becomes apparent. We can expect that, because the consciousness soul itself is supposed to nurture and cultivate the ego, what the ego wants often comes from the consciousness soul; we can expect that much flows from the consciousness soul into the ego; but because the ego wants to preserve and protect its independence, it must ward off much.

It is magnificent to observe the process by which modern physics is shaped by Newton, and how in Goethe the European culture of the I rebels against the culture of the consciousness soul. Read Goethe's Theory of Colors; it is magnificent how Goethe opposes Newton there. This reflects the conflict between the I and the consciousness soul.

Much of what appears as spiritual in Central Europe—as in Jakob Böhme—is rooted in the ego. In his work, the ego often cannot find the words; the conscious soul finds the words, finds what can have an external effect. Try to grasp how, in Goethe, the natural course of the development of ego culture in Central Europe strives upward. How Goethe finds what can be called ego culture is not immediately comprehensible to the outside observer: the profound theory of natural development from the simplest to the highest being. But the people of his time do not understand it. Then Darwin comes along and gives birth to the same thing from the consciousness soul that Goethe had formed from the ego, and the whole world understands it, even the ego culture understands it.

If one wants to point to the spectacle of true human evolution, one can only do so if one is able to recognize the connections from the guidelines of spiritual science. That which lives in human evolution lives in such a way that, culture after culture, it stands as if resting on the eternal pillars of the primordial laws of humanity.

And from these signs we can sense the progression from the Saturnian nature of the fifth post-Atlantean culture to the solar nature of the culture of southern Italy and Spain, which still retains the lunar nature, and which develops further into the Martian culture on the British Isles (Figure 4, page 33). And there is no other way to understand what is to be understood – the harmony of the post-Atlantean cultures as in a choir – than by feeling the peculiarities of these post-Atlantean cultures. For those who live with our spiritual science should feel this entirely out of their becoming human.

A dome should form above their head, rising above the forms of feelings that approach our soul from following the evolution of humanity, showing us how people and nations interact, and how this is a reflection of the interaction of the soul forces within the human being themselves. It will have an effect on the soul when we enter our building with the feeling understanding of our soul. For it has been attempted in our building to disregard everything personal and human and to reflect in every line, in every form, not what flows from individual human nature, but what the spiritual worlds reveal when they want to shape in forms what is happening, so that human beings can feel the meaning and significance of events.

It must be said that the world today is still far, very far from transforming into living feeling that which has been spoken of again today. For this to happen, spiritual science must become increasingly widespread; for this to happen, a new architectural style connected with the mysteries of the world order – as has been attempted in the style of our building – must be understood more and more. Our building can naturally only be a weak beginning, nothing more. Nevertheless, what can provide material for such an understanding of the harmony of the individual cultures, namely the living cultures of the fifth post-Atlantean epoch, lives unconsciously in individual human beings to a greater or lesser extent.

Therefore, even in our present time of suffering, many things can be welcomed with a certain sense of elation, because we must seek out in what is currently coming to light that which promises something for a true, not idle, but energetic culture of peace, which can only be understood if we strive for mutual understanding of the concrete contents of the individual folk cultures.

Even if what actually exists in the purely egoistic context of this or that folk culture falls far short of the ideal of spiritual science, it is nevertheless a source of some satisfaction when some insight is gained into “what is the connecting factor, for that is what is truly creative.”

Therefore, in addition to the many things that are so painful for us, we should also consider other voices that are encouraging because they show that even those outside our circle can appreciate the humanities. At present, few people want to know anything about the humanities. But as I indicated with Herman Grimm, that he has a longing for spiritual science, I can also indicate this about others.

Of the many voices, I would like to mention just one. When it was decided that some of the young people at a Central European university should go to war and some should stay at home, a Central European university teacher spoke words that are worth remembering and deserve to be made known because, although he had no knowledge of spiritual science, they reveal impulses of hope and longing for the mutual interaction of peoples that must come about one day. He said: "You will learn that nothing attunes the educated soul more deeply to beauty than the effort of heroic deeds. You will learn that nothing better calls and steels it to new efforts, and that there is no purer connection between soul and soul than in the sacred realm of beauty. Yes, if the most terrible consequence of this war is that hatred between peoples remains, the likes of which has never been seen before, you will not forget, in your enmity, your love for the better soul of your enemy. You are fighting a good fight for the truth. You do not need the incitement and slander of those who have gone astray. Among the good spirits of German education, you will welcome Shakespeare as a guest and know that, just as he is ours, so much of English thought irrevocably belongs to our spiritual world. You will remember the noble struggle of the French spirit for the finest aesthetic culture. You will remember how Russia in our time got both its Homer and its Shakespeare in Tolstoy and Dostoevsky. Of course, the Russian state brought only suffering and sometimes inhuman persecution to these two greatest sons of Russia. How they would look upon this development of the times! But through them speaks, unforgettable in its intimacy and simplicity, the eternal gospel of the people of God, the kingdom of helping human love. The meaning of war lies in the peace to which it leads. As warriors, carry within you the high meaning of the coming peace, that the hatred of nations may nevertheless end in a new kingdom of love. This is the deepest German way, to love in everything that bears the face of man, and in every type of people, a unique form of humanity and in it a revelation of God. The kingdom of understanding human love is the kingdom of the German spirit."

These words were spoken by university professor Eugen Kühnemann on August 18, 1914, words he gave to his students who were going to war. It is a joyful expression in this great time, in which so many unpleasant and difficult things are being experienced; these words reveal a deep understanding of Shakespeare, which is also ours, so that English thought belongs to our intellectual world just as much as French intellectual culture. They emphasize what Tolstoy and Dostoevsky mean for the new intellectual culture; it is better to emphasize this than what we so often hear from other quarters today.

May such an attitude not disappear in our day! And perhaps our friends in particular could do something to point out that such an attitude does exist and that, as I may emphasize, such an attitude is not so rare in Central Europe.

I will now conclude these reflections and return tomorrow at seven o'clock to speak about further developments—concerning Central Europe and the Russian spirit—as expressed in our pillars.

Zweiter Vortrag

Unser Dornacher Bau sollte von unseren Freunden empfunden werden in der Universalität seines Stils. Dazu ist es allerdings notwendig, daß unsere Freunde versuchen, alles dasjenige, was wir im Laufe der Jahre aus geisteswissenschaftlicher Forschung an unsere Seelen herangebracht haben, in Empfindung zu verwandeln, so daß wir dazu kommen, aus innerer Empfindung heraus die Formen unseres Baues wie universelle und damit auch vieldeutige Schriftzeichen zu erfassen.

Als ich das letzte Mal hier sprach, machte ich aufmerksam auf die Art, wie sich uns Handhaben ergeben für ein universelles Empfinden der Menschheitsevolution. Ich machte darauf aufmerksam, wie wir in Homer eine Übergangsgestalt empfinden können, wie wir in ihm empfinden können den Übergang von alten Zeiten, wo noch alles in der Menscheitsentwickelung und Menschheitskultur gebaut war auf ein gewisses Hellsehen, zu derjenigen Zeit, in der wir selbst leben, und in die hineinstrahlte mit dem ersten Glanze, der von ihm ausgehen sollte, das Mysterium von Golgatha.

Ich sagte, daß Homer in Agamemnon und Achilles Gestalten geschaffen hat, in denen er zeigte, wie das alte hellseherische Erkenntnisleben des Menschen übergeht in ein anderes, neues Empfinden, Denken, Anschauen, Wollen und auch Handeln.

Im Grunde genommen ist alles, was in der Zeit seit dem Aufblühen der vierten nachatlantischen Kulturperiode, der griechisch-lateinischen Zeit, mit uns vor sich gegangen ist, und auch dasjenige, was bei den verschiedenen Völkern als heutiges Strebensziel sich herausgebildet hat, nur zu verstehen, wenn man es auffaßt als ruhend auf dem Grunde der alten hellseherischen Kultur.

Gewiß ist vieles neu erarbeitet worden im vierten nachatlantischen Zeitraum und in dem Teile des fünften nachatlantischen Zeitraumes, den wir durchlebt haben. Aber in den Grundimpulsen desjenigen, was da lebt im vierten und fünften nachatlantischen Zeitraum, ist noch immer lebendig, deutlich zu fühlen - für den, der es nur fühlen will -, was aus alten Zeiten herübergekommen ist.

Es ist nicht so leicht, ohne weiteres dieses uralte Grund- und Erbgut der menschlichen Entwickelung aus der Oberfläche der Geschichte zu erkennen. Aber wenn man sich darauf einläßt, ein wenig auf das hinzublicken, was in der menschlichen Natur mehr oder weniger unbewußt so waltet, daß es eingeht in die neuere Entwickelung, so merkt man überall, wie diese neuere Menschheit, die den fünften nachatlantischen Zeitraum ausfüllt, man möchte sagen, in den Nerven und im Blute hat, was aus der ersten nachatlantischen, der urindischen Kulturepoche, aus der zweiten, der urpersischen, aus der dritten, der ägyptisch-babylonisch-chaldäischen Kulturepoche, und namentlich aus der vierten, der griechisch-lateinischen Kulturepoche herüberkommt in unsere Zeit. Alles das, was sich in diesen Kulturepochen zugetragen hat, was die Menschheit sich erarbeitet hat, das ist in der äußeren Menschheitsgeschichte weniger zu verfolgen; aber aus den Menschheitscharakteren, aus der Art, wie die Menschen denken und fühlen müssen - «müssen» sage ich -, da ist es herauszufühlen und zu empfinden. Der Mensch der fünften Kulturepoche, in der wir leben, ist so, daß in seinen Nerven, in seinem Blute, in seinem ätherischen und in seinem astralischen Leibe enthalten ist, was er als Erbgut aus alten Zeiten erhalten hat. Es lebt in ihm. Es lebt als Empfindung, als Grundimpuls in ihm. Dazu hat er aufgenommen dasjenige, was aus den höheren Welten kommt.

Da wir in der Zeit leben, in der das Ich sich entwickelt, in der Zeit, in der die äußere Verstandeskultur tonangebend sein muß, in der die äußere Philosophie herrschen muß, so begegnet das, was von oben, von der Lenkung und Führung der geistigen Welten in die Impulse der Menschen in der physischen Welt kommt, nur geringem Verständnis.

Und wollen wir für unser, ich möchte sagen, dynamisches Gefühl durch ein Zeichen andeuten, wie sich die modernen Menschen, die Menschen der fünften nachatlantischen Kulturperiode in die Gesamtentwickelung der Menschheit hineinstellen, dann können wir, um es mit ein paar Strichen anzudeuten, dieses Zeichen wählen (das untere Zeichen von Figur 1 wird an die Tafel gezeichnet), darstellend eine von unten nach oben wirkende Kraft, das für das Gefühl tatsächlich alle diejenigen Impulse veranschaulicht, die der Mensch im Blute und in den Nerven, im ätherischen und im astralischen Leibe trägt, herrührend aus der der ersten nachatlantischen Kulturepoche vorangehenden Epoche.

Und in einer von oben heruntergehenden Kraft, in einem von oben heruntergehenden Impulse können wir andeuten dasjenige, was in der eigenen Intuition mit einer aus der geistigen Welt kommenden, aber geringeren Kraft herunterwirkt als das, was der Mensch aus alten Zeiten in sich trägt (das obere Zeichen von Figur 1 wird an die Tafel gezeichnet):

Eine Leitlinie, um zum Verständnis desjenigen zu kommen, in dem wir darinnen leben, gibt uns ja unsere geisteswissenschaftliche Forschung. Wir brauchen nur daran zu denken, wie versucht worden ist, aus dieser geisteswissenschaftlichen Forschung heraus zu erkennen, wie die tonangebenden Völker der fünften nachatlantischen Kulturepoche in den Impulsen ihrer Kultur die verschiedenen Seelenglieder des Menschen darleben; wir brauchen nur daran zu denken, wie zum Beispiel die Völker, welche die italienische und die spanische Halbinsel bewohnen - als Völker, nicht als Individuen, das ist wiederholt schon hier auseinandergesetzt worden -, in ihre Kultur hereinnehmen alles, was mit der Empfindungsseele zusammenhängt, so daß also dasjenige, was wir als Charakter der Empfindungsseele fühlen, in den Völkern vorzugsweise lebt, welche die italienische und die spanische Halbinsel bewohnen. Diese Völker stellen gewissermaßen eine spezielle Fortbildung jenes Hauptprozesses dar, der durch dieses Zeichen angedeutet ist (das untere Zeichen von Figur 1). Sie zeigen zunächst in einer gewissen Weise konkreter, schärfer ausgebildet dasjenige, was in den Impulsen des Blutes und der Nerven, des ätherischen und astralischen Leibes in dem vorhin angedeuteten Sinne lebt. Man möchte sagen, alles, was herüberkam aus uralten Zeiten, das kommt in diesen Völkern und ihren Grundimpulsen so zum Ausdruck, daß die von unten nach oben strebenden Kräfte eine deutlichere Gestalt annehmen. Etwas noch Unorganisches, bloß Dynamisches hat dieses untere Zeichen; darin sind die Impulse des fünften nachatlantischen Zeitalters erst andeutungsweise enthalten.

Wollen wir nun das Spezielle der Völker der italienischen und der spanischen Halbinsel ins Auge fassen, so müssen wir uns klar darüber sein, daß sie das, was an Impulsen im Blut, in den Nerven, im ätherischen und astralischen Leibe lebt, spezieller, konkreter ausbilden, um bewußt die neue Zeit entgegenzunehmen, aber sie tun dies mit der Kraft des Alten. Kurz, wir kommen dazu, den speziellen Impuls, der von unten nach oben geht bei diesen Völkern, dadurch anzudeuten, daß wir dieses Zeichen (das untere in Figur 1) mehr ausbilden, daß wir es gleichsam blütenhaft nach oben sich öffnend gestalten, und daß wir in dem, was aus der geistigen Führung von oben kommt, gleichsam mehr nur andeuten dasjenige, was in dem Auffassungsvermögen gerade dieser Völker in bezug auf das Obere lebt. (Im Verlauf der weiteren Ausführungen wird nach und nach Figur 2 an die Tafel gezeichnet, siehe Seite 33.)

Diese Völker gehen noch wenig ein auf das, was wir mit dem Zeichen hier (das obere in Figur 2) ausgedrückt haben, aber sie nehmen in vollen Zügen alles dasjenige herüber, was die Empfindungsseele aus der alten Zeit herübernehmen kann. Sie nehmen herüber alle die Geheimnisse der alten Formen, ich möchte sagen, die Geheimnisse der alten künstlerischen Schriftzeichen. Das muß man [in der Zeichnung] andeuten, indem man wie eine erneute Gabe von oben kommen läßt alles dasjenige, was sich hereingestaltet in die Formen aus früheren Zeiten. Man möchte sagen: Alles, was im Charakter dieser Völker lebt, ruht wie auf einer Säule, so daß es ausgedrückt wird durch dieses Zeichen, das ich als zweites Zeichen auf die Tafel hingezeichnet habe (siehe Figur 2, Seite 33).

Alles dasjenige, was wir so aus der Geisteswissenschaft erkennen, muß sich bewahrheiten in den Tatsachen der äußeren Welt, wenn wir sie überschauen. Und wir müssen sie überschauen, wenn wir im richtigen Sinne Geisteswissenschaft aufnehmen wollen. Aber wir müssen erst uns zum Herzen und zur Seele führen, was die Geisteswissenschaft sagt, und dann an die Welt die Frage richten, ob das, was die Geisteswissenschaft sagt, wirklich in der Welt realisiert, verwirklicht ist. Das heißt: Wenn Geisteswissenschaft sich bewahrheiten sollte in dem angedeuteten Sinne, müßten wir in der äußeren Kultur der Völker dasjenige finden, was vorzugsweise in der Empfindungsseele lebt; wir müßten in der Kultur der Völker der fünften nachatlantischen Zeit eine Art Wiederauferstehung desjenigen finden, was in früheren Zeiten schon vorhanden war, und was die genannten Empfindungsseelenvölker in sich ausprägen. Als Wiederholung müßten wir also finden, was in der ägyptisch-babylonisch-chaldäischen Zeit lebte, aber neu geboren, wie es unserer Zeit entspricht.

Nun, was lebte denn in den ägyptisch-babylonisch-chaldäischen Volksseelen? Ein Hingegebensein an die äußere Welt, wie es dem Charakter der Empfindungsseele entspricht, ein Hingegebensein an die Sterne. Und in dem Verhältnis der Sterne, die ruhend im Weltall sind, zu den Wandelsternen, den Planeten, empfand man etwas wie eine eingeborene wirklich hehre Astrologie. Man schaute hinaus in das Weltengebäude und fand in dem, was die Sterne ausdrückten, dasjenige, was Geheimnis des seelisch-geistigen Geschehens war.

Nun sollte der erste Teil der Kultur der fünften nachatlantischen Epoche aus der Seele heraus wiederholen, was in dieser Empfindungsseelenkultur lag. Wir könnten also erwarten, wenn wir in dem, was uns die Geisteswissenschaft andeutet, einen Leitfaden zu Recht bestehen hätten, daß innerhalb der Volksgemeinschaft der italienischen und der spanischen Halbinsel irgend etwas auftritt, was auf der einen Seite den Empfindungsseelencharakter der ägyptisch-chaldäischen Epoche ausdrückt, auf der anderen Seite aber der Verinnerlichung entspricht, die durch das Mysterium von Golgatha geschehen ist. Gleichsam müßten wir etwas erleben, was neu erschafft die alte spirituelle Astrologie, jetzt aber angewendet auf das Innerliche, auf die menschliche Seele. Wir müßten, indem wir die einfachen Formen der ägyptisch-chaldäischen Kultur anschauen, spezielle blütenhafte Formen hervorgehen finden, so daß verwirklicht wären in diesem Zeichen (Figur 2, unten) die aufstrebenden Impulse, die der Mensch zeigt, und in dem oberen Zeichen dasjenige, was aus den Sternen, das heißt aus der geistigen Welt hereinkommt. Es müßte etwas geben innerhalb der Kultur der südlichen Völker, was uns eine «verseelischte» Kultur darstellte, eine uns wiedergebrachte ägyptisch-babylonisch-chaldäische Astrologie, aber durchseelt, von Seele erfüllt.

Meine lieben Freunde, es ist selbstverständlich, daß Sie alle an dasjenige denken, was im vollsten Sinne das gibt, von dem ich jetzt gesprochen habe. Es ist nichts anderes, als was Dante in der «Göttlichen Komödie» niedergelegt hat. Dante ist der Geist, der das ÄgyptischChaldäische «verseelischt», durchseelt wieder auferweckt hat.

Leicht wird es Ihnen sein, dasjenige, was in der fünften nachatlantischen Zeit zusammenhängt mit den Grund- und Urimpulsen der alten Zeiten, als saturnisch zu bezeichnen. (Das Wort «saturnisch» wird zu Figur 1 an die Tafel geschrieben, siehe Seite 33.) Der Grundzug alles Zusammenhanges der Kulturen in der fünften nachatlantischen Periode mit den alten Kulturen trägt den saturnischen Charakter. Das Saturnische arbeitet sich aus den Grundimpulsen der Menschenseele heraus und empfängt von oben die Impulse, durch die gerade die Empfindungsseelenkultur, die Kultur der Verstandes- und Gemütsseele und des Ich ersprießen können.

Und weiter wird es Ihnen leicht sein, das nächste Zeichen (Figur 2) als sonnenhaft zu bezeichnen. (Das Wort «sonnenhaft» wird zu Figur 2 an die Tafel geschrieben, siehe Seite 33.) Ich habe eben das Sonnenhafte in einem wichtigen Impuls der lateinisch-italienischen Kultur, bei Dante, angedeutet. Wir brauchen nur hinzuzufügen, wie Italien das Mutterland ist von allem Formenhaften, von allem Sonnenhaften, das durch die Empfindungsseele an den Menschen herankommen muß. Wir könnten sogar erwarten, daß ein Denker mit einem ganz bestimmten Charakter auftreten müßte innerhalb dieser Kultur, der aus unbewußten Impulsen heraus so spricht, daß man sich an dieses Sonnenhafte erinnert. Wir könnten dies ganz natürlich finden aus dem Leitfaden der Geisteswissenschaft heraus.

Es könnte zum Beispiel ein Philosoph aufstehen, der - auch wenn er vielleicht philosophisch sich nicht klar wäre über den Impuls, der in seiner Seele ist, ihn aber fühlt und sich von ihm beherrschen läßt -, der da sagte: Auch das äußere staatliche Leben muß so eingerichtet werden, daß das Sonnenhafte der Kultur dieses äußere Staatsleben durchstrahlt. - Eine Empfindung davon könnte in einem Philosophen leben, so daß er spricht von dem Sonnenhaften dieser Kultur, selbst im äußeren sozialen Zusammenleben der Menschen. Wir brauchen uns darüber nicht zu wundern, wenn wir das finden. Campanella hat eine philosophische Schrift geschrieben, die er betitelt hat «Der Sonnenstaat».

Sie werden sich immer mehr und mehr überzeugen, daß alles, jedes Einzelne, mit dem zusammenstimmt, was die Geisteswissenschaft herunterholt aus den geistigen Höhen, und daß, wenn man das Leben wirklich verstehen will, man es auf keine andere Weise verstehen kann, als indem man es durchleuchtet mit den Ergebnissen der Geisteswissenschaft.

Gehen wir weiter, so kommen wir zu derjenigen Kultur, welche wir nach den Ergebnissen der Geisteswissenschaft bezeichnen müssen als die Kultur der Verstandes- oder Gemütsseele, die sich in der fünften nachatlantischen Kulturperiode vorzugsweise im Gebiete des heutigen Frankreich entwickelt hat. Dieser Kultur war es beschieden, in einem konkreteren Sinne, als das früher der Fall war, namentlich als es der Fall war in irgendeinem Punkte der italienisch-spanischen Kultur, das aufzunehmen, was von oben kommt und gerade dadurch die Verstandes- oder Gemütsseele zu größerer Ausbildung, zu bestimmter Blüte zu bringen. Will man für diese Kultur ein richtiges Zeichen haben, so müßte man dieses Zeichen so charakterisieren:

Hier (Figur 3, links) eine Form für das, was von oben kommt, und hier eine Form für das, was von unten kommt. Die Verstandes- oder Gemütsseelenkultur, welche vorher in abstracto vorhanden war, wird in concreto ausgelöst und erweist sich als besonders geeignet, dieses Obere aufzunehmen.

Wer das Charakteristische der französischen Kultur auf seine Seele wirken läßt, der findet wirklich, wie diese Kultur sich besonders anschickt, das aufzunehmen, was griechisch-lateinische Kultur war, der findet, wie die vierte nachatlantische Kulturepoche in der französischen Kultur wieder auflebt. Man möchte sagen, sie träufelt hinein in diese französische Kultur und durchzieht sie, wie eine Flüssigkeit, die in einen Kelch hineinträufelt.

So geht die spanisch-italienische Kultur in die französische über, doch so, daß in der französischen die griechische Kultur wieder auflebt. Ich glaube nicht, daß man für den Übergang der spanisch-italienischen Kultur in die französische ein besseres Zeichen finden kann als dieses, das man abgeschlossen sein läßt von links und rechts durch solche Linien (Figur 3, rechts).

Derjenige, der nun die Frage aufwerfen würde, ob das, was aus den Leitlinien der Geisteswissenschaft heraus sich ergibt, auch in der äußeren Wirklichkeit sich zeigt, kann sich leicht eine Antwort verschaffen, wenn er ein wenig auf die wirklichen Verhältnisse eingeht. Allerdings ist es notwendig, gerade bei solchen Dingen zu betonen, daß, wer über diese Sachen urteilen will, auf der Grundlage der Tatsachen urteilen muß, nicht auf Grund vorgefaßter Meinungen.

Das muß heute in unserer Zeit immer wieder betont werden, aus dem Grunde, weil jedermann über jedes urteilen will, mit Außerachtlassung der Tatsachen, deren Kenntnis man sich nur schwer im Leben aneignet. Wer aber den ganz eigentümlichen Charakter einsehen will, mit dem das griechische Wesen einströmt in das Wesen der französischen Kultur, dem rate ich zu studieren, wie die Gestalt des Ödipus eingezogen ist in die französische Dichtung, wie der Ödipus des Sophokles wieder auflebt in den Ödipusdichtungen von Corneille und Voltaire. Bis in Einzelheiten kann man bestätigt finden, was ich jetzt gesagt habe. Aber nicht nur an diesem einzigen Beispiel kann man es bestätigt finden; es könnten viele Beispiele angeführt werden. Man muß sich aber darauf wirklich einlassen.

Allerdings besteht die Tatsache, daß man in den meisten Ausgaben von Corneilles Werken die Ödipusdichtung gar nicht mehr findet, und daß man auch bei Voltaire dieses Werk nicht mehr würdigt. Wer aber diese Werke studiert, der wird finden, daß die Umformung der Ödipusdichtung durch Corneille und Voltaire das Wiederaufleben der griechischen Zeit in der französischen Kultur bedeutet.

Man wird finden, daß bei Sophokles dasjenige in seine Heroendichtung hereingenommen ist, was in der griechisch-lateinischen Kulturepoche noch lebte vom alten Hellsehen, während bei Corneille und bei Voltaire alles einfach ganz und gar menschliche Seelenangelegenheit geworden ist. Man muß dabei ganz davon absehen, ob einem der Ödipus des Sophokles sympathischer ist als das, was später daraus geworden ist. Man muß rein auf die Umwandlung hinsehen, die dabei eingetreten ist. Man muß allerdings beachten, daß diese Umwandlung darauf hintendiert, den Ödipus ganz aus der persönlichen Scelennatur des Menschen in der neueren Zeit wieder herauszugebären.

Ich sagte, von dem Unsympathischen muß man absehen. Davon wird also abgesehen. Dabei kann man aber ganz objektiv darauf hinweisen, daß uns bei Corneille und bei Voltaire ein Neues in der Ödipusdichtung entgegentritt. Bei Sophokles erscheint uns die Ödipusgestalt wie hineinverwoben in ein allgemein-menschliches Schicksal, das wir nur mit den Worten bezeichnen können, mit denen der Dichter ein solches großes, gigantisches Schicksal bezeichnet: daß es den Menschen erhebt, indem es den Menschen zermalmt. Der Zauberhauch, der von Sophokles’ Ödipus ausgeht, rührt eben daher, daß man empfinden kann in dieser Dichtung das Völkergeschicke-Lenkende der geistigen Welten, die da eingreifen in das Menschengeschick, so daß es die Menschen nicht durchschauen, nicht durchdringen können, und es ihnen als herbste Ungerechtigkeit erscheinen mag, was die Götter über die Menschen ergehen lassen.

Man kann sich vorstellen, daß jeder Grieche etwas davon empfand, wie unerforschlich ihm das Geschick ist, in dem selbst der Wille der Götter unerforschlich ist. Jeden Augenblick kann jeden einzelnen dasselbe Schicksal treffen wie diesen Ödipus. Unerforschlich bleibt das Schicksal.

Dieser Zauberhauch der Sophokleischen Ödipustragödie, der aus ihr herausweht, ist in ein Persönlichstes hineingekommen bei Corneille und bei Voltaire. Der Übergang ist gemacht bei Corneille; völlig ausgeprägt ist die Sache bei Voltaire. Haben wir doch in dem Ödipusdrama des Voltaire eine Ausgestaltung, die als antike Gestaltung ganz undenkbar gewesen wäre, den Prinzen Philoktet, den Hausfreund, der den ehelichen Zweibund zu einem Dreieck abschließt. Jokaste kannte den Philoktet schon vor ihrer Ehe; die Sache spielte weiter, bis sie eine interessante Witwe geworden war und dann ihren eigenen Sohn, den Ödipus, heiratete. Das alles sind persönliche Verhältnisse, wie sie im antiken Drama unmöglich sind.

Aber wir können weiter gehen; wir können zu durchdringen versuchen alles dasjenige, was die großen französischen Dichter durchseelte, und wir werden finden: Die Herübernahme des griechischen Elementes ist doch deutlich ausgesprochen, wie in der Dichtung, so auch in der französischen Poetik. Wissen wir doch, wie noch Lessing seine Studien anstellte über die Art und Weise, wie die französische Dichtung ein ästhetisches Prinzip von den großen Griechen in bezug auf ihre Poetik herübergenommen hat; wissen wir doch, wie dieses ästhetische Prinzip als die Einheit der Zeit, des Ortes und der Handlung bei Corneille, Racine und Voltaire eine Rolle spielt.

Nur derjenige versteht die französische klassische Dichtung, welcher das Herüberstrahlen des alten Griechengeistes in die französische Dichtung ins Auge faßt. Und wollen wir die Leitlinien, die uns die Geisteswissenschaft gibt, recht anschaulich in dieser Kultur verwirklicht finden, dann können wir es, wenn wir die Frage aufwerfen: Wo tritt uns eigentlich das Wesen gerade dieser französischen Kultur am ausgeprägtesten entgegen? Wo ist es unerreicht? Wo bringt es seinen höchsten Gipfel hervor? Allerdings muß man viel Objektivität aufwenden, wenn man sich diese Fragen richtig beantworten will, und zur Objektivität ist der heutige Mensch wenig aufgelegt, insbesondere in unserer Zeit. Aber der höchste Gipfel der französischen Kultur sind für den, der die Dinge objektiv ansieht, Molieres Schöpfungen. Was auch durch Corneille und Racine oder auch in der neueren französischen Kultur erreicht worden ist, demgegenüber sind die Schöpfungen Molieres eine Vollkommenheit, die nicht wieder erreicht werden kann. Mag sich irgendeine Kultur auch dem Glauben hingeben, daß das gleiche durch eine andere Volksart erreicht werden könne, so muß objektiv gesagt werden: in anderer Art gleich Vollkommenes gewiß, auch Vollkommeneres, aber in dieser Art nicht. Wenn man behaupten wollte, daß das Eigentümliche von Moliere, der aus der Verstandesoder Gemütsseele herausgeborene Charakter des Moliere, wieder erreicht werden könnte, oder auch nur irgendwie ein Anklang daran erreicht werden könnte, so wäre das ein Irrtum. Da ist der Gipfel des Wesens derjenigen Kultur, die aus der Verstandes- oder Gemütsseele herausquillt.

Molièresche Komik ist, man möchte sagen, «Komik per se», «Komik an sich», und unmöglich ist es, sie innerlich, geistig zu verstehen, wenn man nicht sich klar ist darüber, daß die Verstandes- oder Gemütsseele darin waltet, so waltet, wie sie in dieser Eigenart eben nur einmal walten konnte. Denn alles, was im Laufe der Menschheitsentwickelung entsteht, kommt in seinem charakteristischen Punkte nur einmal vor. So wie man niemals in einem Leben zweimal achtzehn oder fünfundzwanzig Jahre alt wird, so wird in der Menschheit niemals zweimal herausgestaltet, was in einer repräsentativen Persönlichkeit so zur Ausgestaltung gekommen ist wie in Moliere.

Das alles kann man empfinden aus diesem Zeichen (Figur 3, Seite 33).

Meine lieben Freunde, wenn wir uns jetzt hier etwas unterbrechen und hinweisen auf dasjenige, was in meinem Vortragszyklus über die Volksseelen in bezug auf die europäischen Volksseelen der fünften nachatlantischen Kulturepoche gesagt worden ist, so können wir uns neue Fragen in demselben Stile aufwerfen, Fragen, welche damit zusammenhängen, daß wir auseinandergesetzt haben, wie die mitteleuropäische Kultur die Kultur des «Ich» ist.

Wenn diese mitteleuropäische Kultur die Kultur des Ich ist, so wird sie in eine ähnliche Beziehung treten zu den anderen Kulturen, von denen wir gesprochen haben, wie das Ich im Menschen in Beziehung steht zu der Empfindungsseele, zur Verstandes- oder Gemütsseele und zur Bewußtseinsseele. Auch da müßte uns das Geleit geben, was durch die Geisteswissenschaft angedeutet wird. Wenn die italienische Kultur dasjenige repräsentiert, was durch die Empfindungsseele aufgenommen wird, dann müßte sie ein gewisses Verhältnis haben zur Kultur des Ich, zur mitteleuropäischen Kultur; das heißt, diese mitteleuropäische Kultur, die vorzugsweise aus dem Ich heraus wirkt, müßte angewiesen sein darauf, so in die Empfindungsseele unterzutauchen, so mit ihr auszuleben, sich von ihr befruchten zu lassen, wie dies beim Einzelmenschen mit dem Ich und der Empfindungsseele der Fall ist.

Nehmen wir das Verhältnis des Ich zur Empfindungsseele beim Menschen. Das Ich, das die Impulse der eigenen Innerlichkeit enthält, muß untertauchen in die Empfindungsseele, sonst bleibt es unbefruchtet von dem, was von der Außenwelt, durch die Formen auf dasselbe wirken kann. Der Mensch muß in seine Empfindungen immer wieder untertauchen. Es muß eine Auseinandersetzung stattfinden zwischen den empfindungsgemäßen Impulsen und dem Ich. Demgemäß dürfen wir erwarten, daß die Angehörigen der Ich-Kultur Mitteleuropas suchen werden einen lebendigen Zusammenhang mit der Kultur der Empfindungsseele des Südens; sie werden suchen Erweiterung nach außen in politischer, aber auch in höherer geistiger Beziehung.

Man schlage die Geschichte der Staufer auf, schlage auf, was sich abspielt zwischen dem, was in Mitteleuropa als staufische, als ghibellinische und welfische Impulse vorhanden ist, schlage auf, was man erzählt von den fortwährenden Zügen der sächsischen und staufischen Herrscher nach Italien. Man betrachte dieses ganze Leben Mitteleuropas mit Italien, und man hat genau das Leben der Empfindungsseele mit dem Ich.

Man kann aber weiter erwarten, daß die Ich-Natur aus dem Charakter des Menschen heraus Formen hervorbringe, die in der Kunst auftreten; man muß erwarten von der Ich-Natur knorrige, charakteristische Formen, die mehr aus dem Ich heraus geformt sind. Man findet diese Formen bei Holbein und bei Dürer. Aber bei Dürer findet man sie erst nach seinem Aufenthalt in Italien, wo seine Kunst durch die Begegnung mit der italienischen Empfindungsseelenkultur befruchtet worden ist.

Gehen wir bis in die neuere Zeit, überall finden wir dieselbe Erscheinung. Von Goethes Reise nach Italien bis zu Cornelius und Overbeck und bis in unsere Tage hinein: überall haben wir die Auseinandersetzung zwischen der Ich-Kultur und der Kultur der Empfindungsseele.

Dasjenige, was sich zwischen Mitteleuropa und Italien abspielt, ist ein Abbild dessen, was sich zwischen dem Ich und der Empfindungsseele des Menschen abspielt. In allen Einzelheiten gibt uns der Gang der äußeren Entwickelung recht, wenn wir ihn prüfen gemäß den Leitlinien unserer geisteswissenschaftlichen Forschung.

Nun sehen wir auf die Beziehung, welche zwischen dem Ich-Teile der Seele und der Verstandes- oder Gemütsseele besteht. Da müssen wir erwarten, daß auch im äußeren Leben dasjenige auftritt, was sich im Inneren der Menschennatur zeigt zwischen dem Ich und der Verstandes- oder Gemütsseele.

Die Beziehung zwischen dem Ich und der Empfindungsseele ist so, daß das Ich untertaucht, man möchte sagen, kritiklos untertaucht in der Empfindungsseele, daß es sich von der Empfindungsseelenkultur befruchten läßt.

Es ist ganz selbstverständlich, daß die Beziehung zwischen der Ich-Kultur und der Kultur der Verstandes- oder Gemütsseele einen Charakter annehmen muß, der mehr eine Verstandesausseinandersetzung, man möchte sagen, eine Kopfauseinandersetzung ist. Denn die Verstandes- oder Gemütsseele ist dasjenige Glied der menschlichen Seele, welches das Denken in seinen Dienst stellt - versuchen Sie, sich eine Vorstellung von deren Charakter aus meiner «Theosophie» zu verschaffen -, sie ist zugleich dasjenige Glied der menschlichen Seele, in dem das Ich wiederum aufgeht, mit dem das Ich um seiner selbst willen sich auseinandersetzen muß.

Wir müssen also erwarten, daß eine innige Beziehung besteht zwischen Verstandesseelenkultur und Ich-Kultur. Für diese Beziehung im Menschen kann man sich keine entsprechendere Gestalt denken - es ist selbstverständlich, daß man es nicht kann, aber man muß es doch sagen, weil man dadurch auf das aufmerksam wird, worauf es ankommt -, man kann sich keine entsprechendere Gestalt denken als den mitteleuropäischen Philosophen Leibniz und sein Verhältnis zur französischen Kultur. Leibniz, der in seinem Gedankencharakter so unmittelbar mitteleuropäisch ist, der alles, was er von außen annimmt - zum Beispiel von Giordano Bruno, der so ganz die italienische Empfindungsseele in sich trägt - ins Mitteleuropäische überträgt, Leibniz schrieb in französischer Sprache; er gestaltete vieles in seiner Philosophie so, wie es die Form der französischen Sprache erfordert.

Wir sehen auch eine solche Auseinandersetzung zwischen der Ich-Kultur und der Verstandesseelen- oder Gemütsseelenkultur, wenn wir bei Lessing die eigentümlichen Auseinandersetzungen verfolgen in seiner «Hamburgischen Dramaturgie». Wir sehen da die Auseinandersetzung zwischen dem, was Lessing anstrebt, und dem, was im Franzosentum herrührt vom Griechentum, wovon er sich frei machen will. Lessing polemisiert; er entfaltet eine Verstandesauseinandersetzung. Das ist ein genaues Abbild der Auseinandersetzung zwischen dem Ich und der Verstandes- oder Gemütsseele. Die ganze «Hamburgische Dramaturgie» Lessings wird erst richtig verstanden, wenn man sie so versteht.

Und noch etwas anderes, das man heute geneigt ist zu übersehen: Es hängt die Gestaltung, welche die äußeren Verhältnisse in Mitteleuropa genommen haben, vielfach zusammen mit dem Aufstreben des Preußischen Staates. Und wer wollte das Aufstreben des Preußischen Staates nicht in Zusammenhang bringen mit Friedrich dem Großen? Von ihm aber muß gesagt werden, daß er mit allen Fibern an Frankreich hing und vieles von der französischen Kultur herübergenommen hat. Er sagte, daß er Voltaire für eine größere Persönlichkeit ansähe als Homer. Die deutsche Kultur sah er noch als etwas halb Barbarisches an. Kultur strebte er an durch Auseinandersetzung mit dem Franzosentum, und in dieser Auseinandersetzung lebt Friedrich der Große im Grunde genommen als ein politischer Repräsentant der Ich-Kultur. Man versteht manches nicht am Preußentum, wenn man den Blick nicht lenkt auf die Auseinandersetzung Friedrichs des Großen mit dem Franzosentum.

Das alles ist bedeutsam für das Verständnis der Ich-Kultur, in ähnlicher Art wie das Verständnis der Verstandes- oder Gemütsseele bedeutsam ist für das Verständnis des Ich, was schon angedeutet ist in meiner «Theosophie.

Es wäre im höchsten Grade zu wünschen, daß gerade heute die realen Unterlagen des Weltgeschehens beachtet würden, bevor man urteilt, damit jene sonderbare Art des Urteilens, die insbesondere heutzutage sich zeigt, wenigstens von einigen Menschen in ihrer ganzen Haltlosigkeit, in ihrer Hohlheit und Frivolität und in dem ganzen liederlichen Zynismus des Zeitungs- und Journalwesens erkannt werden könnte.

Wenn wir versuchen, in der Evolution der Menschheit weiterzugehen, in der Evolution, die den fünften nachatlantischen Zeitraum betrifft, so kommen wir notwendigerweise zu dem Fortschritt in dem Zeichen (Übergang von Figur 3 zu Figur 4). Dieser Fortschritt kann sich im Zeichen dadurch ausdrücken, daß dasjenige, was in die Verstandesseelenkultur von oben kommt, dies mächtig ausbildet, so daß dadurch eine gewisse Abschließung gegenüber dem spirituellen Wesen eintritt, was man andeuten könnte dadurch, daß man einfließen läßt in den Fortgang dieses Motivs oben ein abschließendes Motiv.

Während also das, was von oben kommt, in einer noch konkreten Weise einströmt, völlig ausgeprägt den Charakter des fünften nachatlantischen Zeitalters angibt, schließt es sich hier oben in gewisser Weise gegen den Charakter des Herabströmens ab. Wir treffen auf die sich vorbereitende Kultur der Bewußtseinsseele, die besonders charakteristisch sein muß für den fünften nachatlantischen Zeitraum. Während die italienische Kultur ein Wiederherübernehmen ist der ägyptisch-chaldäischen Zeit, während die Kultur der Verstandes- oder Gemütsseele, die ihre Blüte hatte in der griechisch-lateinischen Zeit, dem vierten nachatlantischen Zeitraum, die die Bewußtseinsseele noch verhüllt hat, einfloß in die französische Kultur, kommt man jetzt zu etwas, was ganz besonders den Charakter des fünften Zeitraumes der nachatlantischen Kultur ausdrückt, in der der Mensch ganz auf sich selbst gestellt ist.

Wie muß sich diese Kultur der Außenwelt gegenüber verhalten? Der Mensch, der auf sich selbst gestellt ist, wird Zuschauer, und so wird er dasjenige Verhältnis zur Welt haben, daß er als Zuschauer tief hineinzuschauen vermag in die Konfiguration der Wesenheiten, in ihren Organismus und Mechanismus, um sie von innen heraus zu schaffen, so daß sie dastehen, wie von der Natur selber geschaffen. Eine Zuschauerkultur, eine Kultur des scharfsinnigen Zuschauens und Untertauchens in die Wesenheiten finden wir da, so daß man schildert, wie wenn man den Zuschauerstandpunkt hat. Wenn diese Kultur groß wird, wie wird sie dann sein?

Man braucht nur einen Namen zu nennen: Shakespeare. Er ist groß, unübertrefflich als Zuschauer der Welt, und was Shakespeare geschaffen hat, undenkbar wäre es in einer früheren Kultur, undenkbar auch in einer späteren, nachfolgenden Kultur.

Als ich den charakteristisch englischen Philosophen in der ersten Auflage meiner «Welt- und Lebensanschauungen» vor fünfzehn Jahren zu schildern hatte, habe ich nicht diese Erwägung zu Hilfe genommen, die ich heute hier gebe; aber ich habe damals ein prägnantes Wort gesucht. Sie können es finden im zweiten Bande meiner «Rätsel der Philosophie». Ich habe ein prägnantes Wort für John Stuart Mill gesucht, das ausdrückte den Grundcharakter seiner Philosophie. Ich habe das Wort «Zuschauer» wählen müssen, «Zuschauer der Welt». So drückt sich wirklich alles dasjenige in der äußeren Wirklichkeit aus, was die Leitlinien der Geisteswissenschaft ergeben.

Wenn wir nun die andere Frage wieder aufwerfen, die nach der Auseinandersetzung des Ich mit der Bewußtseinsseele, ja, da zeigt sich etwas ganz Eigentümliches. Da können wir erwarten, daß zwar, weil die Bewußtseinsseele selber das Ich vorzugsweise pflegen und kultivieren soll, dasjenige, was das Ich will, ihm vielfach von der Bewußtseinsseele her kommt; wir können erwarten, daß vieles aus der Bewußtseinsseele in das Ich fließt; weil aber das Ich seine Selbständigkeit bewahren und schützen will, muß es vieles abwehren.

Es ist grandios, den Prozeß zu beobachten, wie die neuere Physik durch Newton ihr Gepräge erhält, und wie sich in Goethe die europäische Ich-Kultur gegen die Bewußtseinsseelenkultur auflehnt. Lesen Sie Goethes Farbenlehre; es ist grandios, wie Goethe da gegen Newton auftritt. Darin spiegelt sich der Konflikt des Ich mit der Bewußtseinsseele.

Im Ich wurzelt gar vieles, was in Mitteleuropa - wie bei Jakob Böhme - als Spirituelles auftritt. Das Ich bei ihm findet oft nicht die Worte; die Bewußtseinsseele findet die Worte, findet das, was äußerlich wirken kann. Man versuche, ins Auge zu fassen, wie bei Goethe der Gang des naturgemäßen Werdens der Ich-Kultur in Mitteleuropa aufstrebt. Wie Goethe das findet, was man als Ich-Kultur bezeichnen kann, ist nur für die äußere Betrachtung nicht sogleich begreifbar: Die tiefe Theorie von der naturgemäßen Entwickelung vom einfachsten bis zu dem höchsten Wesen herauf. Der Mensch seiner Zeit versteht es aber nicht. Da kommt Darwin, gebiert dasselbe wieder aus der Bewußtseinsseele, was Goethe aus dem Ich heraus gebildet hatte, und alle Welt versteht es, sogar die Ich-Kultur versteht es.

Will man hindeuten auf das Schauspiel der wahren menschlichen Evolution, so kann man es nur, wenn man in der Lage ist, aus den Leitlinien der Geisteswissenschaft heraus die Zusammenhänge zu erkennen. Dasjenige, was in der Menschheitsevolution lebt, das lebt so, daß es sich, Kultur nach Kultur, hinstellt, wie auf den urewigen Säulen der Urgesetze der Menschheit ruhend.

Und an diesen Zeichen können wir den Fortgang empfinden von dem Saturnischen des Grundcharakters der fünften nachatlantischen Kultur zu dem sonnenhaften Charakter der Kultur des italienischen und spanischen Südens, der noch den Mondcharakter in sich birgt, und der sich zu der Marskultur auf der britischen Insel weiterentwickelt (Figur 4, Seite 33). Und nicht anders versteht man dasjenige, was man verstehen soll - das Zusammenklingen der nachatlantischen Kulturen wie in einem Chore -, als wenn man empfinden kann die Eigentümlichkeiten dieser nachatlantischen Kulturen. Denn ganz aus dem Menschenwerden heraus soll derjenige empfinden, der mit unserer Geisteswissenschaft lebt.

Er soll sich über seinem Haupte eine Kuppel bilden, die sich erhebt über die Formen der Empfindungen, die aus dem Verfolgen der Menschheitsevolution an unsere Seele herantreten, die uns zeigt, wie die Menschen, wie die Völker zusammenwirken, und wie das ein Bild ist wieder des Zusammenwirkens der Seelenkräfte im Menschen selber. Es wird auf die Seele wirken, wenn wir mit dem empfindenden Verständnis unserer Seele in unseren Bau eintreten. Denn versucht worden ist gerade an unserem Bau, von allem Persönlich-Menschlichen abzusehen und bei jeder Linie, bei jeder Form dasjenige wiederzugeben, was nicht aus der einzelnen persönlichen Menschennatur fließt, sondern was die geistigen Welten offenbaren, wenn sie in Formen prägen wollen dasjenige, was geschieht, damit der Mensch den Sinn und die Bedeutung des Geschehens empfinden könne.

Man muß ja sagen, daß die Welt heute noch weit, recht weit davon entfernt ist, in lebendige Empfindung umzuwandeln dasjenige, wovon auch heute wieder gesprochen worden ist. Denn dazu ist notwendig, daß die Geisteswissenschaft eine immer weitere und weitere Ausbreitung erfahre; dazu ist notwendig, daß ein neuer Baustil, der zusammenhängt mit den Geheimnissen der Weltordnung - wie im Stil unseres Baues einer versucht worden ist -, immer mehr und mehr verstanden werde. Unser Bau kann naturgemäß nur ein schwacher Anfang sein, nicht mehr. Unbewußt lebt bei einzelnen Menschen mehr oder weniger dennoch dasjenige, was Material geben kann zu einem solchen Verständnis von dem Zusammenklingen der einzelnen Kulturen, namentlich der lebendigen Kulturen in der fünften nachatlantischen Zeit.

Daher darf doch gar manches auch in unserer heutigen leidensvollen Zeit mit einer gewissen Erhebung begrüßt werden, weil wir ja aufsuchen müssen in dem, was gegenwärtig an den Tag tritt, dasjenige, was etwas verspricht für eine wahre, nicht tatenlose, aber energische Friedenskultur, die nur verstanden werden kann, wenn angestrebt wird das gegenseitige Verständnis der konkreten Inhalte der einzelnen Volkskulturen.

Wenn auch weit hinter dem geisteswissenschaftlichen Ideal bleibt, was wirklich in dem bloß egoistischen Zusammenhang mit dieser oder jener Volkskultur besteht, es ist doch mit einer gewissen Befriedigung zu begrüßen, wenn einige Einsicht sich bildet in das,„was das Verbindende ist, denn das ist das wirklich Schöpferische.

Deshalb darf neben mancherlei, was so schmerzlich an uns herantritt, auch anderer Stimmen gedacht werden, die erfreulich sind, weil sie zeigen, daß auch derjenige die Geisteswissenschaft würdigen kann, der außerhalb unseres Kreises steht. Von der Geisteswissenschaft wollen gegenwärtig wohl noch wenige Menschen etwas wissen. Aber wie ich bei Herman Grimm angedeutet habe, daß bei ihm Sehnsucht nach der Geisteswissenschaft da ist, so kann ich das auch von anderen andeuten.